심광섭 교수의 ‘초월자의 감각’ – 물이 흘러 생명을 일구는 곳!

By 장효진 ❘ 연세대 종교철학 박사

By 2월 8, 2022

그동안 학술적인 논문, 연구 저술, 설교문 등의 글을 썼다. 이런 글은 모두 그 목적이 외부에 있었다. 그런데 이번 책은 전적으로 내부에 있다. 흔들리며 꺼질 듯한 생의 터전을 붙잡기 위해서 썼다. 어둠 속에서 어둠을 견디기 위해 썼다. 나 자신을 멸망시킬 태풍처럼 일어나는 슬픔과 고통을 끌어 안기 위해 섰다. 쓰면서 생의 용기, 존재의 용기를 얻었다. “존재의 용기란 하느님이 의심의 불안 속에서 사라질 때 나타나는 하느님 안에 뿌리내리고 있다”라는 폴 틸리히의 말을 가슴에 새길 수 있었다. 불안과 절망을 이길 원천은 나에게 성경이었고 그중에서도 복음서였다.

– <초월자의 감각> 책머리 中 –

심광섭 교수의 <초월자의 감각>은 한자리에 앉아 쭉 읽어내려 갈 수 있는 성질의 책이 아니다. 심 교수의 고백처럼 이 글에 담긴 정신(Geist)은 흐르는 물길과 같아서 상류나 중류 어디쯤에 있는 우리 독자들을 지나쳐 저 밑 하류 어딘가에 있을 법한 저자 자신을 향해 가고 있기 때문이다. 흘러가는 물길을 어찌 단번에 잡아낼 수 있으랴! 우리 독자들을 경유하여 다시금 저자 자신으로 회귀하려는 강력한 이 글의 본성을 무슨 수로 이겨낼 수 있으랴! 우리 독자들은 그저 시간을 두고 한절 한절을 음미하며, 저자로 향하는 이 글의 힘에 우리 정신을 내맡길 수 있을 뿐이다.

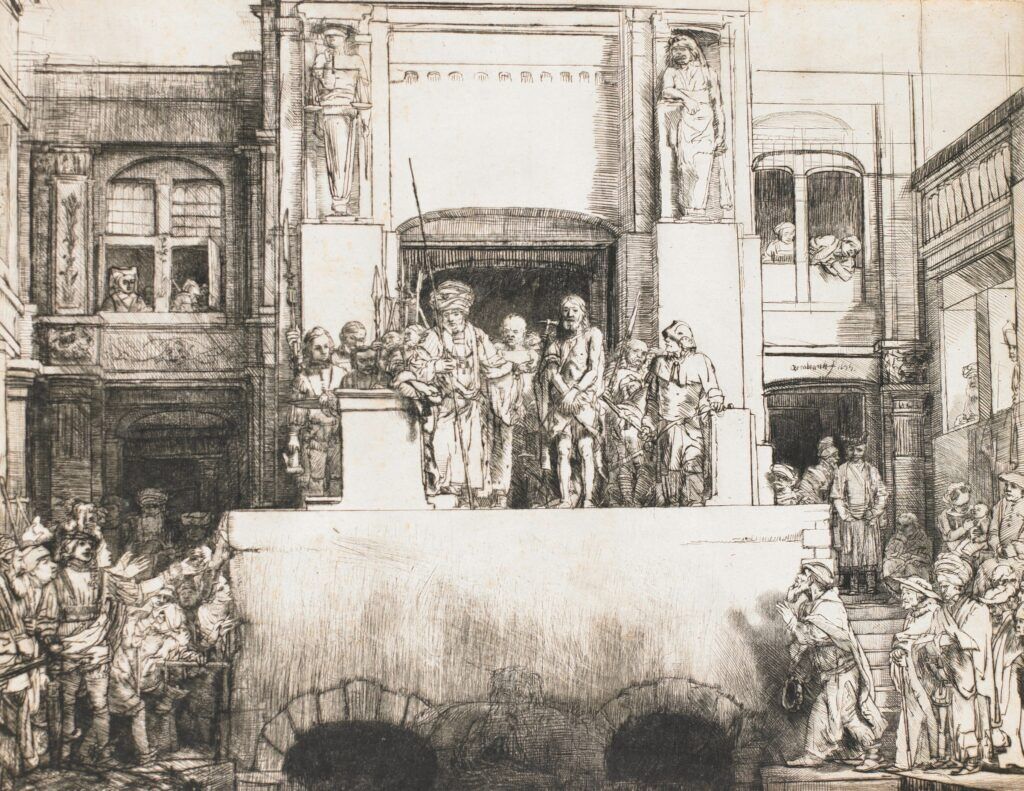

나는 이렇게 흘러 흘러 주현절을 시작하는 렘브란트의 <예수께서 나병환자를 치유하시다>에 시선을 고정한다. 심 교수의 안내에 따라 이 그림을 우측에서 좌측으로 대각의 방향으로 훑으면 머뭇하는 제자들과 무릎 꿇은 나병환자 사이를 그 그림의 중심에서 분절하는 예수를 만나볼 수 있다. 그리고 이 그림 속에서 나병환자의 나지막한 속삭임을 들을 수 있다.

렘브란트, <나병환자를 치유하는 그리스도>, 1655-1660

옛날부터

사람이 지은 죄는

사람으로 하여금 벌을 받게 했다.

그러나 나를

아무도 없는 이 하늘 밖에 내세워놓고

죄명은 문등이…

이건 참 어처구니없는 벌이올시다.

한하운, <벌> (p. 218)

그림 속의 예수는 오직 나병환자의 목소리를 향해 있다. 나병환자의 외침과 다르게 다수를 구성하는 제자들의 수근댐은 외면된다. 그리고 “예수님께서는 환자의 몸이 더럽지 않으며, 그의 내면 깊고 깊은 곳은 티 없이 고요하고 맑다는 것을 아신다. 어떤 악(惡) 어떤 상처도 침범할 수 없는 자리, 하느님이 고유하게 머무는 자리를 발견하고, 거기를 살며시 일깨우고 살포시 만지신다.”(p. 221) 이어 “예수님의 감각적 터치(감촉)와 함께 나온 말씀이 나병환자를 치유하고 구원한다.”(p. 221) 이제 마지막으로 예수는 이렇게 말씀하신다.

위선자야!

눈먼 인도자들아!

뱀들아! 독사의 새끼들아!

회칠한 무덤!

믿음이 적은 자들아! (p. 225)

나는 좌측의 절규하는 나병환자인가 우측의 숙덕대는 제자들인가! 나는 분명 나병환자와 같이 고침받아야 마땅한 사람인데, 정작 저 우편에서 나의 이웃을, 아니 어쩌면 나 자신을 향해 숙덕이고 있는 자가 아닌가! 여기서 나는 분열한다. 그런데 이때 <초월자의 감각>은 나 자신의 마음을 나 스스로 만져볼 것을 권유한다. 그 권유에 따라 시간을 두고 눈을 지긋이 감으며 내 마음을 어루만지면, <초월자의 감각>은 그 자신이 향하던 그 흐름에 따라 나의 마음마저도 저 낮은 나병환자의 편으로 내려놓는다. 그리고 바로 그 곳에서 <초월자의 감각>을 소개한 저자를 다시금 만나고 나는 안도한다. 아! 나 역시 위선자가 아닌 예수가 향하고 있는 낮은 곳에 있는 사람일 수 있구나!

나병환자와 저자가 먼저 자리를 움트고 있는 이곳! 이 글의 흐름이 멈추어버린 낮고 낮은 이 곳에서는 어떤 불편한 시선도 나를 옥좨는 강박적인 무언가도 없다. 이곳에 진정 자유가 편안히 있는 것은 아닌지 싶을 정도다.

평소에 지극히도 종교에 치를 떨던 마음조차 누그러진다. 높이 자체가 없는 너무 낮기만 한 곳이기에 내 마음은 요동칠 그 어떠한 힘도 자극도 받지 않는다. 이것이 참 종교가 주는 평온함인가! 이것이 낮아진 자들만이 누리는 화평인 것인가! 이것이 구원이고 진리라고 했던 것인가! 사람들은 낮은 곳에서 높은 곳으로 향하는 것을 성공이요 구원이라고 칭송하지만, 이 낮은 곳에서 보니 높은 곳은 성공이자 구원이 아니라 언제 떨어질까 극도의 긴장 상태로 우리를 내모는 지옥과도 같은 곳이리라!

낮은 곳에서야 비로소 여럿이 함께 서 있을 수 있고, 아무런 긴장 없이 서로 친구가 될 수 있다. 이 낮은 곳에서 평온을 느낄 수 있고, 이 낮은 곳에서 상호 이해가 발생한다. 이 낮은 곳에서야 비로소 내 이웃을 내 ‘몸’으로 사랑하라는 예수의 말씀(logos)이 새살을 돋게 할 수 있고, 이 낮은 곳에서야 비로소 싹이 나 생명이 움튼다. 물이 생명의 원천이라면, 결국 물이 머물러 있길 원하는 이곳, 이 낮은 곳에 우리 살과 생명의 원천이 있다.

<초월자의 감각>은 빨리 읽는 책이 아니다. 정기적으로 훈련하듯 매일 밤 읽어야 하는 스토아적 강령을 담고 있지도 않다. 이 책은 그저 언젠가 힘이 들 때, 삶의 높이가 주는 극도의 긴장감에 현기증이 날 때, 그럴 때 참답게 읽어 내려갈 수 있는 책이다. 그럴 때 이 책을 통해 비로소 참 인간 예수를 만날 수 있다.

예수가 광장의 대중들 앞에 세워졌을 때, 그리고 십자가를 짊어지고 골고다 언덕을 뚜벅뚜벅 걸어갔을 때, 이윽고 골고다 언덕의 십자가 위에서 그 두 발을 땅에 지탱하지도 못한 채 십자가와 자신의 몸뚱이를 관통하는 피 묻은 못에 그 자신을 의지해야만 했을 때, 예수가 겪어야만 했던 십자가 위의 온갖 긴장들은 결국 저 낮고 낮은 곳으로만 향하려던 예수를 처벌한 세상과 사탄의 고유한 형벌이었던 것은 아닐까! 높고 높은 곳으로만 우리를 인도하려는 세상의 방식 그 극한으로 예수를 내몬 것은 아닐까! 빵으로 권세로 높은 곳으로 유혹했지만 현혹되지 않던 예수를 결국 강제로라도 가장 높은 곳으로 내몰았던 사건이 케리그마 사건이란 말이다. 하지만 그곳에 <초월자의 감각>의 평온은 없다. 온갖 자극적인 높낮이, Potential Energy, 힘들의 경쟁만이 난무할 뿐이다! 그 모든 것을 다 이루고 난 후 예수의 정신이, 성령이 다시금 흐르는 곳은 언제나 이 낮은 곳이다.

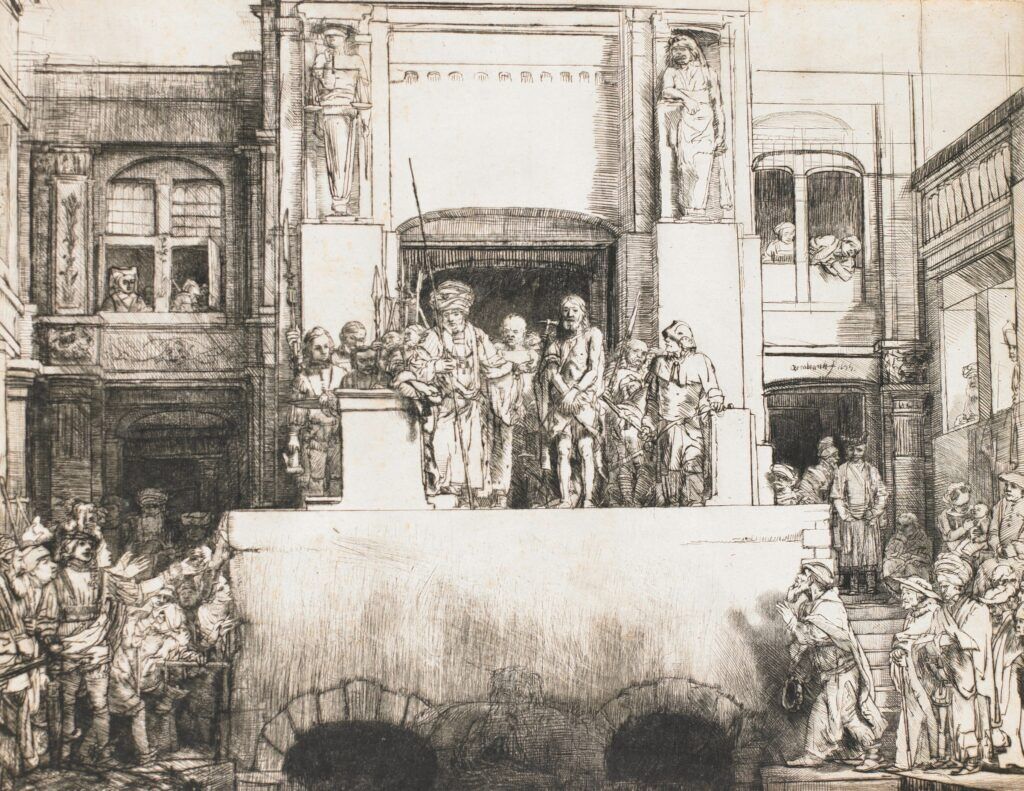

저자가 신학적 작업들을 통해서, 그리고 <초월자의 감각>을 통해서 끊임없이 요청하고 초대하는 미감적 신학의 사유방식이 바로 이러한 종류의 것이 아닐까? 답이 필요없는 질문인 만큼 이 질문과 함께 <초월자의 감각>에 대한 서평을 마무리하는 것도 괜찮을 것이다. 렘브란트, <그리스도, 대중 앞에 서다>, 1655

렘브란트, <그리스도, 대중 앞에 서다>, 1655

옛날부터

사람이 지은 죄는

사람으로 하여금 벌을 받게 했다.

그러나 나를

아무도 없는 이 하늘 밖에 내세워놓고

죄명은 문등이…

이건 참 어처구니없는 벌이올시다.

한하운, <벌> (p. 218)

그림 속의 예수는 오직 나병환자의 목소리를 향해 있다. 나병환자의 외침과 다르게 다수를 구성하는 제자들의 수근댐은 외면된다. 그리고 “예수님께서는 환자의 몸이 더럽지 않으며, 그의 내면 깊고 깊은 곳은 티 없이 고요하고 맑다는 것을 아신다. 어떤 악(惡) 어떤 상처도 침범할 수 없는 자리, 하느님이 고유하게 머무는 자리를 발견하고, 거기를 살며시 일깨우고 살포시 만지신다.”(p. 221) 이어 “예수님의 감각적 터치(감촉)와 함께 나온 말씀이 나병환자를 치유하고 구원한다.”(p. 221) 이제 마지막으로 예수는 이렇게 말씀하신다.

위선자야!

눈먼 인도자들아!

뱀들아! 독사의 새끼들아!

회칠한 무덤!

믿음이 적은 자들아! (p. 225)

나는 좌측의 절규하는 나병환자인가 우측의 숙덕대는 제자들인가! 나는 분명 나병환자와 같이 고침받아야 마땅한 사람인데, 정작 저 우편에서 나의 이웃을, 아니 어쩌면 나 자신을 향해 숙덕이고 있는 자가 아닌가! 여기서 나는 분열한다. 그런데 이때 <초월자의 감각>은 나 자신의 마음을 나 스스로 만져볼 것을 권유한다. 그 권유에 따라 시간을 두고 눈을 지긋이 감으며 내 마음을 어루만지면, <초월자의 감각>은 그 자신이 향하던 그 흐름에 따라 나의 마음마저도 저 낮은 나병환자의 편으로 내려놓는다. 그리고 바로 그 곳에서 <초월자의 감각>을 소개한 저자를 다시금 만나고 나는 안도한다. 아! 나 역시 위선자가 아닌 예수가 향하고 있는 낮은 곳에 있는 사람일 수 있구나!

나병환자와 저자가 먼저 자리를 움트고 있는 이곳! 이 글의 흐름이 멈추어버린 낮고 낮은 이 곳에서는 어떤 불편한 시선도 나를 옥좨는 강박적인 무언가도 없다. 이곳에 진정 자유가 편안히 있는 것은 아닌지 싶을 정도다.

평소에 지극히도 종교에 치를 떨던 마음조차 누그러진다. 높이 자체가 없는 너무 낮기만 한 곳이기에 내 마음은 요동칠 그 어떠한 힘도 자극도 받지 않는다. 이것이 참 종교가 주는 평온함인가! 이것이 낮아진 자들만이 누리는 화평인 것인가! 이것이 구원이고 진리라고 했던 것인가! 사람들은 낮은 곳에서 높은 곳으로 향하는 것을 성공이요 구원이라고 칭송하지만, 이 낮은 곳에서 보니 높은 곳은 성공이자 구원이 아니라 언제 떨어질까 극도의 긴장 상태로 우리를 내모는 지옥과도 같은 곳이리라!

낮은 곳에서야 비로소 여럿이 함께 서 있을 수 있고, 아무런 긴장 없이 서로 친구가 될 수 있다. 이 낮은 곳에서 평온을 느낄 수 있고, 이 낮은 곳에서 상호 이해가 발생한다. 이 낮은 곳에서야 비로소 내 이웃을 내 ‘몸’으로 사랑하라는 예수의 말씀(logos)이 새살을 돋게 할 수 있고, 이 낮은 곳에서야 비로소 싹이 나 생명이 움튼다. 물이 생명의 원천이라면, 결국 물이 머물러 있길 원하는 이곳, 이 낮은 곳에 우리 살과 생명의 원천이 있다.

<초월자의 감각>은 빨리 읽는 책이 아니다. 정기적으로 훈련하듯 매일 밤 읽어야 하는 스토아적 강령을 담고 있지도 않다. 이 책은 그저 언젠가 힘이 들 때, 삶의 높이가 주는 극도의 긴장감에 현기증이 날 때, 그럴 때 참답게 읽어 내려갈 수 있는 책이다. 그럴 때 이 책을 통해 비로소 참 인간 예수를 만날 수 있다.

예수가 광장의 대중들 앞에 세워졌을 때, 그리고 십자가를 짊어지고 골고다 언덕을 뚜벅뚜벅 걸어갔을 때, 이윽고 골고다 언덕의 십자가 위에서 그 두 발을 땅에 지탱하지도 못한 채 십자가와 자신의 몸뚱이를 관통하는 피 묻은 못에 그 자신을 의지해야만 했을 때, 예수가 겪어야만 했던 십자가 위의 온갖 긴장들은 결국 저 낮고 낮은 곳으로만 향하려던 예수를 처벌한 세상과 사탄의 고유한 형벌이었던 것은 아닐까! 높고 높은 곳으로만 우리를 인도하려는 세상의 방식 그 극한으로 예수를 내몬 것은 아닐까! 빵으로 권세로 높은 곳으로 유혹했지만 현혹되지 않던 예수를 결국 강제로라도 가장 높은 곳으로 내몰았던 사건이 케리그마 사건이란 말이다. 하지만 그곳에 <초월자의 감각>의 평온은 없다. 온갖 자극적인 높낮이, Potential Energy, 힘들의 경쟁만이 난무할 뿐이다! 그 모든 것을 다 이루고 난 후 예수의 정신이, 성령이 다시금 흐르는 곳은 언제나 이 낮은 곳이다.

저자가 신학적 작업들을 통해서, 그리고 <초월자의 감각>을 통해서 끊임없이 요청하고 초대하는 미감적 신학의 사유방식이 바로 이러한 종류의 것이 아닐까? 답이 필요없는 질문인 만큼 이 질문과 함께 <초월자의 감각>에 대한 서평을 마무리하는 것도 괜찮을 것이다.

렘브란트, <그리스도, 대중 앞에 서다>, 1655

렘브란트, <그리스도, 대중 앞에 서다>, 1655