이찬수

2,500년 서양 사상사를 정리하는 중이다.

20세기 지구사를 왜 서양이 지배하게 되었는지 궁금하기도 해서...

거시적으로 보면 철학, 종교, 정치, 문화...뭐든 연결되지 않은 것이 없다.

요새는 전공이 워낙 세분화돼서 나무만 보고 숲은 보지 못하는 경우가 태반이다.

풀, 나무, 꽃, 벌레 등을 포함하는 숲을 눈여겨보니 생명들의 상호관계성이 자연스럽게 드러난다.

2년, 24회 연재가 끝나면 보완해서 작은 책을 하나 내야겠다.

===

그나저나 사람 이름 하나 통일 못하는 현실은 뭔가.

바울, 바울로, 바오로,...

영어나 독어로는 Paul 하나면 되는데, 한국어로는 세 이름이 통용된다.

모르는 사람이 보면 다른 사람 이름 같다.

이것도 전체를 안 보고 자기만 보는 데서 비롯되는 일이다.

가톨릭과 개신교가 함께 번역한 공동성경 표현에 따라 나는 차선책으로 '바울로'를 선호한다.

가톨릭도 독자적인 우리말 성경을 내기 전에는 '바울로'라고 했는데, 지금은 '바오로'로 굳어가고 있다.

개신교 인구가 많아 '바울'이 대세이고 나도 그게 제일 익숙하기는 하지만...

가톨릭과 개신교는 사람들 헷갈리게 하지 말고 고유명사 통일하는 공동 작업부터 했으면 좋겠다.

#융합으로서의_철학과_신학(😎

이찬수

입력 2025.08.25

===

형이상학이라는 말

플라톤과 아리스토텔레스 이래 서양철학은 대체로 형이상학적이었다. 형이상학(metaphysics)이라는 말은 로도스의 안드로니쿠스(Andronicus Rhodius)가 아리스토텔레스의 저작들을 재편집할 때 "제일철학"을 ‘자연학(physics) 뒤에(meta)’ 배치한 데서 비롯되었다. 편집상의 이유로 배치된 '제일철학"이 점차 ‘자연 현상(physics)의 너머(meta)’를 다루는 분야라는 인식이 생겼고, 그 뒤 ‘형(physics) 이상(meta) 연구’가 하나의 학문으로 정립되어 온 것이다. 자연 현상(physics) 너머(meta)에 대한 연구, 즉 metaphysics를 일본에서 “형상 이전의 것을 도라 하고 형상 이후의 것을 기라 한다”(形而上者謂之道, 形而下者謂之器)는 "주역"의 구절을 활용해 번역하면서, 한자 문화권에서도 ‘형이상학’이라는 말이 통용되어 왔다.

형이상학은 말 그대로 ‘형상(形) 너머의 세계(上)를 연구하는 학문(學)’이다. 여기서는 눈에 보이는 자연 현상을 자연 현상 되게 해 주는 원리, 혹은 그 너머의 보편적 존재에 대해 탐구한다. 처음에는 아리스토텔레스의 철학을 가리키는 용어로 시작되었지만, 아리스토텔레스가 스승 플라톤의 철학을 비판적으로 종합하고자 한 데서 알 수 있듯이, 그 사상적 연원은 플라톤에게로 소급된다.

보이지 않는 세계 혹은 진정한 실재에 대한 탐구는 소수 엘리트 사상가에게 맡겨 있던 어려운 작업이었다. 그런데 서양 문화권에서 ‘형이상학적’ 사고방식이 비교적 자연스러워진 데에는 그리스도교의 역할이 크다. 그리스도교는 철학적 형이상학의 영향을 받으며 보이지 않는 세계에 대한 대중적 상상력을 발전시켜 왔고, 그 세계를 신의 단일성으로 해석해 왔다. 신에 대한 논리적 상상이 유일신론으로 전개되었고, 형이상학적 사유를 대중화하는 기초로 작용한 것이다.

택일신론과 이원론적 일신론

물론 그리스도교의 유일신론은 형이상학의 단순한 연장이 아니다. 유일신론은 고대 유대교에 뿌리를 두고 있다. 그 뿌리는 유일신론(monotheism)보다는 택일신론(henotheism, 擇一神論)에 가까웠다. 택일신론은 신들이 여럿이라는 사실 자체는 부정하지 않으면서, 자신들은 그 신들 가운데 하나를 택해[擇] 마치 하나뿐인 신[一神]처럼 섬기는 자세다. 야훼가 자신들을 선택했으니 자신들도 그 신에게 전적으로 헌신하겠다는 신앙적 다짐의 표현이다. 신을 수량적으로 이해하기보다는 질적 헌신의 대상으로 간주하는 자세다.(신명 6,4-5 참조)

그러다가 야훼가 자기들만의 신이라는 생각에 변화가 생기기 시작했다. 기원전 7-6세기의 예레미야나 제2이사야 같은 예언자들은 자기들의 신이 자기들 밖의 세상에도 관여한다고 생각했다. 예레미야는 분단된 조국의 계속되는 분열과 주변 강대국들의 흥망성쇠를 보면서, 자기들이 믿는 야훼는 자기 민족만의 신이 아니라, 다른 민족, 심지어는 적대국에도 관여하는 세계적 신이라고 인식하게 되었다. 예레미야 이후의 인물인 제2이사야도 야훼는 하늘과 땅의 창조주로서, 페르시아의 왕도 구원의 도구로 사용한다고 생각했다.(이사 45,1-13 참조) 야훼는 좋은 일만이 아니라 나쁜 일의 기원도 되고, 나만이 아니라 모두의 기원이 된다는 것이었다. ‘신이 하나’라는 말의 의미를 좀 더 넓게 생각하기 시작한 것이다.

유대인들이 바빌로니아에 이어 페르시아의 지배를 받던 시절(기원전 538-332)에 조로아스터교로부터 받은 영향도 적지 않았다. 조로아스터교의 창조주인 아후라 마즈다(지혜의 주님)에게서 자신들의 신 개념에서 아쉬운 부분을 채웠다. 유대인들은 신이 하나뿐인 양 생각하면서도 그 신을 방해하는 악의 세력과 신의 관계를 명확히 설정하지 못했다. 그러다가 조로아스터교의 악신인 앙그라 마이뉴로부터 악의 개념을 명확히 인식하면서, 그전에는 단순히 ‘적대자’ 정도를 의미하던 사탄의 개념과 위치를 확장시켰다. 조로아스터교는 애당초부터 선(신)과 악(신)이 대결하다가 결국 선(신)이 악(신)을 물리치고, 모든 것을 선(신) 안에 통합시킨다는 세계관을 가지고 있었다. 이원론적 대결을 결국 일원론적으로 해결하는 방식이었다. 이런 세계관을 ‘이원론적 일신론’이라고 한다. 고대 유대교도 희미한 이원론적 일신론의 경향을 보여 주었다.

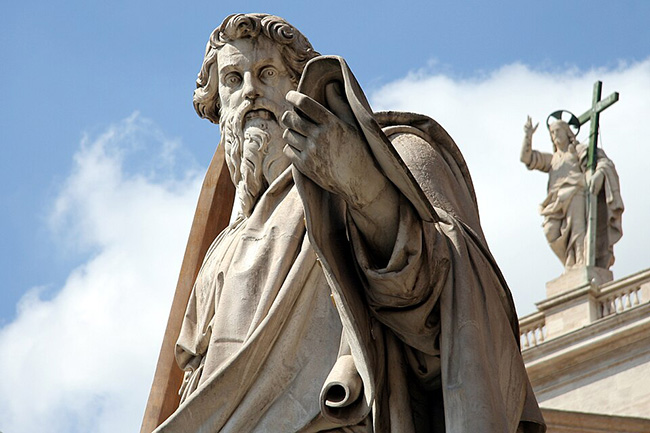

바티칸에 있는 성 바오로 동상. (사진 출처 = commons.wikimedia.org)

신 개념의 보편성을 전개한 바울로

그리스도교는 이러한 신관을 좀 더 일원론에 가깝게 계승했다. 초기 유대계 그리스도인들에게 역사는 시작과 끝이 있는 일회적이고 직선적인 것이었다. 그 역사의 범주는 그들이 상상할 수 있는 모든 것에 미쳤고, 신이 그 역사 전체의 주관자였다. 하지만 역사와 신의 관계를 논리적으로 명확히 규명하는 데까지는 이르지 못했다. 택일신론과 유일신론을 잘 구분하지 못했다. 현실 너머에 대한 논리적 상상력은 취약했다.

이런 상황에서 유대인들이 예수를 통해서 했던 특별한 경험의 의미를 보편적으로 확장시킬 줄 아는 이들이 생겨났다. 당시로서는 세계적 사조라고 할 수 있을 헬레니즘적 사유 방식을 가지고, 보이는 물질 세계와 보이지 않는 영적 세계를 구분하고, 영적 세계의 보편성과 영원성을 중시하는 유대인들이 등장한 것이다. 바울로가 대표적이다.

바울로(기원후 5년?-64년?)는 로마 시민권을 가진 유대인이었다. 헬레니즘적 문화와 사상이 활발하게 교차하던 타르수스 지역에서 주로 활동했고, 유대인의 종교 경험을 헬레니즘 문화권의 비유대인에게 전달할 수 있는 ‘보편적’ 언어에 익숙했다. 역사적 인물인 예수의 의미를 역사 너머로까지 확장시킬 수 있는 정신적 역량이 있었다.

바울로는 환상 중에 예수를 만나는 체험을 했다. 역사적 예수를 직접 본 적은 한 번도 없다. 하지만 그렇기에 역사적 예수의 모습(physics)을 넘어서는(meta), 예수의 보편적 본질을 자유롭게 상상할 수 있었다. 예수의 역사성보다는 그 예수의 본질이라고 여겨지는, 우주적 차원으로 승화된 초월적 그리스도의 측면을 중시했다. 그것이 예수의 본모습이라고 믿었다.

이것은 당시 헬레니즘 안에 녹아들어 간 플라톤의 이데아론이나 아리스토텔레스의 형이상학, 그리고 로고스를 만물의 보편적 원리로 간주했던 스토아주의 등의 ‘간접적’ 영향이라고 할 수 있다. 실제로 기원전 1세기경 헬레니즘의 영향을 받은 지성적 유대인들 중에는 플라톤의 이데아를 신적 지성(divine mind)과 동일시하는 이들이 있었다. 바울로보다 살짝 앞선 유대인 철학자 필로(기원전 20-기원후 50)가 창세기의 신을 비가시적 플라톤의 이데아론으로 해석했던 것이 그 사례다. 필로와 같은 이들은 이데아를 초월적 존재인 신과 연결시킴으로써 이데아가 종교적으로 해석되고 수용되는 데 기여했다. 이와 비슷하게 바울로는 “보이는 것은 잠시뿐이지만, 보이지 않는 것은 영원하다”(2코린 4,18) 말했고, 일시적인 지상의 삶(현상)과 영원한 천상의 삶(실재)을 구분했다. 물질세계와 영의 세계를 구분하던 헬레니즘 문화와 통한다고 할 수 있다.

자연 현상으로서 예수와 보편적 실재로서의 그리스도

바울로는 이런 관점을 가지고 역사적 인물인 예수의 보편적 본질을 중시했다. 유대 민족의 구원자에 해당하는 ‘메시아’를 특정 민족을 넘어서는 보편적 구원자로서의 ‘그리스도’로 인식하게 하는 데 기여했다. 바울로는 ‘부활’도 육체적 소생이 아닌 ‘영적인 몸’으로의 재탄생 차원에서 이해했다. 그는 죽으면 땅에 묻혀서 썩어 없어질 몸 자체에는 관심이 없었다. 예수의 몸도 썩어 없어졌다고 생각했던 것으로 보인다. 그 대신 ‘영적인 몸’(소마 프뉴마티콘), 즉 신이 높여 줄 현재 몸의 영적 차원에 관심을 기울였다.

‘영적인 몸’이라지만 현실의 육체와 분리되는 것은 아니다. 영적인 몸에는 그 육체를 지니고 산 결과로서의 측면도 있다. 생물학적 육체는 썩어서 없어지겠지만, 그 썩을 것이 마치 씨앗처럼 뿌려졌다가 언젠가 영적으로 재탄생한다는 것이었다. 바울로는 예수가 이러한 ‘영적인 몸’을 입고 있다고 보았고, 제자들도 그렇게 될 것이라고 기대했다: “우리가 흙으로 된 그 사람의 형상을 지녔듯이, 하늘에 속한 그분의 형상을 또한 지니게 될 것입니다.”(1코린 15,49) 여기서 말하는 하늘에 속한 그분의 형상, 즉 그리스도의 형상이 영적인 몸이다. 구체적 몸이 아닌, 영적인 몸으로의 재탄생이 바울로가 생각한 부활이다. 역사적 예수가 사후에 이 몸을 입고서 영원한 신과 더불어 존재한다고 본 것이다.

이런 입장은 1-4세기 지중해 지역에서 세를 떨치던 영지주의와는 다르다. 영지주의는 선과 악의 이원론적 도식에 따라 영은 선하지만 육은 악하다고 보았고, 이에 영향받은 그리스도인은 영혼의 구원만 인정했다. 그에 비해 바울로는 육체를 완전히 부정하지는 않았다. 영적 구원을 이야기하면서도, 바로 그렇기에 육체를 지니고도 선하게 잘 살아야 한다고 말했다. 구원의 전인성을 주장한 것이다. 바울로는 이런 방식으로 역사 내 구체적 인물에서 역사 너머와 연결되는 보편적 근거와 의미를 찾았다.

바울로와 플라톤의 차이

이런 전인적 구원론은 플라톤이나 아리스토텔레스의 형이상학과도 차이가 있다. 가령 플라톤이 영혼과 육체를 구분하고서 영혼이 육체를 떠나서 영원한 존재로 계속된다고 보았던 것에 비해, 바울로가 제시한 ‘영적인 몸’ 개념은 좀 더 통합적이다. 오늘날까지도 부활을 생물학적 소생처럼 여기는 이들이 여전히 많지만, 바울로가 부활 개념으로 말하고자 했던 것은 인간의 삶이 일시적 시간으로 끝나지 않고 영원과 연결된다는 사실이었다. 예수가 부활한 뒤 ‘승천’(昇天)했다고 하지만, 이때의 승천은 손오공이 구름 타고 하늘로 올라가는 것과 같은 공간적 상승 이야기가 아니다. 그것은 역사적 예수가 보편적 하느님, 즉 영원의 세계에 합류해 있다는 사실을 말하기 위한 신화적 표현이다. 육체성을 영원성과 연결 지으려는 사상적 노력의 일환이다.

바울로의 사상을 잘 보면, 부활과 승천에 대한 형이상학적이면서 합리적인 해석의 길이 보인다. 예수를 대상으로 하는 작은 종교 운동이 점차 보편적 의미를 확보하게 된 데에는 바울로의 역할이 지대하다. 헬레니즘 문화에 내재된 형이상학을 수용한 바울로의 실천적 해석학의 큰 공헌이라고 할 수 있다. 종교 운동이 형이상학과 만나면서 신학이 되고, 그 신학이 철학적 형이상학에 대중적 숨을 불어넣는 역할을 한 것이다.

이찬수

서강대 종교학과에서 박사학위를 받았다. 강남대 교수, 서울대 통일평화연구원 HK연구교수, 보훈교육연구원장 등을 지냈다. 신학, 불교학, 철학을 중심으로 이십여 년 종교학을, 십수 년 평화학을 강의하고 연구했으며, 아시아종교평화학회를 창립해 부회장으로 봉사하면서, 가톨릭대에서 평화학을 강의하고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 https://www.catholicnews.co.kr>

===

신 개념의 보편성을 전개한 바울로

그리스도교는 이러한 신관을 좀 더 일원론에 가깝게 계승했다. 초기 유대계 그리스도인들에게 역사는 시작과 끝이 있는 일회적이고 직선적인 것이었다. 그 역사의 범주는 그들이 상상할 수 있는 모든 것에 미쳤고, 신이 그 역사 전체의 주관자였다. 하지만 역사와 신의 관계를 논리적으로 명확히 규명하는 데까지는 이르지 못했다. 택일신론과 유일신론을 잘 구분하지 못했다. 현실 너머에 대한 논리적 상상력은 취약했다.

이런 상황에서 유대인들이 예수를 통해서 했던 특별한 경험의 의미를 보편적으로 확장시킬 줄 아는 이들이 생겨났다. 당시로서는 세계적 사조라고 할 수 있을 헬레니즘적 사유 방식을 가지고, 보이는 물질 세계와 보이지 않는 영적 세계를 구분하고, 영적 세계의 보편성과 영원성을 중시하는 유대인들이 등장한 것이다. 바울로가 대표적이다.

바울로(기원후 5년?-64년?)는 로마 시민권을 가진 유대인이었다. 헬레니즘적 문화와 사상이 활발하게 교차하던 타르수스 지역에서 주로 활동했고, 유대인의 종교 경험을 헬레니즘 문화권의 비유대인에게 전달할 수 있는 ‘보편적’ 언어에 익숙했다. 역사적 인물인 예수의 의미를 역사 너머로까지 확장시킬 수 있는 정신적 역량이 있었다.

바울로는 환상 중에 예수를 만나는 체험을 했다. 역사적 예수를 직접 본 적은 한 번도 없다. 하지만 그렇기에 역사적 예수의 모습(physics)을 넘어서는(meta), 예수의 보편적 본질을 자유롭게 상상할 수 있었다. 예수의 역사성보다는 그 예수의 본질이라고 여겨지는, 우주적 차원으로 승화된 초월적 그리스도의 측면을 중시했다. 그것이 예수의 본모습이라고 믿었다.

이것은 당시 헬레니즘 안에 녹아들어 간 플라톤의 이데아론이나 아리스토텔레스의 형이상학, 그리고 로고스를 만물의 보편적 원리로 간주했던 스토아주의 등의 ‘간접적’ 영향이라고 할 수 있다. 실제로 기원전 1세기경 헬레니즘의 영향을 받은 지성적 유대인들 중에는 플라톤의 이데아를 신적 지성(divine mind)과 동일시하는 이들이 있었다. 바울로보다 살짝 앞선 유대인 철학자 필로(기원전 20-기원후 50)가 창세기의 신을 비가시적 플라톤의 이데아론으로 해석했던 것이 그 사례다. 필로와 같은 이들은 이데아를 초월적 존재인 신과 연결시킴으로써 이데아가 종교적으로 해석되고 수용되는 데 기여했다. 이와 비슷하게 바울로는 “보이는 것은 잠시뿐이지만, 보이지 않는 것은 영원하다”(2코린 4,18) 말했고, 일시적인 지상의 삶(현상)과 영원한 천상의 삶(실재)을 구분했다. 물질세계와 영의 세계를 구분하던 헬레니즘 문화와 통한다고 할 수 있다.

자연 현상으로서 예수와 보편적 실재로서의 그리스도

바울로는 이런 관점을 가지고 역사적 인물인 예수의 보편적 본질을 중시했다. 유대 민족의 구원자에 해당하는 ‘메시아’를 특정 민족을 넘어서는 보편적 구원자로서의 ‘그리스도’로 인식하게 하는 데 기여했다. 바울로는 ‘부활’도 육체적 소생이 아닌 ‘영적인 몸’으로의 재탄생 차원에서 이해했다. 그는 죽으면 땅에 묻혀서 썩어 없어질 몸 자체에는 관심이 없었다. 예수의 몸도 썩어 없어졌다고 생각했던 것으로 보인다. 그 대신 ‘영적인 몸’(소마 프뉴마티콘), 즉 신이 높여 줄 현재 몸의 영적 차원에 관심을 기울였다.

‘영적인 몸’이라지만 현실의 육체와 분리되는 것은 아니다. 영적인 몸에는 그 육체를 지니고 산 결과로서의 측면도 있다. 생물학적 육체는 썩어서 없어지겠지만, 그 썩을 것이 마치 씨앗처럼 뿌려졌다가 언젠가 영적으로 재탄생한다는 것이었다. 바울로는 예수가 이러한 ‘영적인 몸’을 입고 있다고 보았고, 제자들도 그렇게 될 것이라고 기대했다: “우리가 흙으로 된 그 사람의 형상을 지녔듯이, 하늘에 속한 그분의 형상을 또한 지니게 될 것입니다.”(1코린 15,49) 여기서 말하는 하늘에 속한 그분의 형상, 즉 그리스도의 형상이 영적인 몸이다. 구체적 몸이 아닌, 영적인 몸으로의 재탄생이 바울로가 생각한 부활이다. 역사적 예수가 사후에 이 몸을 입고서 영원한 신과 더불어 존재한다고 본 것이다.

이런 입장은 1-4세기 지중해 지역에서 세를 떨치던 영지주의와는 다르다. 영지주의는 선과 악의 이원론적 도식에 따라 영은 선하지만 육은 악하다고 보았고, 이에 영향받은 그리스도인은 영혼의 구원만 인정했다. 그에 비해 바울로는 육체를 완전히 부정하지는 않았다. 영적 구원을 이야기하면서도, 바로 그렇기에 육체를 지니고도 선하게 잘 살아야 한다고 말했다. 구원의 전인성을 주장한 것이다. 바울로는 이런 방식으로 역사 내 구체적 인물에서 역사 너머와 연결되는 보편적 근거와 의미를 찾았다.

바울로와 플라톤의 차이

이런 전인적 구원론은 플라톤이나 아리스토텔레스의 형이상학과도 차이가 있다. 가령 플라톤이 영혼과 육체를 구분하고서 영혼이 육체를 떠나서 영원한 존재로 계속된다고 보았던 것에 비해, 바울로가 제시한 ‘영적인 몸’ 개념은 좀 더 통합적이다. 오늘날까지도 부활을 생물학적 소생처럼 여기는 이들이 여전히 많지만, 바울로가 부활 개념으로 말하고자 했던 것은 인간의 삶이 일시적 시간으로 끝나지 않고 영원과 연결된다는 사실이었다. 예수가 부활한 뒤 ‘승천’(昇天)했다고 하지만, 이때의 승천은 손오공이 구름 타고 하늘로 올라가는 것과 같은 공간적 상승 이야기가 아니다. 그것은 역사적 예수가 보편적 하느님, 즉 영원의 세계에 합류해 있다는 사실을 말하기 위한 신화적 표현이다. 육체성을 영원성과 연결 지으려는 사상적 노력의 일환이다.

바울로의 사상을 잘 보면, 부활과 승천에 대한 형이상학적이면서 합리적인 해석의 길이 보인다. 예수를 대상으로 하는 작은 종교 운동이 점차 보편적 의미를 확보하게 된 데에는 바울로의 역할이 지대하다. 헬레니즘 문화에 내재된 형이상학을 수용한 바울로의 실천적 해석학의 큰 공헌이라고 할 수 있다. 종교 운동이 형이상학과 만나면서 신학이 되고, 그 신학이 철학적 형이상학에 대중적 숨을 불어넣는 역할을 한 것이다.

이찬수

서강대 종교학과에서 박사학위를 받았다. 강남대 교수, 서울대 통일평화연구원 HK연구교수, 보훈교육연구원장 등을 지냈다. 신학, 불교학, 철학을 중심으로 이십여 년 종교학을, 십수 년 평화학을 강의하고 연구했으며, 아시아종교평화학회를 창립해 부회장으로 봉사하면서, 가톨릭대에서 평화학을 강의하고 있다.

<가톨릭뉴스 지금여기 https://www.catholicnews.co.kr>

===