- 알라딘: 마을의사로 살아가고 있습니다

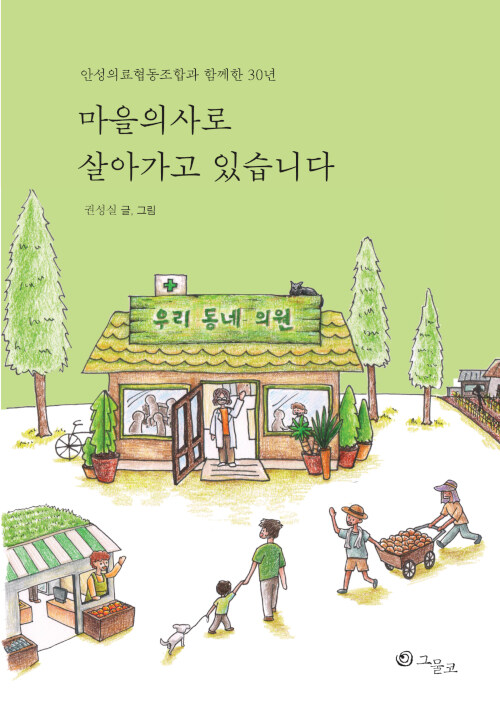

마을의사로 살아가고 있습니다 - 안성의료생협과 함께한 30년

권성실 (지은이)그물코2021-08-30

미리보기

미리보기

정가

15,000원

판매가

13,500원 (10%, 1,500원 할인)

마일리지

750원(5%) + 멤버십(3~1%)

+ 5만원이상 구매시 2,000원

배송료

신간도서 단 1권도 무료

311

양탄자배송

오후 3시까지 주문하면 밤 11시 잠들기전 배송

(중구 중림동 기준) 지역변경

Sales Point : 1,450

10.0 100자평(0)리뷰(3)

10.0 100자평(0)리뷰(3)

이 책 어때요?

카드/간편결제 할인

무이자 할부

소득공제 610원

수량

장바구니 담기

바로구매

선물하기

보관함 + 구매

구매

전자책 출간알림 신청

중고 등록알림 신청

중고로 팔기

기본정보

208쪽

148*210mm (A5)

270g

ISBN : 9791188375264

주제 분류

신간알리미 신청

국내도서 > 에세이 > 한국에세이

이벤트

12월 특별선물! 책갈피, 방석, 패딩 가방 (이벤트 도서 포함, 국내서.외서 5만원 이상)

이 달의 적립금 혜택

올 겨울, 누군가에게 선물하고 싶은 책! 적립금 추첨 증정

이 달의 문장 투표

이 시간, 알라딘 사은품 총집합!

책소개

안성의료생활협동조합(현재 안성의료복지사회적협동조합의 전신, 이하 안성의료생협)은 1994년 우리나라 최초로 만들어진 의료협동조합이다. 안성 인구가 약 18만 명인데, 조합원 세대 당 가족 수를 3명으로 잡아도 1만 900여 명, 지역민의 약 10퍼센트가 안성의료생협을 이용하는 셈이다.

의료 사각지대였던 안성군 고삼면 가유리 마을에서 의과 대학생들과 현역 의사로 활동하던 선배 몇몇이 격주로 주말 진료 활동을 시작했다. 이들은 열악한 환경에서 농민들이 겪는 건강 문제를 해결할 방법을 농민들과 함께 고민했고, 그 해결책으로 함께 병원을 만들기로 마음을 모았다. 안성의료생협의 첫 의료 기관인 ‘안성농민의원’은 그렇게 탄생했다.

지역의 든든한 신뢰를 기반으로 의료와 돌봄의 공동체를 만들어 가고 있는 안성의료생협. 지금의 모습이 되기까지 수많은 우여곡절을 겪었고, 의사와 환자라는 관계를 넘어 한 마을에서 살아가는 사람들이 같은 꿈을 품고 서로 조금씩 기대며 삶을 나누는 시간들이 차곡차곡 쌓였다. 병보다 사람을 먼저 볼 줄 아는 의사가 되고 싶어 1987년부터 주말 의료 활동을 함께 시작해 32년째 지역 주민들의 주치의로 안성의료생협 안성3동 지점인 우리동네의원에서 일하고 있는 저자 권성실이 그들의 이야기를 이 책에 담았다.

목차

들어가는 글

1장 형들이 병원 만들어서 우리 고용해요

‘사람들이 틈만 나면 나를 해치려 한다’고 생각한다면?

형들이 병원 만들어서 우리 고용해요

“농민의원이라고 하면 망한다구!”

이삿짐을 든 조합원들

혼자 애쓰지 말고 같이 해요

협동조합은 내게 필요한 것을 함께 하는 것

안성의료협동조합의 의사들

사람들 사이에서 도 닦기

“최고 점수 맞으려고 하지 마셔요.”

“원장님, 청소할 때 변기도 닦으셔야 해요.”

한 사람을 만나는 건 한 우주를 만나는 일

내게 온 천사

2장 나는 우리 마을 주치의

나는 우리 마을 주치의

의사가 할 일이 아니야

나의 항생제 처방률

아이에게 거짓말하지 마세요

머리가 아프면 CT를 찍어야 할까요?

혈압약, 끊을 수도 있겠는데요

간신히 왕진을 마치다

약이 바뀐 거 아녀요?

좌충우돌 주치의

팩트와 스토리 사이

장벽을 걷어내는 의사가 되고 싶다

한밤중에 걸려온 전화

실무자를 귀하게 여겨 주세요

나를 돌보는 행복한 시간, 나.행.시.

3장 이웃에 사는 보물들

심폐소생술로 형을 살려내다

부모님 간병에서 부이사장까지

철갑상어를 북한에 전하다

오늘 운수 대통이네

내 속은 끓고 있었는데…

혼자서 조합원 350명을 가입시키다

30년의 시간 여행

태산을 넘어 우뚝 선 강철수 원장

내가 잘못했다고 하는 게 상임이사가 할 일

착한 강 원장

그는 산이고 나는 물이다

의료협동조합 전무가 안성시장이 되다

마을회관은 최고의 주간보호센터

힘 빠져서 일 못하겠어요

24시간 중 어느 시간에도 사무실에 있어 봤어요

10만 원하고 주민등록등본 좀 줘 봐

평가서를 다시 쓰란다

돌아온 남 상사

4장 마을에서 알콩달콩

아니, 그걸 천 원만 받으면 어떻게 해요

사람만 보면 같이 살자고 해

참새는 오늘도 방앗간에 간다

한 달에 한 번씩 모이는 날

우리는 이 길을 ‘상자로’라 부르기로 했다

동물농장이 되어 버린 집

마을이 학교를 살린다

우리 동네 파바로티

유명한 화가의 그림보다 내 그림이 좋다

또 하나의 친정

5장 온 마을이 건강해야

안성에서 볼로냐를 꿈꾸다

모이고 또 손잡고

드디어 기공식

요람에서 무덤까지

나가는 글

접기

책속에서

P. 16한 번은 70대 여성 어르신이 다리에 골절이 되어서 깁스를 하고 집에 있다며 왕진 요청을 하셨다. 혼자 사시는 분이라 했다. 거동이 불편하실 텐데 밥은 어떻게 드시나, 화장실은 또 어떻게, 그러다 또 넘어지시면 어쩌지 걱정이 많이 되었다. 그런데 예상과는 달리 보개면 시골 마을에 살고 있는 그분은 아무 문제없이 잘 지내고 계셨다. 그 동네 어르신들이 마을회관에 가는 대신 그분 집에 모여 같이 밥을 해 먹고 놀기도 하고 계신 것이었다. 아파트에서 볼 수 없는 광경. 마을 공동체가 살아 있으면 건강을 지킬 수 있다! 접기

P. 29~30하지만 혼자서 할 수 있는 일은 한계가 있었다. 혼자 신나서 할 때는 재미도 있고 의미도 있지만, 내가 지치면 여태 하던 일은 한순간에 모래성이 되고 마는 느낌이었다. 그러던 차에 당시 안성의료협동조합 2대 이사장을 맡고 있던 송창호 이사장이 찾아왔다.

“그렇게 혼자 애쓰지 말고 같이 해요. 의료협동조합 지점을 만들면 어떨까 해요. 이쪽은 아파트 지역이니 주부들이 많이 활동할 수 있게 해 주면 좋겠어요.”

아, 지점. 그 생각은 왜 못했을까. 접기

P. 39~40의사가 되면 의사로서의 삶만 살고, 농민이 되면 농민의 입장에 충실하며, 회사원이 되면 회사원으로서의 이로움을 좇으면 된다. 그런데 협동조합을 하면 다양한 삶을 간접 경험할 수 있어 모두에게 이롭고 합리적인 해결 방법이 무엇일까 끊임없이 생각하게 된다. 그래서 우리는 깊은 산에 들어가서 닦는 ‘도’보다 사람들 사이에서 부대끼며 닦는 ‘도’가 더 좋은 ‘도’가 아니겠냐고 말하곤 한다. 접기

P. 50그런데 그 일을 겪은 뒤로 나의 내면에는 큰 변화가 일어났다. 내 것을 조금 양보하여 좋은 일을 하는 의사로 살고 싶었던 화려한 생각은 여지없이 무너지고, 조합원의 도움 없이는 살 수 없는 상황이 되었으니 말이다. 전에는 자신이 옳다는 생각에 빠져 옳지 못한 일에 너그럽지 못했다. ‘지적질 대마왕’이라는 별칭도 있었다. 그 일을 겪은 뒤로는 스스로 옳지 못했음을 인정할 수밖에 없었기에, 그리 옳지 못한 나 자신을 받아들이니 다른 사람에 대해서도 너그러워지고 ‘옳고 그름’보다는 사람 자체를 더 소중히 여기게 되었다. 접기

P. 66두통은 스트레스와도 관련이 많기 때문에 어려운 일이 있으면 얘기도 들어 주고 통합적으로 접근해서 치료하려는 의사가 중요하다. 전 국민 주치의 제도(환자의 건강 상태는 물론 가족 관계와 생활 환경 등 포괄적이고 지속적인 관리를 할 수 있는 주치의를 두는 제도)를 합리적으로 잘 시행하면 좋겠지만, 그렇지 않은 상황에서는 동네에서 나의 건강을 지속적으로 관리해 줄 수 있는 의사를 찾아 주치의로 생각하고 방문하는 것이 좋다.

그런 역할을 잘 하기 위해 만들어진 조직이 의료협동조합이라고 할 수 있다. 접기

더보기

추천글

건강의 사회적 결정 요인. 건강의 위험 요인들은 개인, 조직, 환경, 사회 등 다차원으로 존재한다. 건강의 위험 요인들이 초기에 제대로 밝혀지지 않으면, 그 피해는 공동체로 확산되어 걷잡을 수 없이 커지게 된다. 마을 전체를 보아야 비로소 원인이 보인다. 그래서 마을 주치의가 필요하다. 마을 주치의를 처음 시작한 안성의료협동조합, 그래서 대단하다.

- 임종한 (인하대 직업환경의학과 교수, 환경정의 다음지킴이본부장)

문장은 들꽃 같은데 내용은 근본경전이라는 화엄경 같은 글들이 있다. 이 책을 읽으면서도 내내 그랬다. 표면으론 수십 년째 안성의료협동조합에서 마을의사로 살아가는 이의 스케치 같은데 실제론 의료의 본질, 일상의 엄중함, 사람이 잘 산다는 것의 근본의미를 묻고 답한다고 느꼈다. 죽을 뻔한 사람을 살리는 의사가 훨씬 멋있게 보이지만 사람들이 일상을 살면서 건강 문제가 생기면 어떤 어려움을 겪는지 잘 이해하고 인내하는 의사가 지역사회에는 필요하다는 대목에서 아프도록 고개를 끄덕였다. 혼자 사는 70대 여성이 다리를 다치자 그 동네 어르신들이 마을회관에 가는 대신 그분 집에 모여 같이 밥을 해먹고 놀기도 하면서 부축한다는 대목에선 울컥했다. 함께 산다는 건 그런 것이다. 부축이란 그런 것이다. 권성실은 안성의료협동조합에서 들꽃피는마을공동체에서 평생 몸으로 그렇게 살아오고 있다. 그런 이의 얘기라서 들꽃 같지만 장엄한 울림이 있는 것이리라. 주저없이 강추다.

- 이명수 (작가, 칼럼니스트)

세월은 그를 돌고 돌아도 진정 사람을 사랑할 줄 아는 모습은 언제나 변함없다. 두 팔이 모자라도록 마음을 열어 만나는 이들을 따뜻하고 행복하게 만드는 비범한 재주가 있어서 만인의 사랑을 받기에 충분한 그는 바로 이 책의 저자 권성실이다. 세상을 움직이는 것은 혼자가 아니라 협동이라는 메시지에 공감하며, 꾸밈 없는 그의 삶이 담긴 이 책에 박수를 보낸다.

- 이용자 (안성의료협동조합 부이사장, 축산인)

주어진 운명에 순응하지 않고 더 나은 세상을 창조하고자 실천하는 사람은 역사의 주인이 된다. 이 책은 권성실 의사와 동료들의 신명나고 유쾌하며 가슴 따뜻한 도전과 마을 혁명의 이야기를 담은 현재 진행형의 민중사이다. 발 딛고 서 있는 바로 그 자리에서 세상을 바꾸고 싶은 모든 누군가에게 일독을 권한다.

- 최혁진 (전 청와대 사회적경제비서관)

저자 및 역자소개

권성실 (지은이)

저자파일

신간알리미 신청

경기도 안성에서 안성의료협동조합 가정의학과 전문의로 일하고 있습니다. 의료협동조합은 조합원이 자신의 건강 문제를 해결하고자 조합을 설립하여 건강 증진 활동을 하고, 의료 기관을 설립하여 진료 활동을 하며 건강한 지역 사회를 이루려 노력하는 곳입니다. 의료협동조합을 만들어 지내온 이야기, 마을을 만들어 함께 사는 이야기를 나누고 싶어 직접 그린 그림과 함께 담았습니다.

최근작 : <마을의사로 살아가고 있습니다>

출판사 소개

그물코

출판사 페이지

신간알리미 신청

최근작 : <마을의사로 살아가고 있습니다>,<디어 프루던스>,<마을만들기 길라잡이 : 기본편>등 총 70종

대표분야 : 환경/생태문제 4위 (브랜드 지수 32,028점)

출판사 제공

책소개

건강 문제가 생겼을 때 가장 먼저 찾아가 상의할 수 있는 사람이

나의 주치의로 내가 사는 마을에서 함께 살아간다면

안성의료생활협동조합(현재 안성의료복지사회적협동조합의 전신, 이하 안성의료생협)은 1994년 우리나라 최초로 만들어진 의료협동조합이다. 설립 당시 250여 명의 조합원이 1억 2,000만 원의 출자금으로 시작해 현재는 조합원 6,334세대와 직원 123명(2019년 6월 기준)의 규모로 성장했다. 안성 인구가 약 18만 명인데, 조합원 세대 당 가족 수를 3명으로 잡아도 1만 900여 명, 지역민의 약 10퍼센트가 안성의료생협을 이용하는 셈이다.

안성의료생협의 출발은 1987년으로 거슬러 올라간다. 당시 안성은 군이었고 국가에서 주도하는 국민의료보험이 시행되기 전이었다. 의료 사각지대였던 안성군 고삼면 가유리 마을에서 의과 대학생들과 현역 의사로 활동하던 선배 몇몇이 격주로 주말 진료 활동을 시작했다. 이들은 열악한 환경에서 농민들이 겪는 건강 문제를 해결할 방법을 농민들과 함께 고민했고, 그 해결책으로 함께 병원을 만들기로 마음을 모았다. 안성의료생협의 첫 의료 기관인 ‘안성농민의원’은 그렇게 탄생했다.

격주로 하던 주말 진료는 안성의료생협의 모든 조합원을 대상으로 하는 방문 진료로 확대되었고, 국가에서 하는 국민건강검진이 실시되기 전부터 조합원 정기검진 제도를 만들어 운영했다. 의료생협의 조합원이라면 누구나 주치의가 있게 되었고, 일상에서 건강을 돌보기 위한 다양한 소모임이 만들어져 지금도 활발하게 움직이고 있다.

현재 안성의료생협은 안성시 안성1동의 본점, 안성3동과 공도읍에 지점을 가지고 있다. 의원과 한의원, 치과, 건강검진센터, 주간보호센터, 재가장기요양기관, 요양보호사교육원, 가정간호사업소까지 의료와 돌봄의 모든 분야를 아우르며 건강한 지역 공동체를 지역 주민인 조합원들과 함께 이루어 가고 있다. 조합원은 조합의 운영에 참여하고, 조합은 모든 정보를 투명하게 공개한다. 조합 초기부터 활동해 온 여러 조합원들은 이구동성으로 의료생협에서 민주주의를 배웠다고 말한다.

지역의 든든한 신뢰를 기반으로 의료와 돌봄의 공동체를 만들어 가고 있는 안성의료생협. 지금의 모습이 되기까지 수많은 우여곡절을 겪었고, 의사와 환자라는 관계를 넘어 한 마을에서 살아가는 사람들이 같은 꿈을 품고 서로 조금씩 기대며 삶을 나누는 시간들이 차곡차곡 쌓였다. 병보다 사람을 먼저 볼 줄 아는 의사가 되고 싶어 1987년부터 주말 의료 활동을 함께 시작해 32년째 지역 주민들의 주치의로 안성의료생협 안성3동 지점인 우리동네의원에서 일하고 있는 저자 권성실이 그들의 이야기를 이 책에 담았다. 접기

북플 bookple

이 책의 마니아가 남긴 글

친구가 남긴 글

내가 남긴 글

친구가 남긴 글이 아직 없습니다.

마니아

읽고 싶어요 (1)

읽고 있어요 (0)

읽었어요 (3)

이 책 어때요?

구매자 분포

0% 10대

0%

3.2% 20대

0%

1.6% 30대

3.2%

24.2% 40대

9.7%

29.0% 50대

14.5%

9.7% 60대

4.8%

여성 남성

100자평

등록

카테고리

스포일러 포함

스포일러 포함

글 작성 유의사항

구매자 (0)

전체 (0)

공감순

등록된 100자평이 없습니다.

마이리뷰

구매자 (3)

전체 (3)

리뷰쓰기

공감순

[마이리뷰] 마을의사로 살아가고 있습니다

샘터 잡지 읽듯, 슬기로운 의사생활 드라마 보듯, 편하게 읽었다. 동네 의료 커뮤니티가 진짜 이렇게 작동할 수 있을까 의문이 생길만큼 참 좋아보였다. 아픈 사람, 노인에 대한 배려가 가득한 이 동네로 이사가고 싶었다. 물론 사람사는 세상인데 글로 쓰지 못한 힘든 일과 진상님들도 많이 있겠지만, 그래도 이런 마을공동체가 가능하다는 게 놀라웠다는^^내가 노년에 정착할 동네도 이런 커뮤니티가 조성된 곳이면 좋겠다. 그 곳에서 내가 잘할 수 있는 일을 찾아 봉사하며 살고 싶다.

보물선 2021-11-09 공감(14) 댓글(0)

Thanks to

공감

어느 젊었었었던..... 여의사의 삶에 대한 좌충우돌기

책 표지와 제목을 보는 순간 무었인지 모르는 따듯함이 느껴져서 읽게 되었다. 내용은 안성 의료 협동 조합이라는 것을 시작하고 지금까지 살아왔던 왠지 모르게 촌스러운 여의사 이야기이다. 처음에는 무슨 지역협동 조합 선전 책자인가 하는 생각에 책장이 잘 안넘어 가지만 읽을 수록 나도모르게 미소 짓는 나를 발견할 수 있다.

인간에게 가장 필요한 의료를 가장 받기 힘든 사람들에게 제공하는 사람들 이야기 이다. 하지만 이 이야기는 단지 없는 사람에게 어떻게 효과적으로 의료를 제공하느냐의 이야기가 아니다. 이 이야기는 의료를 매개로 어떻게 주변에 사람들(심지어는 동물까지)이 서로 치유 받고 행복해지는 가 하는 이야기이다. 저자가 한챕터 한챕터 정성스럽게 써 내려가는 이야기에는 많은 사람들이 등장한다. 밖에서 보면 그냥 스치고 지나가기만 할 것 같은 사람들을 한줄 한줄 책에 수놓듯이 쓰고 있고 그 삽화 끝에는 대부분 주름진 얼굴의 웃는 모습의 삽화가 있다.

대한민국에서는 생소한 의료 협동 조합을 알게 되는 계기가 되었고 또 그 속에서 빛나는 사람들을 발견하였다. 아마도 저자는 젊은 나이에 멋도 모르고 남편에게 끌려왔을지도 모른다. 책을 쓰면서 자신을 끌고 온 남편을 생각하며 욕을 했을 지도 모른다. 하지만 책 표지 옆에 있는 저자의 얼굴에는 아름다운 미소가 보인다. 자세히 보니 좀 늙으시긴 한 것 같다. 그래도 보기가 참 좋다.

- 접기

ytkwak11 2021-09-06 공감(1) 댓글(0)

Thanks to

공감

사람들과 함께 꿈을 실현하다

젊은 시절, 누구나 한번 쯤 세상을 아름답게 만드는 일에 기여하면서 살고 싶은 꿈을 꾸었을 것이다. 그 풋풋한 소망을 꿈으로 끝내지 않고 삶 속에서 실현하며 사는 사람이 얼마나 될까? 현실은 녹록지 않고 내 의지는 박약하기 마련이다. 여기 드물게 그 꿈을 실현하고 있는 한 의사의 진솔한 이야기가 있다. 30년 동안 동료들, 지역주민들과 함께 일궈낸 성과들은 화려하지 않지만 참으로 소중하다. 누구나 쉽게 읽을 수 있고 특히 의료인, 예비의료인들은 꼭 읽었으면 좋겠다.

sesangwon 2021-09-16 공감(1) 댓글(0)

2021/12/21

알라딘: 마을의사로 살아가고 있습니다

2021/12/20

[김조년의 맑고 낮은 목소리] 생각하고 따져보고 행동하고 또 생각하고 < 칼럼 < 오피니언 < 기사본문 - 금강일보

[김조년의 맑고 낮은 목소리] 생각하고 따져보고 행동하고 또 생각하고 < 칼럼 < 오피니언 < 기사본문 - 금강일보

김조년의 맑고 낮은 목소리] 생각하고 따져보고 행동하고 또 생각하고

기자명 금강일보

입력 2020.10.19

한남대 명예교수

김조년의 맑고 낮은 목소리] 생각하고 따져보고 행동하고 또 생각하고

기자명 금강일보

입력 2020.10.19

한남대 명예교수

김조년 한남대 명예교수

이 세상에 생각하지 않고 사는 사람이 있을까? 생각하지 않는 집단, 기관, 국가, 민족, 종교가 있을까? 나는 그런 것은 하나도 없다고 본다. 그런데도 또 생각하고 생각하여야 한다고 말하고 싶은 것은 무엇 때문일까? 사람들이 편안하게 살고 싶고, 행복하게 살고 싶고, 부유하게 살고 싶고, 하고 싶은 일을 맘껏 하면서 살고 싶은 것은 의심할 여지가 없는 듯이 보인다. 그것을 향하여 매진한다. 매진하는 행렬에 끼어들어 앞서거니 뒤서거니 하면서 앞만 보고 달려간다. 사람이 사람답게 살려면 그래야 한다고 믿어서 그렇게 산다. 그렇게 하는 것에 더 빠르고, 더 많이, 더 좋게 해야 한다는 데 모든 힘을 다 쏟는다.

그렇게 하여 ‘무한의 세계에서 무한한 힘’을 가진 듯 온갖 것을 쏟으면서 산다. 그런데 아주 쉽게 한계에 부딪친다. 그래서 피곤하다. 힘이 든다. 더 이상 앞으로 나갈 수 없을 만큼 지치고 답답하고 어렵다. 생각하고 궁리하고 연구하여 한다는 것이 결국에는 죽을 데를 찾았다는 옛말과 같이 지금 상황이 그렇게 됐기 때문이다. 코로나19 바이러스 감염 위험 때문에 문명과 문명사회가 혼란에 빠졌기 때문이다.

코로나 이전과 이후의 사회가 확연히 달라질 것이라고 많은 사람들이 말한다. 나도 그렇게 생각한다. 그러나 단서가 있다. 코로나19 사태가 길어지면 문명과정의 방향이 달라지고, 사람들이 살아가는 모습도 달라질 것이다. 그러나 코로나19 사태가 짧게 끝나면 세계는 달라질 듯 다시 지금까지 달려왔던 것과 같은 모습으로 치달릴 것이다. 많은 사람들은 지금 이 상태로는 되지 않는다고 생각한다. 달라져야 한다고 생각한다. 그런데 스스로 달라질 가능성은 없다. 그것은 모순이다. 달라지기를 바라지만, 그렇게 되려면 코로나19 사태가 길어져야 한다는 것을 감내해야 한다는 점이다. 어느 누구도 바라지 않는 코로나19 사태의 장기화, 그러나 지금 문명이 달라지지 않으면 안 된다는 판단, 그러나 스스로 어떻게 할 수 없는 위기상황의 연속일 뿐이다.

그것은 마치 높은 산에서부터 굴러 내리는 큰 돌이 스스로 어디에선가 멈추지 못하고 계속 더 빠른 속도와 힘으로 굴러 내리는 것과 같다. 이 때 어떤 강력한 힘이나 상황이 그 돌을 막지 않으면 멈추지가 않는다. 지금 코로나19 사태는 일종의 제동장치로 보인다. 당분간 그것이 나라와 제도와 종교와 정치와 경제와 산업과 외교와 교육과 사람들 사이의 관계를 멈칫하게 한다. 그것들이 방향을 바꾸거나 구르던 것을 중단하려면 어마어마한 희생을 치르지 않으면 안 될 것이다. 이제까지 굴러왔던 체계가 해체되어야 한다는 뜻이다.

물론 이전부터 무수히 많은 사람들이 문명전환이 필요하다는 것을 말했고, 지구가 너무 심각하게 앓고 있기 때문에 극약 처방이 있어야 한다고 주장했고, 지구가 온난화로 몸살을 앓는 것을 넘어 파괴될 수 있을 것이라고 예측하였고, 빙하가 녹고 얼음산이 녹아 바닷물이 높아져 사라지는 땅들이 많이 늘어날 것이고, 결국에는 인류의 생존에 커다란 위험이 당도할 것이라고 예언한 이들이 많았다. 거기에다가 온 세상을 뒤덮고 있는 핵무기와 주체할 수 없이 많이 생산되는 물품들과 그것들을 쓰고 난 뒤 버려진 쓰레기들과 독극물들과 미세먼지들과 플라스틱과 비닐들의 반격으로 커다란 재앙이 지구상에 나타날 것이라고 많은 과학자들이 측정하고 판단하였다. 그렇게 하여 어마어마하게 많은 생물종들이 사라지고, 그에 버금가는 새로운 종들이 나타나서 생태계를 혼란스럽게 만들어 결국은 먹이사슬의 맨 꼭지에 있는 인류는 어떤 종말을 맞이하게 될 것이라고 말하기도 하였다. 때때로 이 모든 주장들은 그냥 공상세계의 이야기로만 들렸다. 그런데 목전의 현실로 나타났다. 그런데도 어떻게 할 수 없이 그냥 당할 수밖에 없는 무기력증에 빠진 문명이었다. 이 때 나타난 것이 코로나19 바이러스다. 이것은 분명히 재앙이다. 이 때 할 일이 무엇일까? 잠깐 멈춰 서서 생각하는 일이다.

지금은 전기 없이는 살 수 없는 세상이 됐다. 그 때 전기 없이 살던 시대의 사람들은 어떻게 살았을까를 생각해 볼 필요가 있다. 내가 살던 시골 동네에서 사람들은 내가 고등학교를 졸업할 때까지 전기 없이 살았다. 내가 다녔던 학교들은 교실마다 전기불이 들어온 곳이 하나도 없어서 야간자습이나 야간학습이 없을 때도 탁월하지는 않지만 열심히 공부하면서 사는 아이들도 있었다. 자가용이 이렇게 많지 않을 때도, 어마어마하게 빨리 달리는 기차가 없을 때도 사람들은 여기저기를 느리게 다니면서 만나고 살았다. 인터넷이 없고 스마트폰이 없을 때도 사람들은 느리긴 하지만 편지를 쓰고 소통하면서 살았다. 무겁고 투박하고 잘 깨지고 다루기 쉽지는 않지만 질그릇을 쓰면서 플라스틱이 없던 시대에도 사람들은 잘 살았다. 그렇게 많은 커피숍이 없고 생수판매회사가 없어도 사람들은 어디에서나 몸을 굽혀 솟아오르는 물을 신선하게 마시면서 살았다.

아무리 컴퓨터가 잘 발달하여 인터넷 사용이 편리하게 되었다 할지라도, 종이도 많지 않고 필기도구도 좋지 않았던 시대를 살았던 셰익스피어나 괴테만큼 많고 좋은 글을 나는 쓸 수가 없다. 칼 마르크스나 헤겔이나 루터만큼 깊고 많은 글을 나는 쓸 수가 없다. 토스토예프스키나 똘스또이처럼 사람들을 사로잡는 많고 탁월한 글을 나는 쓸 수가 없다. 온갖 지식 정보를 동원한다고 한지라도 나는 예수나 소크라테스의 몇 마디 말, 노자나 공자의 깊은 말씀 같은 것을 지어낼 수가 없다. 이 말은 나를 비하해서가 아니다. 생각 없이 그냥 세상 돌아가는 대로 살아도 되는가 하는 자괴감이 커서 그런다. 이제는 위기라고 하니 좀 생각하면서 살아야 하겠다. 왜 무엇이 이렇게 만들었는가?

저작권자 © 금강일보 무단전재 및 재배포 금지

이 세상에 생각하지 않고 사는 사람이 있을까? 생각하지 않는 집단, 기관, 국가, 민족, 종교가 있을까? 나는 그런 것은 하나도 없다고 본다. 그런데도 또 생각하고 생각하여야 한다고 말하고 싶은 것은 무엇 때문일까? 사람들이 편안하게 살고 싶고, 행복하게 살고 싶고, 부유하게 살고 싶고, 하고 싶은 일을 맘껏 하면서 살고 싶은 것은 의심할 여지가 없는 듯이 보인다. 그것을 향하여 매진한다. 매진하는 행렬에 끼어들어 앞서거니 뒤서거니 하면서 앞만 보고 달려간다. 사람이 사람답게 살려면 그래야 한다고 믿어서 그렇게 산다. 그렇게 하는 것에 더 빠르고, 더 많이, 더 좋게 해야 한다는 데 모든 힘을 다 쏟는다.

그렇게 하여 ‘무한의 세계에서 무한한 힘’을 가진 듯 온갖 것을 쏟으면서 산다. 그런데 아주 쉽게 한계에 부딪친다. 그래서 피곤하다. 힘이 든다. 더 이상 앞으로 나갈 수 없을 만큼 지치고 답답하고 어렵다. 생각하고 궁리하고 연구하여 한다는 것이 결국에는 죽을 데를 찾았다는 옛말과 같이 지금 상황이 그렇게 됐기 때문이다. 코로나19 바이러스 감염 위험 때문에 문명과 문명사회가 혼란에 빠졌기 때문이다.

코로나 이전과 이후의 사회가 확연히 달라질 것이라고 많은 사람들이 말한다. 나도 그렇게 생각한다. 그러나 단서가 있다. 코로나19 사태가 길어지면 문명과정의 방향이 달라지고, 사람들이 살아가는 모습도 달라질 것이다. 그러나 코로나19 사태가 짧게 끝나면 세계는 달라질 듯 다시 지금까지 달려왔던 것과 같은 모습으로 치달릴 것이다. 많은 사람들은 지금 이 상태로는 되지 않는다고 생각한다. 달라져야 한다고 생각한다. 그런데 스스로 달라질 가능성은 없다. 그것은 모순이다. 달라지기를 바라지만, 그렇게 되려면 코로나19 사태가 길어져야 한다는 것을 감내해야 한다는 점이다. 어느 누구도 바라지 않는 코로나19 사태의 장기화, 그러나 지금 문명이 달라지지 않으면 안 된다는 판단, 그러나 스스로 어떻게 할 수 없는 위기상황의 연속일 뿐이다.

그것은 마치 높은 산에서부터 굴러 내리는 큰 돌이 스스로 어디에선가 멈추지 못하고 계속 더 빠른 속도와 힘으로 굴러 내리는 것과 같다. 이 때 어떤 강력한 힘이나 상황이 그 돌을 막지 않으면 멈추지가 않는다. 지금 코로나19 사태는 일종의 제동장치로 보인다. 당분간 그것이 나라와 제도와 종교와 정치와 경제와 산업과 외교와 교육과 사람들 사이의 관계를 멈칫하게 한다. 그것들이 방향을 바꾸거나 구르던 것을 중단하려면 어마어마한 희생을 치르지 않으면 안 될 것이다. 이제까지 굴러왔던 체계가 해체되어야 한다는 뜻이다.

물론 이전부터 무수히 많은 사람들이 문명전환이 필요하다는 것을 말했고, 지구가 너무 심각하게 앓고 있기 때문에 극약 처방이 있어야 한다고 주장했고, 지구가 온난화로 몸살을 앓는 것을 넘어 파괴될 수 있을 것이라고 예측하였고, 빙하가 녹고 얼음산이 녹아 바닷물이 높아져 사라지는 땅들이 많이 늘어날 것이고, 결국에는 인류의 생존에 커다란 위험이 당도할 것이라고 예언한 이들이 많았다. 거기에다가 온 세상을 뒤덮고 있는 핵무기와 주체할 수 없이 많이 생산되는 물품들과 그것들을 쓰고 난 뒤 버려진 쓰레기들과 독극물들과 미세먼지들과 플라스틱과 비닐들의 반격으로 커다란 재앙이 지구상에 나타날 것이라고 많은 과학자들이 측정하고 판단하였다. 그렇게 하여 어마어마하게 많은 생물종들이 사라지고, 그에 버금가는 새로운 종들이 나타나서 생태계를 혼란스럽게 만들어 결국은 먹이사슬의 맨 꼭지에 있는 인류는 어떤 종말을 맞이하게 될 것이라고 말하기도 하였다. 때때로 이 모든 주장들은 그냥 공상세계의 이야기로만 들렸다. 그런데 목전의 현실로 나타났다. 그런데도 어떻게 할 수 없이 그냥 당할 수밖에 없는 무기력증에 빠진 문명이었다. 이 때 나타난 것이 코로나19 바이러스다. 이것은 분명히 재앙이다. 이 때 할 일이 무엇일까? 잠깐 멈춰 서서 생각하는 일이다.

지금은 전기 없이는 살 수 없는 세상이 됐다. 그 때 전기 없이 살던 시대의 사람들은 어떻게 살았을까를 생각해 볼 필요가 있다. 내가 살던 시골 동네에서 사람들은 내가 고등학교를 졸업할 때까지 전기 없이 살았다. 내가 다녔던 학교들은 교실마다 전기불이 들어온 곳이 하나도 없어서 야간자습이나 야간학습이 없을 때도 탁월하지는 않지만 열심히 공부하면서 사는 아이들도 있었다. 자가용이 이렇게 많지 않을 때도, 어마어마하게 빨리 달리는 기차가 없을 때도 사람들은 여기저기를 느리게 다니면서 만나고 살았다. 인터넷이 없고 스마트폰이 없을 때도 사람들은 느리긴 하지만 편지를 쓰고 소통하면서 살았다. 무겁고 투박하고 잘 깨지고 다루기 쉽지는 않지만 질그릇을 쓰면서 플라스틱이 없던 시대에도 사람들은 잘 살았다. 그렇게 많은 커피숍이 없고 생수판매회사가 없어도 사람들은 어디에서나 몸을 굽혀 솟아오르는 물을 신선하게 마시면서 살았다.

아무리 컴퓨터가 잘 발달하여 인터넷 사용이 편리하게 되었다 할지라도, 종이도 많지 않고 필기도구도 좋지 않았던 시대를 살았던 셰익스피어나 괴테만큼 많고 좋은 글을 나는 쓸 수가 없다. 칼 마르크스나 헤겔이나 루터만큼 깊고 많은 글을 나는 쓸 수가 없다. 토스토예프스키나 똘스또이처럼 사람들을 사로잡는 많고 탁월한 글을 나는 쓸 수가 없다. 온갖 지식 정보를 동원한다고 한지라도 나는 예수나 소크라테스의 몇 마디 말, 노자나 공자의 깊은 말씀 같은 것을 지어낼 수가 없다. 이 말은 나를 비하해서가 아니다. 생각 없이 그냥 세상 돌아가는 대로 살아도 되는가 하는 자괴감이 커서 그런다. 이제는 위기라고 하니 좀 생각하면서 살아야 하겠다. 왜 무엇이 이렇게 만들었는가?

저작권자 © 금강일보 무단전재 및 재배포 금지

함석헌 제자 김조년 교수가 퇴임하며 남긴 책 - 아시아경제

함석헌 제자 김조년 교수가 퇴임하며 남긴 책 - 아시아경제

함석헌 제자 김조년 교수가 퇴임하며 남긴 책

최종수정 2011.06.03

핸드폰, 자동차 없이 살아온 20여년 제자들과 주고 받은 편지 ‘청춘에게 안부를 묻다’ 출판

김조년 한남대 사회학과 교수가 오는 8월 정년퇴임을 앞두고 지난 1일 오전 마지막 강의를 했다.

썝蹂몃낫湲 븘씠肄[아시아경제 이영철 기자] 생명과 평화의 메시지를 담은 편지, ‘표주박 통신’으로 유명한 김조년(65) 한남대학교 사회복지학과 교수가 450일간 제자 한 명 한 명에게 보낸 편지와 학생들로부터 받은 답장을 모아 책을 냈다.

‘청춘에게 안부를 묻다’의 제목으로 출판된 이 책은 불안한 시대 초조한 청춘에게 보내는 따뜻한 위로의 메시지이자 흘러가는 시간에 자신을 맡기고 부유하는 청춘에게 전하는 따끔한 자극제다.

편지가 삶이 되어버린 저자의 편지 한 통엔 하루치 성찰이 고스란히 담겨 있다. 나를 들여다보며 시작하는 편지는 다른 사람과 소통을 말하고, 시대와 역사를 보게 하며, 대학생활에 대한 구체적인 조언도 아끼지 않다가, 이내 인생을 들여다보게 하고 지금의 방황에 대해 이야기한다.

그래서 편지 하나 하나엔 학생들에 대한 김 교수의 사랑이 가득 차 있음을 느낄 수 있다. 특히 제자들이 당당하고 주체적인 삶을 살아가길 바라는 마음이 물씬 묻어난다.

김 교수는 “가르치는 일과 학생들과 친밀하게 교류하는 것은 내가 학교에 존재하는 본질적인 이유다”라며 “뒤늦게 후회와 아쉬움이 남지만 마감(정년)을 막바지에 두고서 이렇게나마 깨닫고 학생들과 편지를 주고받은 것은 참으로 고마운 일”이라고 말했다.

김 교수는 또 “내가 편지를 쓸 때 정성이 모아졌듯 읽는 이들에게도 같은 맘과 사랑이 전달되길 바란다”면서 “진리의 씨가 되고 사랑의 씨가 되어 여기저기로 퍼져나간다면 참 기쁘겠다”고 말했다.

김조년 교수가 낸 책 '청춘에게 안부를 묻다'.

썝蹂몃낫湲 븘씠肄김경재 한신대 명예교수는 이 책에 대해 “진솔한 편지들로 엮어진 희한한 책”이라며 “우리 모두가 고민하는 현실과 이상의 충돌을 어떻게 극복해야 하는가에 대해서 참 용기와 지혜를 겅험을 통해 말해주는 책”이라고 소개했다.

오는 8월 말 정년퇴임하는 김 교수는 퇴임 뒤 ‘탈 학교 청소년과 성폭력 피해여성들의 자존감 회복을 위한 인문학강좌’를 계획하고 있다. 이 책의 수익금은 이 강좌를 위해 쓰기로 했다.

김 교수는 ‘3무(無) 교수’로도 유명하다. 핸드폰, 자동차, 박사학위가 없다. 핸드폰과 자동차는 현대사회에서 꼭 필요한 필수품으로 자리잡았다. 하지만 김 교수는 느리게 사는 삶을 강조하며 생활의 여유를 느끼기 위해 핸드폰과 자동차를 마련치 않았다.

김 교수는 1일 오전 ‘옴, 놀며 머묾, 감 그리고 영원히 같이 삶’이란 주제로 한남대 사회과학대학 두양홀에서 정년맞이 강의를 했다. 강의엔 제자들과 교직원, 동문, 지인 등 200여명이 참석했다.

김 교수는 이날 강의를 마치면서 직접 쓴 서예글씨와 ‘청춘에게 안부를 묻다’를 학생들에게 선물했다.

한편 김 교수는 한남대를 졸업하고 독일 괴팅겐대학에서 정치학, 사회복지학 등을 공부했다. 1987년부터 20년이 넘도록 제자와 지인 등에게 ‘표주박통신’을 보내고 있다.

함석헌 선생의 제자로 현재 ‘씨알의 소리’ 잡지 편집주간을 맡고 있는 김 교수는 생명평화운동, 환경운동 등을 적극 펼쳐 행동하는 지성으로 알려져 있다.

이영철 기자 panpanyz@

Do We Need to Develop ‘Holy Indifference’?

Do We Need to Develop ‘Holy Indifference’?

Do We Need to Develop ‘Holy Indifference’?

TREVIN WAX | MAY 13, 2021

Is there a place for indifference in the Christian life? Is apathy ever a good thing?

In my previous column, I interacted with Jeffrey Bilbro’s Reading the Times: A Literary and Theological Inquiry into the News. I recommended we “look local” instead of getting caught up in “distant dramas” that grab our attention but leave us with little to no agency in bringing about change.

Today, I turn to a provocative section of Bilbro’s book, where he encourages us to develop a “holy indifference,” a kind of “sacred apathy” when it comes to the results we might achieve when advocating for a cause.

Pascal and “Holy Indifference”

What is holy indifference? Bilbro begins with a letter from Blaise Pascal to his brother-in-law in the mid-seventeenth century.

Pascal’s brother-in-law wrote him about a controversy in which he was involved, and Pascal replied by sketching a view of Providence as guiding not only our efforts, but also those of our opponents: “The same Providence that has inspired some with light, had refused it to others.” In other words, the God that allows you to have the right perspective on this particular issue also allows others to be wrong about it. Recognizing that the outcome of all our controversies is in God’s hand––that in some sense he wills or permits people to hold different views on these issues––should radically temper our emotional investment in the victory of our preferred side. (36-37)

Bilbro believes we can learn epistemic humility from Pascal’s approach. Pascal would have us ask: What if we are misguided in what we think is the right thing to do in a situation? Or what if, even when we’re right, God Himself allows others to oppose us? Sometimes, your opponent wins. But whatever happens, God is in control of the outcome. For this reason, Bilbro says, we are to “care deeply about the issues to which God has called us but to care without worrying about the score, the outcome” (40). In other words: “holy indifference.”

Confidence and Humility

Where does this “holy indifference” originate? Bilbro believes it’s rooted in two things:

confidence in God’s sovereignty, and

humility regarding our ability to discern what God is up to in contemporary events.

He writes:

God often accomplishes his providential purposes in ways that we do not expect, so we should not be too quick to rejoice over what seems like a positive development or to despair over what seems like bad news. Further…we should be very cautious to claim that we can recognize what exactly God is doing in any given situation. (37-38)

This is holy indifference—to be confident in your faith that God is in control, and humble in your acknowledgement that you don’t know how He might be working out His providential will. It could be God’s will for a righteous cause to encounter a terrible setback. Or it could be that, even if our cause is winning, we’re being led astray in terms of temptation and character.

A high view of Providence and a chastened sense of our ability to recognize God’s methods of victory frees us from worrying about whether a given event is good or bad. Even when the events of the news seem irredeemably evil, they remain under the hand of the Creator who is working all things according to his plan. (38-39)

What’s the benefit of “holy indifference”? Freedom and joy, Bilbro writes. Because we trust in God’s sovereignty “we are freed from emotional over-investment in the day’s drama” (41). We don’t have to follow the same worldly path as the politicians and pundits whose strategy is always focused on the next temporal victory. Instead, we look around to see what good work we can do in both the short-term and the long-term, trusting that God will use our efforts for His purposes.

Is Indifference an Excuse for Inaction?

Bilbro’s advocacy of “holy indifference” could turn into an excuse for inaction, right? Perhaps you already register this objection. Isn’t this just a way for comfortable and privileged people to diminish their passion for righteousness and justice? Does holy indifference mean we can embrace apathy regarding our love for neighbor?

Bilbro anticipates these concerns, and so he clarifies that, rightly understood, the indifference concerns the results of all our efforts, not indifference toward other human beings, or indifference toward the cause itself. To get at what he recommends here, picture not the privileged but the persecuted. He writes:

Certainly apathy can be an attitude of the privileged who are insulated from the effects of bad news, but holy apathy is also the attitude of the martyrs who faithfully obey God regardless of the events swirling around them, events that they are powerless to control. In reality, we are all powerless to control the outcome of the political, social, and cultural disputes of our time, and the vast majority of us have little opportunity to directly influence these battles; when we follow their developments with bated breath, rooting for our chosen side to win, we display a lack of faith in Providence and an outsized view of our own power. And the result is that we profane our minds, macadamizing them with trivial updates instead of meditating on eternal words so that we, like the blessed man of Psalm 1, can bear fruit to bless our neighbors in whatever situation we find ourselves. (42-43)

That’s the holy indifference that Pascal (and Bilbro) recommend. Not indifference or apathy toward suffering, as if we can neglect matters of justice and righteousness, but joyful trust in the sovereignty of God and gracious humility at seeing our own limitations, so that we, with happy abandon, adopt the attitude of the martyrs who “commit to acting faithfully regardless of the consequences” (43).

If you would like my future articles sent to your email, please enter your address.

Do We Need to Develop ‘Holy Indifference’?

TREVIN WAX | MAY 13, 2021

Is there a place for indifference in the Christian life? Is apathy ever a good thing?

In my previous column, I interacted with Jeffrey Bilbro’s Reading the Times: A Literary and Theological Inquiry into the News. I recommended we “look local” instead of getting caught up in “distant dramas” that grab our attention but leave us with little to no agency in bringing about change.

Today, I turn to a provocative section of Bilbro’s book, where he encourages us to develop a “holy indifference,” a kind of “sacred apathy” when it comes to the results we might achieve when advocating for a cause.

Pascal and “Holy Indifference”

What is holy indifference? Bilbro begins with a letter from Blaise Pascal to his brother-in-law in the mid-seventeenth century.

Pascal’s brother-in-law wrote him about a controversy in which he was involved, and Pascal replied by sketching a view of Providence as guiding not only our efforts, but also those of our opponents: “The same Providence that has inspired some with light, had refused it to others.” In other words, the God that allows you to have the right perspective on this particular issue also allows others to be wrong about it. Recognizing that the outcome of all our controversies is in God’s hand––that in some sense he wills or permits people to hold different views on these issues––should radically temper our emotional investment in the victory of our preferred side. (36-37)

Bilbro believes we can learn epistemic humility from Pascal’s approach. Pascal would have us ask: What if we are misguided in what we think is the right thing to do in a situation? Or what if, even when we’re right, God Himself allows others to oppose us? Sometimes, your opponent wins. But whatever happens, God is in control of the outcome. For this reason, Bilbro says, we are to “care deeply about the issues to which God has called us but to care without worrying about the score, the outcome” (40). In other words: “holy indifference.”

Confidence and Humility

Where does this “holy indifference” originate? Bilbro believes it’s rooted in two things:

confidence in God’s sovereignty, and

humility regarding our ability to discern what God is up to in contemporary events.

He writes:

God often accomplishes his providential purposes in ways that we do not expect, so we should not be too quick to rejoice over what seems like a positive development or to despair over what seems like bad news. Further…we should be very cautious to claim that we can recognize what exactly God is doing in any given situation. (37-38)

This is holy indifference—to be confident in your faith that God is in control, and humble in your acknowledgement that you don’t know how He might be working out His providential will. It could be God’s will for a righteous cause to encounter a terrible setback. Or it could be that, even if our cause is winning, we’re being led astray in terms of temptation and character.

A high view of Providence and a chastened sense of our ability to recognize God’s methods of victory frees us from worrying about whether a given event is good or bad. Even when the events of the news seem irredeemably evil, they remain under the hand of the Creator who is working all things according to his plan. (38-39)

What’s the benefit of “holy indifference”? Freedom and joy, Bilbro writes. Because we trust in God’s sovereignty “we are freed from emotional over-investment in the day’s drama” (41). We don’t have to follow the same worldly path as the politicians and pundits whose strategy is always focused on the next temporal victory. Instead, we look around to see what good work we can do in both the short-term and the long-term, trusting that God will use our efforts for His purposes.

Is Indifference an Excuse for Inaction?

Bilbro’s advocacy of “holy indifference” could turn into an excuse for inaction, right? Perhaps you already register this objection. Isn’t this just a way for comfortable and privileged people to diminish their passion for righteousness and justice? Does holy indifference mean we can embrace apathy regarding our love for neighbor?

Bilbro anticipates these concerns, and so he clarifies that, rightly understood, the indifference concerns the results of all our efforts, not indifference toward other human beings, or indifference toward the cause itself. To get at what he recommends here, picture not the privileged but the persecuted. He writes:

Certainly apathy can be an attitude of the privileged who are insulated from the effects of bad news, but holy apathy is also the attitude of the martyrs who faithfully obey God regardless of the events swirling around them, events that they are powerless to control. In reality, we are all powerless to control the outcome of the political, social, and cultural disputes of our time, and the vast majority of us have little opportunity to directly influence these battles; when we follow their developments with bated breath, rooting for our chosen side to win, we display a lack of faith in Providence and an outsized view of our own power. And the result is that we profane our minds, macadamizing them with trivial updates instead of meditating on eternal words so that we, like the blessed man of Psalm 1, can bear fruit to bless our neighbors in whatever situation we find ourselves. (42-43)

That’s the holy indifference that Pascal (and Bilbro) recommend. Not indifference or apathy toward suffering, as if we can neglect matters of justice and righteousness, but joyful trust in the sovereignty of God and gracious humility at seeing our own limitations, so that we, with happy abandon, adopt the attitude of the martyrs who “commit to acting faithfully regardless of the consequences” (43).

If you would like my future articles sent to your email, please enter your address.

What is "Holy Indifference?" - Amazing Catechists

What is "Holy Indifference?" - Amazing Catechists

What is “Holy Indifference?”

BY CHRISTOPHER SMITH, OP

Indifference is an uncomfortable word, isn’t it?

Imagine if someone called us, “indifferent”. I suspect we would either be offended, because we don’t think that accurately describes us, or we might feel convicted if we felt the word did accurately describe our attitude.

The word “holy” we tend to think of only in a favorable way. If something is holy, then it is good, pure, or “of God”.

But now bring the two together – “holy indifference” – and I think the most likely impression is the phrase represents an oxymoron. The terms are too dissimilar to be used in conjunction with one another.

We might be surprised to know that “holy indifference” is an attitude recommended by the Saints for hundreds of years. For example, Saint Francis de Sales (1567 – 1622) wrote a chapter entitled, “Holy Indifference Embraces All Things” in his book, Of the Love of God. In it he wrote:

We might be surprised to know that “holy indifference” is an attitude recommended by the Saints for hundreds of years. For example, Saint Francis de Sales (1567 – 1622) wrote a chapter entitled, “Holy Indifference Embraces All Things” in his book, Of the Love of God. In it he wrote:

We should seek to practise such indifference with respect to all that concerns our natural life such as health or sickness, beauty or deformity, strength or weakness, honour, rank, and riches; so, also, in all fluctuations of the spiritual life, dryness, consolation, and the like.

In a later chapter of the same book, St Francis de Sales writes:

Unquestionably it is a most pious mental attitude to bless and thank God for all that His Providence may ordain; but if, while leaving God to will and do whatever He pleases in us, we, indifferent to all surroundings, could devote our whole heart and mind to His Boundless Goodness and Mercy, blessing them, not merely in their appointed results, but intrinsically, this would assuredly be a higher spiritual exercise.

Jesus encouraged his followers to be detached from this world and some isolated verses of scripture might lead us to the conclusion that our “holy indifference” is to be so radical as to almost be hostile towards the world. For example when Jesus says of the man who wished to bury his parents before following him, “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God” (Lk 9:59-62). Is Jesus really telling us we need to adopt a hostile attitude towards the world in order to be “fit for the kingdom of God”?

I don’t think so.

Jesus taught us to love God and love neighbor, calling these the greatest two commandments (Mt 22:36-40). So right away we can see that we need to love our neighbor through concrete actions (i.e. Corporal Works of Mercy). This is not something we do in the abstract.

So for example, it’s the dead of winter and you’re leaving your office early to head home because the weather forecast is calling for snow and freezing temperatures. You put on your brand new winter coat (man, you really love this thing) and head outside towards your car. You’re getting ready to put your keys in the door when you see a homeless person walking by with a tattered blanket wrapped around their shoulders. It’s decision time. You really love your new coat (and that’s okay) but an attitude of “holy indifference” doesn’t love the coat more than the homeless person. You know you can get in your warm car, drive to your warm house, and take out last year’s winter coat, which is still in fine shape, and use that.

There is nothing wrong with having a new coat. Also, there is nothing wrong if you really enjoy it. But when an opportunity presents itself for us to fulfill our Savior’s command to love our neighbor, we can’t love the coat more than that. That’s having an attitude of “holy indifference”. It says, “This thing is nice, but it is nothing, absolutely nothing, compared to my Lord.”

Pope Innocent XII (1615-1700) wrote the following on “holy indifference”:

In the state of holy indifference, a soul no longer has voluntary and deliberate desires for its own interest, with the exception of those occasions on which it does not faithfully cooperate with the whole of its grace.

In the same state of holy indifference we wish nothing for ourselves, all for God. We do not wish that we be perfect and happy for self interest, but we wish all perfection and happiness only in so far as it pleases God to bring it about that we wish for these states by the impression of His grace.

In this state of holy indifference we no longer seek salvation as our own salvation, as our eternal liberation, as a reward of our merits, nor as the greatest of all our interests, but we wish it with our whole will as the glory and good pleasure of God, as the thing which He wishes, and which He wishes us to wish for His sake.

The bottom line is we can love our things so long as we don’t become so attached to them that we no longer have the strength to become detached when they begin to interfere with our eternal destiny. Everything and everyone must be subordinated to our pursuit of God. That’s “holy indifference” in contrast to the world’s indifference which would have left a homeless person without a coat.

Share this:

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to print (Opens in new window)

More

READ ALL POSTS BY CHRISTOPHER SMITH, OPFILED UNDER: THEOLOGY

About Christopher Smith, OP

Mr. Christopher Smith, OP was born and raised in Northern Michigan. After graduating high school, he joined the United States Navy and had the honor of serving his country for almost 21 years. He retired from active duty in March 2010 and now works as a cybersecurity consultant for the Department of Defense. Christopher, his wife, and their two children live near Baltimore, Maryland.

Christopher earned a BA degree in Philosophy and Religious Studies from Chaminade University in Honolulu, Hawaii in 2005 and a MA degree in Theology (AOC: Moral Theology) from St. Mary's Seminary and University in Baltimore, Maryland in 2010. In June 2007, he was received into the Dominican Order as a member of the Immaculate Conception Chapter of Third Order Dominicans located at the Dominican House of Studies in Washington D.C.

When he is not blogging, Christopher is involved in several ministries in his parish, including: RCIA catechist, adult formation leader, and parish council. He also conducts workshops on a variety of theological subjects. Some of Christopher’s favorite research topics include: apologetics, theodicy, just war theory, church/state relations, and public theology. He also enjoys digital photography, soccer, reading, and playing on his drum set.

In addition to writing for AC, you can find Christopher on his blog Christopher's Apologies. He also hangs out on Twitter, Facebook, Google+, and YouTube.

What is “Holy Indifference?”

BY CHRISTOPHER SMITH, OP

Indifference is an uncomfortable word, isn’t it?

Imagine if someone called us, “indifferent”. I suspect we would either be offended, because we don’t think that accurately describes us, or we might feel convicted if we felt the word did accurately describe our attitude.

The word “holy” we tend to think of only in a favorable way. If something is holy, then it is good, pure, or “of God”.

But now bring the two together – “holy indifference” – and I think the most likely impression is the phrase represents an oxymoron. The terms are too dissimilar to be used in conjunction with one another.

We might be surprised to know that “holy indifference” is an attitude recommended by the Saints for hundreds of years. For example, Saint Francis de Sales (1567 – 1622) wrote a chapter entitled, “Holy Indifference Embraces All Things” in his book, Of the Love of God. In it he wrote:

We might be surprised to know that “holy indifference” is an attitude recommended by the Saints for hundreds of years. For example, Saint Francis de Sales (1567 – 1622) wrote a chapter entitled, “Holy Indifference Embraces All Things” in his book, Of the Love of God. In it he wrote:We should seek to practise such indifference with respect to all that concerns our natural life such as health or sickness, beauty or deformity, strength or weakness, honour, rank, and riches; so, also, in all fluctuations of the spiritual life, dryness, consolation, and the like.

In a later chapter of the same book, St Francis de Sales writes:

Unquestionably it is a most pious mental attitude to bless and thank God for all that His Providence may ordain; but if, while leaving God to will and do whatever He pleases in us, we, indifferent to all surroundings, could devote our whole heart and mind to His Boundless Goodness and Mercy, blessing them, not merely in their appointed results, but intrinsically, this would assuredly be a higher spiritual exercise.

Jesus encouraged his followers to be detached from this world and some isolated verses of scripture might lead us to the conclusion that our “holy indifference” is to be so radical as to almost be hostile towards the world. For example when Jesus says of the man who wished to bury his parents before following him, “No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God” (Lk 9:59-62). Is Jesus really telling us we need to adopt a hostile attitude towards the world in order to be “fit for the kingdom of God”?

I don’t think so.

Jesus taught us to love God and love neighbor, calling these the greatest two commandments (Mt 22:36-40). So right away we can see that we need to love our neighbor through concrete actions (i.e. Corporal Works of Mercy). This is not something we do in the abstract.

So for example, it’s the dead of winter and you’re leaving your office early to head home because the weather forecast is calling for snow and freezing temperatures. You put on your brand new winter coat (man, you really love this thing) and head outside towards your car. You’re getting ready to put your keys in the door when you see a homeless person walking by with a tattered blanket wrapped around their shoulders. It’s decision time. You really love your new coat (and that’s okay) but an attitude of “holy indifference” doesn’t love the coat more than the homeless person. You know you can get in your warm car, drive to your warm house, and take out last year’s winter coat, which is still in fine shape, and use that.

There is nothing wrong with having a new coat. Also, there is nothing wrong if you really enjoy it. But when an opportunity presents itself for us to fulfill our Savior’s command to love our neighbor, we can’t love the coat more than that. That’s having an attitude of “holy indifference”. It says, “This thing is nice, but it is nothing, absolutely nothing, compared to my Lord.”

Pope Innocent XII (1615-1700) wrote the following on “holy indifference”:

In the state of holy indifference, a soul no longer has voluntary and deliberate desires for its own interest, with the exception of those occasions on which it does not faithfully cooperate with the whole of its grace.

In the same state of holy indifference we wish nothing for ourselves, all for God. We do not wish that we be perfect and happy for self interest, but we wish all perfection and happiness only in so far as it pleases God to bring it about that we wish for these states by the impression of His grace.

In this state of holy indifference we no longer seek salvation as our own salvation, as our eternal liberation, as a reward of our merits, nor as the greatest of all our interests, but we wish it with our whole will as the glory and good pleasure of God, as the thing which He wishes, and which He wishes us to wish for His sake.

The bottom line is we can love our things so long as we don’t become so attached to them that we no longer have the strength to become detached when they begin to interfere with our eternal destiny. Everything and everyone must be subordinated to our pursuit of God. That’s “holy indifference” in contrast to the world’s indifference which would have left a homeless person without a coat.

Share this:

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to print (Opens in new window)

More

READ ALL POSTS BY CHRISTOPHER SMITH, OPFILED UNDER: THEOLOGY

About Christopher Smith, OP

Mr. Christopher Smith, OP was born and raised in Northern Michigan. After graduating high school, he joined the United States Navy and had the honor of serving his country for almost 21 years. He retired from active duty in March 2010 and now works as a cybersecurity consultant for the Department of Defense. Christopher, his wife, and their two children live near Baltimore, Maryland.

Christopher earned a BA degree in Philosophy and Religious Studies from Chaminade University in Honolulu, Hawaii in 2005 and a MA degree in Theology (AOC: Moral Theology) from St. Mary's Seminary and University in Baltimore, Maryland in 2010. In June 2007, he was received into the Dominican Order as a member of the Immaculate Conception Chapter of Third Order Dominicans located at the Dominican House of Studies in Washington D.C.

When he is not blogging, Christopher is involved in several ministries in his parish, including: RCIA catechist, adult formation leader, and parish council. He also conducts workshops on a variety of theological subjects. Some of Christopher’s favorite research topics include: apologetics, theodicy, just war theory, church/state relations, and public theology. He also enjoys digital photography, soccer, reading, and playing on his drum set.

In addition to writing for AC, you can find Christopher on his blog Christopher's Apologies. He also hangs out on Twitter, Facebook, Google+, and YouTube.

Subscribe to:

Comments (Atom)