2020/10/18

알라딘: 스님과 철학자 - 화엄경의 블랙홀, <법성게>의 우주와 삶을 논하다 윤구병,도법

스님과 철학자 - 화엄경의 블랙홀, <법성게>의 우주와 삶을 논하다

윤구병,도법 (지은이)레디앙2016-09-20

---

256쪽

---

책소개

지리산 실상사 도법 스님과 변산 공동체 농사짓는 철학자 윤구병 선생이 만났다. 불경을 한글로 풀어내기 위해서다. 이들 ‘스님과 철학자’는 11명의 제자들과 함께 이 일을 시작했다. 그 첫 번째 텍스트가 <법성게>다.

<법성게>는 의상이 중국에 있을 동안 지은 책으로 당시 중국 불교계에서 높은 평가를 받았다. 내용의 완성도와 함께 인도 불교, 중국 불교가 판을 치는 현재 상황에서 ‘한국 불교’의 핵심을 잡고 공부를 해야 할 필요가 있다는 판단도 첫 텍스트로 <법성게>를 선택하는 데 영향을 줬다.

이 책의 내용은 <법성게> 풀이만 있는 것이 아니다.

한국 불교의 문제, 깨달음의 신비화에 대한 비판, 우리말 풀이의 의미, 현대물리학과 불교 정신의 관계, 기독교와 불교 세계관의 차이 등 다양한 주제를 놓고 진행된 활발한 논의 내용도 포함됐다.

너와 나, 우주가 다르지 않다는 동체대비의 깨달음은, 바로 존재에 대한 앎과 직결된 것이고, 앎은 함(실천)과 연결되지 않으면 의미가 없다고 이 책은 주장하고 있다. <법성게>에서 나타난 불교의 세계관과 실천론은 주장과 당위가 아니라 여실지견하면 드러나는 ‘실상’이라는 것이 이 책의 전달하고자 하는 핵심 메시지다.

----

목차

들어가며 : 도법, 윤구병에게 삼배를 올리다 / 이광이

책을 내며 : 놀라운 인연이 낳은 돌덩이와 금덩이 / 도법 스님

본문

1장. 절집 생활 45년, 참 열심히 했는데

2장. 스님, 깨달으셨어요?

3장. 깨달음을 신비화하지 말라

4장. 김대중의 빨강은 본래 있던 것인가?

5장, 10의 52승, 갠지스강 모래는, 하나!

6장, 깨달음이 따로 없다는 것을 깨달음

7장. 산은 산이고 물은 물이다? 아직 멀었어!

8장. 빛을 돌이켜 거꾸로 비춘다

9장. “너는 나다. 이게 실상인 것이여.”

나가며 : 깨달은 자

법성게 풀이

노래하네, 그대의 삶을 : 도법 스님

마음결 읊음 : 윤구병

세상을 노래하다 : 백승권

불한당과 당원들

----

책속에서

“당구공이 두 개 있어요. 두 개가 붙어있을 때 ‘떡이 됐다’고 하죠. 어디서 둘이 맞닿고 있나요? 맞닿은 곳이 면인가요, 점인가요? 점이죠? 그렇다고 둘이 붙어 있지는 않잖아요? 딱 붙어 있으면 하나죠. 그러면 ‘떡이 된’ 두 개의 당구공은 하나일까요? 그 점은 빨간 당구공에 속하는가요, 하얀 당구공에 속하는 건가요?”

“둘 다죠.”

“둘 다라는 말은 무슨 말이죠? 여기도 속해 있고 저기도 속해 있다? 그 점은 빨갱이의 것이기도 하고, 하양이의 것이기도 하고, 빨갱이의 것이 아니기도 하고, 하양이의 것이 아니기도 하다? …… 이건 굉장히 어려운 문제입니다. 그리스 사람들은 이걸 ‘아페이론(?πειρον)’이라고 했어요. 규정할 수 없는 것, 무한한 것이라고요. 지금 제일 골치 아픈 게 물리학에서는 카오스 이론입니다.”

*

“불교는 깨달음을 추구하는 종교가 아니라, 깨달음을 실천하는 가르침이라고 봐야 합니다. 보살도 깨달음을 추구하는 사람이 아니라, 깨달음을 실천하는 사람이라야 하죠.”

*

“나는 지금까지 삶을 고민하면 살았지, 경전 공부하면서 살아 온 것이 아닙니다. 삶의 실상을 알면 인생살이도 죽음도 두렵지 않게 됩니다.” 접기

----

저자 및 역자소개

1943년 전라남도 함평에서 태어났다. 1972년 서울대학교 대학원 철학과를 졸업하고 〈뿌리깊은나무〉초대 편집장을 지냈다. 1981년 충북대 철학과 교수가 되었고 1989년 ‘한국철학사상연구회’를 만들어 공동대표를 맡았다. 1983년 이오덕 선생의 권유로 대학교수로는 처음으로 ‘한국글쓰기연구회(지금 한국글쓰기교육연구회)’ 회원이 되었다. 1988년 어린이에게 줄 좋은 책을 출판하려고 ‘보리기획(지금 보리출판사)’을 만들었다. 1995년 변산(전북 부안군)에 자리를 잡아 변산공동체학교를 꾸리고, 1996년 대학교수를 그만두고서 농사꾼으로 살기 시작했다. 2016년 ‘우리말글살리는겨레모임’에서 ‘우리 말글 으뜸 지킴이’로 뽑혔다. 쓴 책으로 《잡초는 없다》《실험 학교 이야기》《철학을 다시 쓴다》《내 생애 첫 우리말》《꽃들은 검은 꿈을 꾼다》《특별 기고》 들이 있다. 〈달팽이 과학동화〉〈개똥이 그림책〉을 비롯해 ‘세밀화 도감’을 기획하고 펴내 어린이책의 새 지평을 열었으며, 남녘과 북녘의 학생들이 함께 보는 《보리 국어사전》을 기획하고 감수했다. 접기

최근작 : <[빅북] 보리 빅북 2 세트 - 전6권>,<[빅북] 우리끼리 가자>,<꿈꾸는 형이상학> … 총 125종 (모두보기)

----

도법 (지은이)

1949년 제주에서 태어나, 17세가 되던 해 자의 반 타의 반으로 출가했다. 66년 금산사에서 출가하여 69년 해인사 강원을 거치고, 이후 13년 동안 봉암사와 송광사 등 제방선원에서 선수행을 했다. 87년엔 금산사 부주지를 맡았고, 90년엔 청정불교운동을 이끈 개혁승가 결사체 선우도량을 만들었다. 95년부터 실상사 주지를 맡아 인간화 생명살림의 길을 열어가기 위해 98년 실상사 소유의 땅 3만 평을 내놓고 귀농전문학교를 설립했다. 1998년 말 한국 불교를 대표하는 조계종이 기존의 총무원과 정화개혁회의로 나뉘어 다툴 때 총무원장 권한대행으로 분규를 마무리짓고 미련없이 실상사로 내려갔다. 99년엔 인드라망생명공동체를 창립하면서 귀농운동 차원을 넘어 생활협동조합?대안교육?생명평화운동 등으로 활동영역을 넓혀갔다. 2004년 실상사 주지 소임을 내려놓은 후, 생명평화 탁발순례의 길을 떠났다. 이후 5년 동안 3만 리를 걸으며 8만 명의 사람을 만나 생명평화의 가치를 전했다. 2010년부터 대한불교조계종 화쟁위원회 위원장, 자성과 쇄신 결사 추진본부 본부장 등 종단 소임을 맡아 다툼없고 평화로운 사회로 가는 길을 내다 2018년 실상사로 내려와 다시 실상사 사부대중공동체, 마을공동체를 일구고 있다. 현재 지리산 실상사 회주이자 인드라망생명공동체 상임대표로 있다.

저서로는 《화엄경과 생명의 질서》 《길 그리고 길》 《화엄의 길, 생명의 길》 《그물코 인생 그물코 사랑》 《내가 본 부처》 《망설일 것 없네 당장 부처로 살게나》 《부처를 만나면 부처를 죽여라》 《지금 당장》 등이 있다. 접기

최근작 : <붓다, 중도로 살다>,<붓다로 살자>,<스님과 철학자> … 총 23종 (모두보기)

----

출판사 제공 책소개

신을 향한 테레사 수녀님의 마음이 바로 구하는 마음입니다. 불교인들도 수녀님처럼 부처를 찾고 깨달음을 구하는 마음에 붙들려 있습니다. 깨달음에는 뭔가 특별한 것이 있다고 생각하고, 거기에 인생을 걸죠. 나도 그랬어요. 해도 해도 특별하다고 생각했던 깨달음이 안 이뤄졌어요. 그러니까 모두 평생 갈망 속에 허덕이고, 일생을 구하는 마음으로 헐떡이는 겁니다. 그러기 때문에 선사들이 쉬어라, 쉬어라, 망상을 내려놔라 하는 것이죠.

불교가 뭐냐? 부처가 되는 게 아닙니다. 부처로 사는 겁니다! 왜 그런가. 사람이 부처니까요. 그럼 부처로 사는 게 구체적으로 뭐냐? 부처로 사는 것의 사회적 실천이 바로 ‘화쟁 순례’라고 본 겁니다. 그동안 우리는 부처가 되려고 한없이 돌아왔는데, 이제 돌아가지 말고 질러가자, 질러가는 불교를 하자, 이것이 바로 ‘붓다로 살자’ 불교입니다. - <본문 중에서>

***

[주요 내용]

지리산 실상사 도법 스님과 변산 공동체 농사짓는 철학자 윤구병 선생이 만났다. 불경을 한글로 풀어내기 위해서다. 이들 ‘스님과 철학자’는 11명의 제자들과 함께 이 일을 시작했다. 모임의 이름은 ‘불한당’(불경을 한글로 풀어내는 모임). 불한당 당원들은 불교를 많이 아는 사람들과 전혀 모르는 사람들이 섞여 있었고, 교수와 신문 기자 출신 논술 강사, 요리 전문가와 백수 등 다양했다. 첫 번째 텍스트는 <법성게>.

매달 2회, 6개월 동안 전원 출석의 열기 속에서 <법성게>를 풀면서, 이들이 공부한 내용이 『스님과 철학자』에 육성으로 그대로 실려 있다. 그런데 도법 스님과 농부 철학자 윤구병은 <법성게> 공부 모임 훨씬 이전에 만난 적이 있다. 10년 전 첫 만남 장면이다.

갑자기 스님보고 삼배를 하라니. 촌장은 재워 주는 대가로 삼배를 받겠다는 것이다. 양측이 합장 반배하고 인사를 나누면 될 일을, 촌장이 급소를 찌르고 들어온다. 더구나 양측 사람들이 지켜보고 있는 와중 아닌가. 난감한 일이다. 스님이 답한다.

“내가 왜 삼배를 해야 하지요?”

“스님, 법당에 들어가서 돌덩이나 쇳덩이한테 삼배를 하지요?”

“…….”

“그런데 내가 여기 주인이고 스님은 객입니다. 보아하니 나이도 내가 많고 그런데, 형한테 삼배하는 것이 잘못입니까?”

갈수록 빨려 들어간다. 삼배를 할 수도 없고, 안할 수도 없다. 바둑을 둘 데가 없다. - 본문 중에서

스님과 철학자는 그때나 지금이나 불꽃 튀는 팽팽한 논쟁으로, 해학이 넘치는 유쾌한 방담으로, 우주와 나라는 존재의 심연에 대한 깊은 철학 이야기로, 거침없이 공부 시간을 보냈고, ‘무지한’ 학생들은 철없는 질문을 마구 던져 댔다. “스님, 깨달으셨습니까?”, “깨달은 경지에 들어서면 맞아도 안 아픈가요?”, “스님은 고기를 먹으면 안 되나요?” 등등.

<법성게>라는 한국 불교의 ‘불후의 명작’을 놓고 이야기를 나눴지만, 그 내용은 <법성게> 풀이를 넘어서 존재와 실상에 대한 깊고 통찰적인 이야기들로 풍부하게 채워졌다. 때론 고대 그리스 철학의 존재론도 등장하고, 현대 물리학의 우주론과 양자역학도 상 위에 올려졌다. 그런데 왜 <법성게>일까?

*

『화엄경』은 부처님의 깨달음 세상을 표현한 장엄하고 화려하고 방대한 경전이다. 하지만 이 경전은 부처님이 듣는 사람 귀를 생각지 않고, 깨달음의 세계 그대로를 온전히 설한 경전이라서 매우 어렵기로도 유명하다. 부처님 제자 가운데 지혜 제일로 불리는 사리불도, 신통 제일로 불리는 목련존자도 부처님이 『화엄경』을 설하는 자리에서는 도무지 알아듣지를 못해 귀머거리가 되고 벙어리가 됐다는 이야기가 전해질 정도다.

그런데 방대한 『화엄경』 80권을(60권 본과 40권 본도 있다) 한자 210자로 압축한 초고밀도 시(偈頌)가 있다. 신라 시대 고승 의상 대사가 쓴 <법성게>다. 의상은 원효와 함께 당나라 유학길에 오른 스님이다. 원효의 유명한 ‘해골에 담긴 물’ 이야기는 이 과정에서 나온 것이다. 유학파 의상은 국제무대에서 인정받는 학승이 됐고 신라 화엄종의 개조가 됐다. 국내파 원효는 각종 저술과 거침없는 행동을 통해 한국 불교를 대표하는 스님으로 남아 있다.

<법성게>는 의상이 중국에 있을 동안 지은 책으로 당시 중국 불교계에서 높은 평가를 받았다. 내용의 완성도와 함께 인도 불교, 중국 불교가 판을 치는 현재 상황에서 ‘한국 불교’의 핵심을 잡고 공부를 해야 할 필요가 있다는 판단도 불한당이 첫 텍스트로 <법성게>를 선택하는 데 영향을 줬다.

화엄 사상은 “먼지 한 톨이 모든 우주를 머금고 있다”(一微塵中含十方)는 <법성게> 표현처럼 우주 만물이 서로 끊임없이 연관되어 있으며(연기론), 각각의 존재는 불성이 드러난 것이라고 말한다.(성기설) 또 “하나가 일체요, 일체가 곧 하나”(日卽一切多卽一)여서 우주 만물이 서로 원융(圓融)하여 무한하고 끝없는 조화를 이룬다는 세계관이다.(法性圓融無二相. 법성게 첫 줄)

스님과 철학자는 법성게 첫 구절인 ‘법성원융무이상’의 풀이부터 부딪쳤다. 학생들도 저마다 알든 모르든 한 목소리를 보탰다. ‘法性’을 ‘마음결’로 풀어야 한다는 철학자, 지금 여기에 있는 나라는 ‘존재’라고 주장하는 스님, 우주 또는 진리라고 풀어야 한다는 의견들이 난무하면서 공부 모임은 뜨겁게 달궈졌다. 결국 하나로 모아지지 않아서, 세 송이의 꽃으로 번역본은 피어났다.

*

이 책의 내용은 <법성게> 풀이만 있는 것이 아니다. 한국 불교의 문제, 깨달음의 신비화에 대한 비판, 우리말 풀이의 의미, 현대물리학과 불교 정신의 관계, 기독교와 불교 세계관의 차이 등 다양한 주제를 놓고 진행된 활발한 논의 내용도 포함됐다.

도법 스님은 부처님의 모든 설법은 지금 여기서 증명되고 확인되는 것이어야 한다며 이렇게 말한다.

“눈앞에 직면한 곳에서 설명이 되고 해결되어야 하는데, 직면한 사실 가지고 안 풀리니까 계속 뭘 찾아서 다니게 되죠. 그러다 결국 패가망신하는 인생이 생기는 겁니다. 거기에 인생을 걸고 히말라야다, 미얀마다, 선방이다, 네팔이다, 심산유곡을 찾아갑니다. 과연 이런 게 불교냐? 이게 도 닦는 것이냐? 이런 근본적인 문제 제기를 하지 않을 수 없게 됩니다. 아니 오히려 더 과감하게 문제로서 제기돼야 합니다.”

윤구병 선생은 ‘쉬운 우리말 쓰기’ 단지 우리말 사랑에 그치지 않고, 정치적으로도 왜 중요한지에 대해서 강조한다.

“우리의 옛말들을 찾아내고 되살려 내게 되면 옛날 우리나라 사람들이 무슨 생각을 어떻게 했는지, 어떤 걸 보고 무얼 느꼈는지 알 수 있어요. 그런 우리말을 되찾아서 세 살짜리 꼬마도 까막눈 시골 어르신도 알아듣는 말로 우리가 이야기를 주고받을 수 있다면, 그제야 비로소 민주 세상이 왔다고 말할 수 있을 겁니다.”

『스님과 철학자』는 ‘나와 네가 다르지 않고’, 내가 자연과 우주와 분리되지 않았으며, 바로 이런 연기적 세계관을 알고 실천하면 그 사람이 바로 부처라고 주장한다. 그렇지 않고 부처가 심신산골이나, 히말라야 산 속이나, 미얀마 같은 곳에 있어서 높고 깊은 깨달음을 통해서만 도달할 수 있는 것이 아니라는 것을 지속적으로 강조하고 있다. 기독교와 불교, 그리스 철학과 고대 인도의 세계관도 함께 논의된 주제 가운데 하나였다.

“인간의 원리와 원칙에 따르면, 또 사람의 두뇌로 생각하면 우주를 하나로 봐야 풀리는 지점들이 있어요. 그래서 무한히 크기는 하지만 우주는 하나다, 우주 지배 궁극적 힘은 하나님만 가지고 이어야 한다, 이게 기독교적 세계관입니다.

불교는 그게 아니에요. 일체개공(一切皆空)이다, 무(無)다, 공(空)이다, 이렇게 무로부터 출발하는 거죠. 수학에서 원점은 0으로 놓습니다. 만일에 0을 원점에 놓게 된다면, 모든 게 무와 공으로 수렴될 수 있다는 생각이 가능합니다. 빅뱅이론도 하나의 점으로 수렴됐다가 나중에 확산된다는 이론으로 볼 수 있죠. 무를 중심으로 놓느냐, 유일신인 하나님를 중심으로 놓느냐에 따라 세계관이 아주 달라집니다.

나는 무를 중심으로 놓으면, 연기론이나 인드라망이 세계관이 있긴 하지만, 극한적인 자율성이 가능하게 된다고 봅니다. 그렇다면 불교를 종교로 봐야 되나, 구제해 줄 다른 신적인 주체가 없는데? 이렇게도 생각할 수 있지 않을까, 하는 생각이 문득 듭니다.”

너와 나, 우주가 다르지 않다는 동체대비의 깨달음은, 바로 존재에 대한 앎과 직결된 것이고, 앎은 함(실천)과 연결되지 않으면 의미가 없다고 이 책은 주장하고 있다. <법성게>에서 나타난 불교의 세계관과 실천론은 주장과 당위가 아니라 여실지견하면 드러나는 ‘실상’이라는 것이 이 책의 전달하고자 하는 핵심 메시지다. 접기

--

공감순

東西化通 구매

꼬뮨 2017-02-14 공감 (0) 댓글 (0)

Thanks to

[마이리뷰] 스님과 철학자 새창으로 보기

후후후후 자랑

yuna 2016-09-26 공감(0) 댓글(0)

----

Namgok Lee

1lt8fe SOcpothuohtbegcnr e2hSoseo0rer1t6nd

·

지난 번에 도법 스님으로부터 받은 ‘스님과 철학자’라는 책을 읽고 있다.

의상 대사의 법성게(法性偈)를 놓고 도법 스님과 윤구병 선생, 그리고 몇 몇 학인들이 같이 이야기한 내용이다.

재미도 있고, 난해하기도 하지만, 도법 스님의 해석에 많은 공감이 간다.

법성게의 일부다.

무명무상절일체 無名無相絶一切

증지소지비여경 證智所知非餘境

도덕경 첫 장에 나오는 구절이다.

도가도 비상도 道可道 非常道

명가명 비상명 名可名 非常名

무명천지지시 無名天地之始

유명만물지모 有名萬物之母

논어에 나오는 구절이다.

필야정명호 必也正名乎

이름(名)이 어디에서도 대단히 중요한 개념으로 나온다.

지금까지는 서로 다른 차원을 이야기하고, 누가 더 진리에 가까운가하는 것으로 더러 논쟁이 있기도 했지만, 나에게는 무언가 다른 것 같으면서도 본질적으로 같은 것을 다른 측면에서 보고 있다는 느낌으로 다가온다.

법성게나 도덕경이 본질에 대한 보다 형이상학적 접근이라면, 공자의 경우는 매우 현실참여적이다.

공자가 법성게나 도덕경의 이야기를 이해하지 못했으리라는 증거는 없다.

오히려 내가 보기에는 충분히 이해한 바탕에서, 현실로 나아갔다는 생각이 든다.

실제로 직접적인 표현은 아니더라도 그것을 이해하지 않으면, 할 수 없는 이야기들을 구체적으로 하고 있다.

따라서 우열(愚劣)을 논하기보다는 서로가 상보(相補)하는 면을 보는 것이 더 중요하다는 생각이 든다.

오늘 문득 책을 읽다가 든 생각이었다.

특히 요즘은 옛날의 화두 같은 이야기들을 과학의 발전에 따라 과학적이고 이성적으로 접근하는 것이 대단히 보편화된 시대다.

구체적인 인간의 자유와 행복을 위해 이런 고전들이 어떻게 현대에 살려질 수 있는지를 연구하고, 실천하는 것이 증요하다고 생각한다.

아마도 종교가 현대에 의미를 갖는 것은 이와 같은 고금합작(古今合作)의 길을 개척하는데서 찾아야할지 모르겠다.

Comments

선유

名은 소리 또는 언어를 지칭합니다

존재가 인간일 수 있는 제1언어이지요

금강경

약이색견아

이음성구아

시인행사도

불능견여래

를 아시리라 봅니다

이때의 음성이 名

색이 相입니다

(조금이라도 참고되었으면 좋겠습니다)

· Reply · 4 y

사람은 의외로 멋지다 성공회대 문화대학원의 김용호 교수가 쓴 [창조와 창발]

알라딘: 제3의 눈 - 시선의 변화와 문명의 대전환 김용호 2011

제3의 눈 - 시선의 변화와 문명의 대전환

김용호 (지은이)돌베개2011-11-07

376쪽

책소개

서양의 지식과 동양의 지혜를 하나의 체계로 결합한 새로운 문명론. 현재의 과학혁명을 ‘시선의 변화’, 나아가 ‘새로운 눈의 탄생’으로 이해한다. 여기서 말하는 ‘시선의 변화’란 ‘관점의 변화’와는 다른 것이다. 관점의 변화는 이론들 간의 차이, 혹은 입장의 차이를 낳는 데 그친다. 반면 시선의 변화는 세상을 보는 방식이 근본적으로 변화한다는 것을 의미한다.

과학사에서 말하는 패러다임 전환 이상의 변화다. 이 정도면 ‘세상을 바라보는 새로운 눈이 생겼다’고 해야 적절하다. 현재의 과학혁명을 새로운 눈의 탄생으로 이해한다는 것은 인류에게 아주 낯선 새 시선이 생겨났다는 것을 의미하며, 그 파급효과는 과학뿐 아니라 인류사 전체에 미칠 수 있다. 통상 현재 진행되는 과학혁명은 서구 근대의 고전과학이 현대과학으로 바뀌는 정도로 이해되어왔다. 그 정도면 패러다임의 전환이라고 할 수 있다.

그러나 시선의 변화로 이해한다면 다음과 같이 표현할 수 있다. 낡은 과학과 철학은 ‘두 눈’의 시선에 근거한 것이고, 새로운 과학과 철학은 저자가 ‘제3의 눈’이라고 부르는 아주 새로운 시선에서 생겨난 것이다. 제3의 눈은 새로운 의미를 보고 아는 지각체계이자 ‘온전’을 지향하는 앎의 체계면서, 이를 통해 새로운 질서를 창조해가는 운동이기도 하다.

---

목차

저자의 말 | 시선의 변화로 문명의 전환을 읽다

서문 | 제3 눈의 탄생

1부 사라지다

01 물체, 사라지다

자연 속 물체를 찾아서 | 사회 속 물질을 찾아서 | 물체의 소멸

02 정신, 없어지다

일반정신을 찾아서 | 특수정신을 찾아서 | 정신 없는 사회

03 나, 소멸하다

나의 발생 | 살아 있는 너 | 나-너의 교직 | 나 증후군 | 허무와 맹신

2부 드러나다

04 빔, 드러나다

빈 마당 | 빈 나 | 온전 마당 | 빈 자유

05 빔, 품어 펼치다

본다, 그래서 꿈꾼다 | 나타났다 사라짐 | 형태공명 | 품어 펼침

06 의미, 떠오르다

의식의 연원 | 물질의 연원 | 우주를 만드는 의미 | 의미로 지은 집

3부 흔들리다

07 요동, 퍼지다

혼돈의 가장자리 | 문명 전환의 구조

08 토대, 진동하다

그물 짜기 | 대립의 뿌리 | ‘아니다’가 가리킨 곳

09 문명, 흔들리다

여섯 번째 대멸종 | 문명과 생명의 충돌 | 살아남느냐 배우느냐

4부 온전하다

10 온전, 향하다

온전을 향한 운동 | 지류들의 합류 | 온전한 앎 | 제3의 눈을 뜨는 나비

꼬리 주 | 그림 목록 | 참고자료 | 찾아보기

---

책속에서

본다는 것은 대상을 변화시키는 행위다. 원숭이들도 보이지 않는 창문 저편에서 인간이 쳐다볼 때는 보통 때와 다른 행동을 취한다. 시선에는 에너지가 담겨 있다. 어떤 시선이냐에 따라 다른 에너지가 전달되고, 따라서 다른 반응을 일으킨다. ‘나’와 ‘대상’의 이분법적 구분은 두 눈 시선의 착시에 기초하고 있다. ‘너’와 구분된 ‘나’는 아인슈타인의 표현처럼 시각적 기만이다. ‘나’는 시지각의 기만에 따라 생겨난 것이다. ‘나’가 미혹된 것이라면 ‘너’도 미혹 접기

근대 서구인들은 세계인들에게 경쟁은 모든 존재에게 피할 수 없는 조건이며, 자아를 향상시키는 계기라고 가르쳤다. 그러나 경쟁은 이원적 거리감의 착시와 이원론의 환상으로부터 나온 것이다. 존재 불안은 대해 있음의 산물이다. 모든 존재를 ‘대해 있음’으로 규정한 서구 근대 문명은 구성원들의 불안과 스트레스를 먹고 발전했다. 이분법적 착시와 환상에서 생긴 ‘나’는 우리가 겪어온 질병의 근원이다. (97~98쪽) 접기

한국도 프랑스 같은 선진국처럼 소비사회가 되었다. 소비사회는 필요나 수요에 따라 소비하는 게 아니라 상징적 의미사슬을 따라 소비한다. 상징의 사슬이 물결치는 바다에서, 삶의 내재적 가치를 잃은 사람들이 새로운 상징이 풍겨내는 의미에 기꺼이 신용카드를 내민다. 사람들은 금방 지겨워지고 허무해지는 삶으로부터 도피하기 위해 소비한다. 그들을 위해 광고가 끊임없이 새로운 의미를 제시한다. ‘서구적 몸매와 얼굴’이라는 첨단의미를 추구하기 위해 한국은 성형수술 부문에서 세계 1위를 달린다. 사람들은 이들에 대해 ‘물질적 가치’만을 추구한다고 말하지만, 실상 이들은 실재하는 무슨 가치를 추구하는 것이 아니다. 그들은 가치조차 소멸한 허무의 껍질들을 핥고 버릴 뿐이다. 보드리야르의 표현처럼 이 시대에서는 소비야말로 진정한 허무주의자다. 한국은 이 문명이 배고픔을 진정시켜줄 수는 있으나 그 대가로 삶의 의미를 반납해야 한다는 사실을 아주 짧은 시간 안에 명쾌히 보여주었다.

(104~105쪽) 접기

그리스 시대부터 서구 철학은 있음의 본질과 그 원리를 탐구하는 데 집중했다. 서구 종교에서는 신도 하나의 인격체로서 인간 세상에 직접 개입하는 초월적 있음이었다. 모든 종교행위는 그런 ‘신의 존재를 믿느냐’를 확인하는 데서 출발했다. 그토록 있음에 집중했기에 20세기 들어 전면에 부상한 빔을 서구 사상의 전통에서 적절히 이해할 방도는 없었다. 서구인들이 있음의 소멸과 허무를 동일시한 것도 그것을 이해할 만한 전통이 없었기 때문이다. 세계 사상사에서 빔을 가장 적극적으로 탐색한 것은 수학에서 영(0)이라는 개념을 발명한 인도인들이다. 그중에서도 불교는 사상과 실천 모두에서 빔을 적극적으로 대면했다. 그 가르침은 빔이 주는 의미를 이해할 하나의 가능성을 제공한다.

한국의 절에서 예불 때마다 암송하는 『반야심경』(般若心經)에는 ‘색즉시공’(色卽是空)이라는 구절이 있다. 우리 논의의 맥락에서 번역하면 ‘사물은 곧 빔이다’ 혹은 ‘모든 사물은 비어 있다’는 뜻이다. 오늘날 제3의 눈이 발견한 것과 일치하는 내용이다. (134~135쪽) 접기

사람들은 오늘날을 ‘급변의 시대’라고는 생각하지만, 하늘의 뜻이 바뀌는 혁명과정이라고는 생각하지 못한다. 그러나 이제 많은 사람들이 그것을 알 수 있는 문명 간의 마지막 전쟁이 다가오고 있다. 다가오는 전쟁이 마지막인 이유는 그 결론이 분명하기 때문이다. 그 귀결은 둘 중 하나다. 새 문명이 1만 년 넘게 지구를 지배해온 구문명을 밀어내고 새로운 삶의 원리로 자리잡느냐, 아니면 인류를 포함한 지구생명체의 대부분이 몰살하느냐다. 문명이 성공적으로 전환하느냐, 아니면 인간이 멸종하느냐로 그 귀결이 분명히 갈린다. 우리는 우리 자신의 생명을 건 문명 전환의 과제를 대면하고 있다. (286쪽) 접기

---

추천글

이 책을 추천한 다른 분들 :

중앙일보

- 중앙일보(조인스닷컴) 2011년 11월 12일 '책꽂이'

저자 및 역자소개

김용호 (지은이)

저자파일

최고의 작품 투표

신간알림 신청

1957년 태어났다. 서울대 철학과를 졸업하고, 서강대 대학원 신문방송학과에서 대중 문화 연구로 석사와 언론학 박사 학위를 받았다. 문화방송 객원 연구원, 크리스천 아카데미 기획 연구원, (주)미디어밸리 조사연구팀장을 거쳐 성공회대학교 신문방송학과 교수를 지냈고, 지금은 같은 대학교 문화대학원 교수이자 원장으로 재직 중이다. 문화 비평서 『와우 : 김용호의 영상 화두』와 『문화 폭발과 문화 전략』 『몸으로 생각한다』 등은 1990년대 말에 신선함으로 큰 화제가 되었다. 서구의 문화 이론, 물리학 등 과학 분야의 연구 성과, 그리고 ... 더보기

최근작 : <창조와 창발>,<제3의 눈>,<신화, 전사를 만들다> … 총 10종 (모두보기)

---

출판사 제공 책소개

현대 문명 패러다임의 전환을 ‘시선의 변화’로 살펴보는 통섭학적 고찰

오늘날 우리는 시선의 거대한 변화를 경험하고 있다. 20세기 초부터 시작된 과학혁명은 낡은 시선이 전적으로 새로운 시선으로 대체되는 과정이다. 이 책은 현재의 과학혁명을 ‘시선의 변화’, 나아가 ‘새로운 눈의 탄생’으로 이해한다. 여기서 말하는 ‘시선의 변화’란 ‘관점의 변화’와는 다른 것이다. 관점의 변화는 이론들 간의 차이, 혹은 입장의 차이를 낳는 데 그친다. 반면 시선의 변화는 세상을 보는 방식이 근본적으로 변화한다는 것을 의미한다. 과학사에서 말하는 패러다임 전환 이상의 변화다. 이 정도면 ‘세상을 바라보는 새로운 눈이 생겼다’고 해야 적절하다. 현재의 과학혁명을 새로운 눈의 탄생으로 이해한다는 것은 인류에게 아주 낯선 새 시선이 생겨났다는 것을 의미하며, 그 파급효과는 과학뿐 아니라 인류사 전체에 미칠 수 있다. 통상 현재 진행되는 과학혁명은 서구 근대의 고전과학이 현대과학으로 바뀌는 정도로 이해되어왔다. 그 정도면 패러다임의 전환이라고 할 수 있다. 그러나 시선의 변화로 이해한다면 다음과 같이 표현할 수 있다. 낡은 과학과 철학은 ‘두 눈’의 시선에 근거한 것이고, 새로운 과학과 철학은 필자가 ‘제3의 눈’이라고 부르는 아주 새로운 시선에서 생겨난 것이다. - 저자의 말 중에서

서구의 지식과 동양의 지혜를 결합한 과학철학적 논의이자 새로운 문명론

인류 문명의 전환이라는 거대 담론을 ‘시선의 변화’라는 키워드로 고찰한 독특한 문명론이 출간되었다. 『제3의 눈-시선의 변화와 문명의 대전환』은 성공회대에서 학생들을 가르치고 있는 김용호 교수가 20여 년간 화두로 삼아온 서양의 지식과 동양의 지혜를 하나의 체계로 결합하려는 시도에서 나온 결과물이다.

저자는 1만여 년 전 농경과 목축이 시작되면서 지구상에 최초로 등장한 인간의 문명을 ‘두 눈 문명’으로, 20세기 초부터 등장한 ‘있음’ 너머의 세계를 보는 눈을 ‘제3의 눈’으로 명명하면서 현재 지구와 인류가 거대한 문명 전환기에 놓여 있다고 진단한다. 저자에 따르면 우리는 아는 만큼 보고, 본 만큼 산다. 우리가 보고 이해한 의미는 다시 우리의 삶으로 펼쳐진다. 그것이 문명 형성의 가장 기초적인 원리다. 새로운 시선이 생긴다는 것은 새로운 의미를 보고 이해한다는 뜻이며, 새 의미에 따르는 새로운 삶의 방식을 펼쳐낸다는 뜻이다. 문명은 의미에 기초해 생성되며 의미는 시선에 의해 생성되기에 어떤 시선을 갖느냐는 어떤 세계를 사느냐의 문제이자 어떤 문명을 사느냐의 문제가 된다.

저자는 이러한 논의를 구체화하기 위해 다양한 학문 분야의 이론들을 거론한다. 물리학을 비롯한 자연과학의 여러 이론들로부터 언어학, 철학 등의 인문사회과학 이론들, 나아가 종교나 신화, 동화도 중요한 전거로 활용하고 있다. 요즘 표현으로 하면 ‘크로스오버학’이라 할 만하다. 이 책에서 다양한 분야의 이론들을 논하는 이유는 새로운 시선의 광범위한 파급력을 보여주기 위함이며, 이를 통해 새로운 시선이 분과와 분야의 벽을 투과하여 퍼진 하나의 거대한 눈으로부터 파생된 것이고, 그 눈이 바로 새로운 시대의 눈이자 새로운 문명을 만들어갈 눈이라는 점을 드러내고자 함이다. 따라서 핵심은 여러 이론과 철학들을 관통하는 경향성에 있다. 그것이 바로 저자가 ‘제3의 눈’이라고 명명한 새 시대의 눈이기 때문이다.

제3의 눈이란 무엇인가

‘내면의 눈’으로 간주된 제3의 눈(third eye)은 물리적 시각체계를 넘어선 ‘눈에 보이지 않는 세계’를 보는 눈을 가리킨다. 이 눈은 사람의 마음도 보고, 먼 데서 일어나는 사건이나 과거와 미래의 사건들까지도 본다. 20세기 초부터 두 눈으로 볼 수 없는 것을 보는 사람들이 생겨났다. 처음에 이들은 소수였고 산발적으로 나타났다. 그런데 20세기 후반부터는 이런 이상한 눈을 가진 사람들이 다수 출현할 뿐 아니라 상호 결합하는 양상까지 보인다. 이들은 지구라는 거대 몸체 속에서 작동하는 신진대사 체계도 보고, 태양과 지구 사이의 빈 공간이 휘어 있다는 것도 본다. 눈으로 사물을 보는 것도 잠자며 꿈꾸는 것과 같다고 하는 사람이 있는가 하면, 우리 세계의 든든한 기둥인 시간과 공간이 환상이라고 말하는 사람들도 많다. 이전 같으면 정신병원에 수감될 만한 주장들인데, 그렇게 하지 못하는 이유는 이들이 유명한 과학자들이기 때문이다. 이 신기한 눈을 가진 사람들이 목격하고 주장하는 바의 공통점은 두 눈에 보이는 ‘있음’들과 그 질서는 사물의 실상이 아니라는 것이다. 있음의 세계 배후에 뭔가가 있고, 그것이 두 눈에 보이는 세계의 감추어진 연원이라는 것이다. 그들은 ‘없음’을 보면서, 없음이 있음의 뿌리라고 생각한다. 20세기 들어 인류에게 나타난 새로운 눈, 그것이 바로 ‘제3의 눈’이다. 제3의 눈은 과학혁명을 일으킨 시선이면서 동시에 인류 문명의 대전환을 일으키고 있다. 과학과 문명의 두 가지 수준에서 진행되는 혁명은 서로 공명하면서 서로를 증폭시킨다. 제3의 눈은 새로운 의미를 보고 아는 지각체계이자 ‘온전’을 지향하는 앎의 체계면서, 이를 통해 새로운 질서를 창조해가는 운동이기도 하다.

시선의 변화와 그것이 가져온 새 문명의 토대

진화의 역사상 영장류의 시선은 세 번의 큰 도약을 통해 완성되었다. 5만 5,000년 전 원숭이 조상 카르폴레스테스의 눈은 얼굴 옆면에 위치해 있었다. 이 눈은 몸의 뒤쪽까지 볼 정도로 넓은 지역을 감시하여 포식자들을 피하는 데는 유리하지만 거리 감각이 없는 2차원적 ‘평면시’(平面視)였다. 이후 500만 년이 흐르자 원숭이 조상의 눈 위치에 변화가 생겼다. 두 눈이 얼굴 앞면으로 모아진 이 원숭이 조상의 이름은 쇼쇼니우스로, 눈이 감지하는 전체 시계(視界)는 좁아진 반면 거리와 입체 감각이 두드러지게 진화한 ‘입체시’(立體視)를 갖게 되었다. 이로부터 세상은 존재감을 갖는 ‘있음’들로 이루어지게 되었다. 3,300만 년 전 지구에 한랭화가 불어 닥쳤을 때 등장한 카토피테쿠스라는 원숭이는 줄어든 먹이를 더 잘 찾기 위해 빛을 느끼는 시세포 수를 늘린다. 이에 따라 ‘중심와’(中心窩)와 안구 방이 만들어지면서 영장류의 시선은 비로소 안정된 영상을 얻게 되었다.

그들의 시선을 물려받은 인간은 세상을 있음과 없음, 확실성과 불확실성, 나와 너(주체와 객체), 물체와 정신 등 모든 것을 이분법적으로 보기 시작했다. 이에 기초한 서구 철학은 데카르트에 의해 완성된 이래 인간의 의식체계 전반을 강고하게 지배해왔다. 이로써 자연에 대한 무분별한 약탈과 제국주의적 침탈, 물질만능주의 등이 정당화되었다. 그러나 뜻밖에도 데이비드 봄을 비롯한 여러 물리학자들과 소쉬르의 전통을 이어받은 기호학자들에 의해 그 믿음은 뿌리째 흔들리게 되었다. 뿐만 아니라 아인슈타인, 하이젠베르크 등의 걸출한 과학자들의 놀랄 만한 발견이 이어지면서 ‘나’라는 존재의 실체가 없음이 드러났다.

그런데 아이러니하게도 서구의 이러한 자각은 2,500년을 이어온 동양의 불교철학과 맥이 닿아 있다. 무아(無我), 빔[空], 무상(無常) 등으로 대표되는 불교의 가르침은 20세기 들어 서구의 과학이 도달한 결론을 이미 오래전에 꿰뚫어보고 있었던 것이다. 물리학과 동양사상, 과학과 종교, 새로운 과학과 불교와의 만남은 지식과 지혜가 조화를 이루어 온전한 앎의 체계를 세우려는 거대한 문명 조류의 표면적 양상이었다. 우리의 앎이 우리의 세계를 창조해왔다는 전제에서 보면, 고삐 풀린 지식을 지혜의 고삐로 다시 움켜쥐는 일은 매우 자연스러울 뿐 아니라 문명의 흐름을 바른 방향으로 돌리기 위한 가장 근본적인 실천이 된다. 그 실천을 통해 지식 영역에서 출발한 제3의 눈은 지혜의 시선과 공명의 장을 이루며 온전한 앎을 펼쳐내는 샘이 될 수 있다. 그때에야 비로소 새로운 문명의 토대는 완성된다.

특수성과 보편성의 결합으로 진정한 창조적 역량을 발휘해야 할 때

이러한 거대 담론이 우리에게 주는 궁극적 메시지는 무엇일까. 21세기는 이전 시대와는 확연히 다른 패러다임을 요한다. 지구는 전 세계 곳곳에서 이상기후라는 신호로 끊임없이 인간에게 경종을 울리고 있다. 인류의 문명은 처음으로 인간의 생존 가능성 자체가 의문시되는 국면에 돌입했다. ‘살아남느냐 멸종하느냐’, 인류는 지금 절박한 선택의 기로에 서 있다. 제3의 눈이 전하는 메시지는 ‘모든 것이 연결되어 있다’는 것을 투명하게 알고, 그 앎에 기초하여 지구적 책임을 자각하라는 말로 요약할 수 있다. 우리는 지구 생명의 위기와 더불어 인류의 집단적 향상이라는 드문 기회 앞에 섰다. 이는 분명 이 시대를 사는 사람들 개개인과 인류 전체를 위한 각성의 계기이며 동시에 수준 높은 새 문명을 창조할 수 있는 벅찬 기회이기도 하다. 저자의 지적대로 지난 100여 년 동안 한국인들이 세상을 바라보는 관점은 상당 부분 서구화되었다. 관점의 서구화는 과거의 지식 패러다임에서는 불가피한 과정이었다. 그러나 이제는 이러한 편향성을 극복하고 서구 문화의 강점과 약점, 그 특수성과 보편성을 평정하게 바라보고 한국 문화에 대해서도 동일한 눈으로 바라보아야 할 때가 되었다. 그 평정한 시선이 있어야 오랜 세월 중국에 기대온 관성으로부터 자유롭고, 또 미국에 기대온 새로운 관성으로부터도 자유로울 수 있다. 바로 그 자유로움 속에서야 진정한 창조적 역량이 발동한다. 하여 저자는 다음과 같은 희망의 메시지를 전한다.

“자기 안에 있는 특수성과 보편성을 결합해낼 때 한국 문화가 새로운 문명의 창조에 기여할 바는 적지 않을 것이다.”

접기

알라딘: 몸으로 생각한다 김용호 1997

몸으로 생각한다

김용호 (지은이)민음사1997-08-20

- 품절 확인일 : 2017-03-15

새상품 eBook 중고상품 (21)

판매알림 신청 출간알림 신청 1,100원

328쪽148*210mm (A5)426gISBN : 9788937423673

저자 및 역자소개

김용호 (지은이)

1957년 태어났다. 서울대 철학과를 졸업하고, 서강대 대학원 신문방송학과에서 대중 문화 연구로 석사와 언론학 박사 학위를 받았다. 문화방송 객원 연구원, 크리스천 아카데미 기획 연구원, (주)미디어밸리 조사연구팀장을 거쳐 성공회대학교 신문방송학과 교수를 지냈고, 지금은 같은 대학교 문화대학원 교수이자 원장으로 재직 중이다. 문화 비평서 『와우 : 김용호의 영상 화두』와 『문화 폭발과 문화 전략』 『몸으로 생각한다』 등은 1990년대 말에 신선함으로 큰 화제가 되었다. 서구의 문화 이론, 물리학 등 과학 분야의 연구 성과, 그리고 ... 더보기

최근작 : <창조와 창발>,<제3의 눈>,<신화, 전사를 만들다> … 총 10종 (모두보기)

마이리뷰

새로운 파라다임, '몸생각' 새창으로 보기

고정관념을 바꾸는 것은 대단히 어렵다. 고정관념은 과거 생각에서 비롯된 관성(慣性)을 타고 있어서 이 관성을 벗어나기가 쉬운 일이 아니기 때문이다. 어떤 중소기업체의 사장은 '30퍼센트의 생산성 증가보다 더 어려웠던 일이 최초 1퍼센트의 생산성 증가를 가져오기 위한 관성의 변화였다'고 고백하기도 했다. 여기서 소개하는 김용호의 '몸으로 생각한다'는 우리의 고정관념과 생각의 관성에 도전하는 책이다. 저자인 김용호는 서울대학교에서 철학을 공부하고 서강대학교에서 언론학을 공부한 언론학 박사이며 요즘은 미디어 밸리라는 회사의 조사연구팀장을 맡아 한국판 '실리콘 밸리'를 만드는 일을 하고 있다.

이 책은 '몸', '커뮤니케이션', '정치' 3부로 구성되어 있다.

저자는 우리 '몸'에는 생명체가 지구상에 생긴 이래 몸 내외의 환경과 커뮤니케이션한 정보 창고가 있다고 주장한다. 즉, 몸에는 불을 처음 발견했을 때의 환희, 맹수와 싸우거나 호숫가에서 즐겁게 살던 기억이 들어있으며 이렇게 축적된 정보는 현재의 몸이 살면서 얻는 정보들과 결합하면서 끊임없이 새로운 몸사고를 만들어낸다는 것이다. 그래서 몸의 의식은 정신의 의식보다 훨씬 풍부한 정보 창고를 형성한다.

몸의 생각은 정신의 생각이 대상과 집요하게 거리를 두려하는 것과는 달리 원초적으로 거리를 없애려고 하는 경향이 있으며 몸끼리 닿지 않으면 작동하지 않는다. 따라서 몸은 현재에 집중하려는 경향이 강하다고 주장한다.

또 저자는 기독교에 대해서도 흥미있는 코멘트를 한다. '성서의 글자가 지배하면서 영성 대신 지식이 신앙의 기초로 자라잡았다. 사람들은 신을 느끼거나 전율하기 이전에 신을 알아야 했다. 아는 자와 모르는 자가 목회자와 신도로 구분되었다.'는 것이다.

또 커뮤니케이션에 대해서는 과거에는 거리가 커뮤니케이션을 제한했지만 이제는 커뮤니케이션이 거리를 바꾼다고 주장한다. 커뮤니케이션이 활발해지면 멀리 떨어진 땅도 가까이 와서 붙는다는 것이다. 이런 관점에서 보면 저자에게는 통일도 이미 진행 중인 사건이다. 통일이 단순히 국가 간의 통합 만을 의미하는 것이 아니라면 북한의 상품이 남한의 거리에 진열되어 있고 제3국을 통해서 남한 사람과 북한 사람들이 빈번히 만나고 있다는 사실은 통일이 이미 진행 중인 사건임을 의미한다는 것이다.

우리의 상식을 때리는 저자의 발언은 이렇게 끝이 없다. 흥미있는 것은 저자의 이런 주장들은 모두 영화라는 텍스트 상에서 이루어진다는 점이다. 그래서 끝까지 독자의 관심을 잃지 않는 것도 이 책이 갖는 장점이라 할 것이다.

저자는 이전에 '몸으로 생각한다'의 전편 격에 속하는 '와우'(박영률 출판사 刊)라는 책을 펴냈는데 이 책을 먼저 읽어보는 것도 저자의 생각을 이해하는 데 유익할 것이다.

- 접기

사과나무 2003-10-13 공감(2) 댓글(0)

Thanks to

공감

창조성은 천재성과 관계없다! : 김용호 (지은이) 창조와 창발 - 한반도 르네상스를 위한 마음 혁명

저자는 “창조성은 서양의 어떤 위대한 인물들, 세계적인 위인들에게만 있는 희귀자원이 아니다”고 전제한 뒤 “창조성은 일상을 사는 우리 모두에게 내재되어 진동하고 있다는 것, 즉 창조성은 아주 보편적인 힘이라는 것이 이 책의 가장 중요한 입장”이라고 강조한다. 그동안 사람들이 창조성을 천재, 똑똑함, 유능함으로 이해했고, 모차르트 같은 특별한 누군가의 역량으로 여겼는데, 저자는 이런 관습적인 생각에서 벗어난다.

“동양인 여성으로는 세계 최초로 빈 합창단 지휘자가 된 김보미도 야신 김성근 감독도 각각 음악을 좋아하고 야구를 좋아한 것이 시작이었고, 대상을 향한 마음이 없다면 창조는 시작되지 않는다. 여기에 음악을 연습하고 야구를 연구하는, 그 지난하고도 어려운 과정을 즐겁게 여기며 포기하지 않고 끊임없이 몰입하는 과정이 더해졌을 때 창조성은 드러난다.” 저자는 “애정과 호기심도, 의지력과 몰입도 모든 인간에게 잠재된 능력”이라며 ‘보편적 창조성’에 주목한다.

저자는 또 창조성의 근원은 생각이 아니라 마음이라고 주장한다. “이순신 장군의 창조성은 거북선 발명이나 게릴라 해전의 창안처럼 겉으로 드러난다. 하지만 겉으로 드러난 것은 드러나지 않은 어떤 힘으로부터 나온다. 조선 전체의 군대가 무너져 갈 때도 일본군을 두려워하지 않았고, 백의종군을 명 받았을 때도 분개하거나 수치심이 없었다. 그런 한결같은 마음의 역량이 없었더라면 겉으로 드러난 창조성도 발현되지 못했을 것이다.” 책의 부제를 ‘한반도 르네상스를 위한 마음의 혁명’으로 한 것도 바로 이 때문이다

원문보기:

http://www.hani.co.kr/arti/culture/book/685281.html#csidx18680d586ce400cb60b57c168471477

---

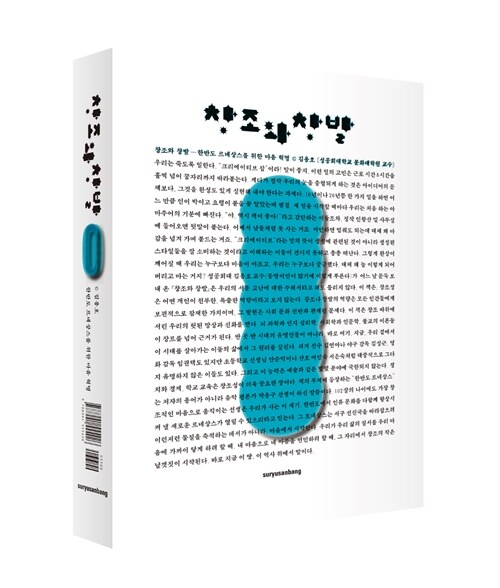

창조와 창발 - 한반도 르네상스를 위한 마음 혁명

김용호 (지은이)수류산방.중심2015-03-20

창조와 창발

정가

24,000원

520쪽

--

책소개

창조 경영, 창조 과학, 창조 건축 등 하루에도 숱하게 쏟아지는 그 말, 이미 모두가 다 알고 있다고 여기지만 사람 수만큼 의미도 각양각색인 '창조성'을 그야말로 창조적으로 바라보았다.

이 책은 저자가 지난 10년 간 성공회대학교 문화대학원과 신문방송학과에서 진행한 창조성 강의를 정리한 것으로, 피겨 선수 김연아나 야구 감독 김성근, 사고로 인해 3도 화상을 입어 인생이 뒤바뀐 이지선, 산호 여인숙을 운영하는 서은숙 등 바로 지금, 여기, 우리와 함께 살고 있는 인물들과 사회 현상을 깊이 있게 살펴 '보편적 창조성'과 '창발성으로 보는 창조성'이라는 창조에 관한 새로운 시선을 담는다.

저자는 자연 과학에서 나온 창발성 이론으로 창조성을 바라보는 새 관점을 제시한다. 나비의 날갯짓이 미국 땅에 토네이도를 일으킨다는 '나비 효과' 이론처럼, 창조성을 개인 차원에서 사회와 문화의 차원으로 이끈다. 학생 수가 부족해 폐교 위기에 처했던 남한산 초등학교가 지식 교육에서 마음 교육으로 교육 패러다임을 전환시키고 혁신 학교라는 제도를 이끌어내기까지, IT 벤처 기업인 제니퍼 소프트가 "너 그러다 망한다!"라는 소리를 숱하게 들으면서도 자율성으로 일하는 기업 문화를 만들어내기까지.

저자는 새로운 교육, 새로운 기업 문화를 열망해 온 수많은 사람의 욕구가 남한산 초등학교와 제니퍼 소프트라는 모습으로 창조된 것이라 말한다. 창조성은 어느 날 갑자기, 한 사람에 의해 드러나는 것처럼 보이지만, 사실 그 뒤에는 이를 필요로 하는 시대의 요구가 있다는 것이다. 이는 반대로 진정한 창조성은 시대 혹은 사람과 관계할 수 있어야 함을 뜻하기도 한다.

목차

[0] [머리말] 이 책은 창조성에 관한 이야기다

[1] [세 가지 오해]

[1]-1 '천재가 창조한다'

[1]-2 '똑똑하면 창조적이다'

[1]-3 '번뜩이면 창조적이다'

[1]-4 유능함을 뛰어넘는다

[2] [창조성, 체계이자 역량]

[2]-1 창조성은 복합적이다

[2]-2 창조성은 체계다

[2]-3 창조성은 체계이자 역량이다

[3] [상상, 창조적 생각]

[3]-1 상상에는 힘이 있다

[3]-2 상상은 기억의 꽃다발이다

[3]-3 생각 뒤에 상상의 샘 있다

[3]-4 혼돈에서 기원할 때 온다

[4] [흐름, 창조적 마음]

[4]-1 마음은 창조의 호수다

[4]-2 두 호수가 흐름을 만든다

[4]-3 음양 결합으로 흐른다

[4]-4 엔트로피와 대결한다

[5] [창발성, 창조적 사회]

[5]-1 창조는 문화 혁신을 이끈다

[5]-2 한 날갯짓에서 창발한다

[5]-3 창발로 공진화한다

[5]-4 창발 세대가 부상한다

[5]-5 자발성이 부상한다

[5]-6 일상 생활에서 창발한다

[6] [중도, 창조의 길]

[6]-1 살려고 창조한다

[6]-2 중도로 창조한다

[6]-3 한반도에서 창조한다

[7] [의미, 창조성의 토대]

[7]-1 창조성은 복합적이다

[7]-2 창조성은 자연 원리다

[7]-3 창조는 향상을 지향한다

[7]-4 타고난 것도 노력한 것이다

[7]-5 지혜로 창조한다

[8] 참고 문헌

접기

추천글

이 책을 추천한 다른 분들 :

한겨레 신문

- 한겨레 신문 2015년 4월 2일자

저자 및 역자소개

김용호 (지은이)

저자파일

최고의 작품 투표

신간알림 신청

1957년 태어났다. 서울대 철학과를 졸업하고, 서강대 대학원 신문방송학과에서 대중 문화 연구로 석사와 언론학 박사 학위를 받았다. 문화방송 객원 연구원, 크리스천 아카데미 기획 연구원, (주)미디어밸리 조사연구팀장을 거쳐 성공회대학교 신문방송학과 교수를 지냈고, 지금은 같은 대학교 문화대학원 교수이자 원장으로 재직 중이다. 문화 비평서 『와우 : 김용호의 영상 화두』와 『문화 폭발과 문화 전략』 『몸으로 생각한다』 등은 1990년대 말에 신선함으로 큰 화제가 되었다. 서구의 문화 이론, 물리학 등 과학 분야의 연구 성과, 그리고 동양 사상을 결합해 인류 문명으로부터 개인의 내면까지 새로운 시선으로 살피려 해 왔다. 이후 『신화, 이야기를 창조하다』 『신화, 전사를 만들다』 『세계화 시대의 공력 쌓기 : 대중 교육의 새로운 패러다임』 『네 안의 가능성을 찾아라』 『나를 찾기 위해 인도에 왔다』 『제3의 눈 : 시선의 변화와 문명의 대전환』을 냈다. 2013년부터 지여고가 학교가 함께 하는 인문학 축제 '더불어 숲'을 기획하고 이끌고 있기도 하다.

접기

최근작 : <창조와 창발>,<제3의 눈>,<신화, 전사를 만들다> … 총 10종 (모두보기)

출판사 제공 책소개

『창조와 창발-한반도 르네상스를 위한 마음 혁명』은, 창조 경영, 창조 과학, 창조 건축 등 하루에도 숱하게 쏟아지는 그 말, 이미 모두가 다 알고 있다고 여기지만 사람 수만큼 의미도 각양각색인 '창조성'을 그야말로 창조적으로 바라보았다. 이 책은 저자가 지난 10년 간 성공회대학교 문화대학원과 신문방송학과에서 진행한 창조성 강의를 정리한 것으로, 피겨 선수 김연아나 야구 감독 김성근, 사고로 인해 3도 화상을 입어 인생이 뒤바뀐 이지선, 산호 여인숙을 운영하는 서은숙 등 바로 지금, 여기, 우리와 함께 살고 있는 인물들과 사회 현상을 깊이 있게 살펴 '보편적 창조성'과 '창발성으로 보는 창조성'이라는 창조에 관한 새로운 시선을 담는다.

창조는 보편적이다

그 동안 우리는 창조성을 천재, 똑똑함, 유능함으로 이해했고, 모차르트, 아인슈타인, 스티브 잡스와 같은 특별한 누군가의 역량으로 여겼다. 저자는 이러한 관습적인 생각들을 탈피한다. 이 책에서 말하는 '창조성'은 대상에 대한 애정과 호기심으로부터 출발해 의지력과 몰입을 통해 완성된다. 국내의 여러 팀들을 우승으로 이끈 야구 감독 김성근도, 동양인 여성으로서는 세계 최초로 빈 합창단의 지휘자가 된 김보미도, 야구를 좋아하고 음악을 좋아한 것이 그 시작이었다. 대상을 향한 마음이 없다면 창조는 시작되지 않는다. 여기에 야구를 연구하고 음악을 연습하는, 그 지난하고도 어려운 과정을 즐겁게 여기며 포기하지 않고 끊임없이 몰입하는 과정이 더해졌을 때 창조성은 드러난다. 중요한 것은 애정과 호기심도, 의지력과 몰입도 모든 인간에게 잠재된 능력이라는 점이다. '보편적 창조성'이라는 저자의 새로운 시선은 이 지점에서 나타난다.

"[…] 야구 감독 김성근이나 합창단 지휘자 김보미, 선사 경봉 스님, 교사 안순억?서길원?남궁역, 벤처 사업가 이원영 같은 사람들이 인용된다. 그 특징을 보면 현대의 한국 사람들이 많고, 대체로 소위 말하는 '위대한 인물'은 아니다. […] 의도한 바가 있다면 '현대 한국의 창조적 인물들'을 많이 부각시키려 했는데, 그 이유는 창조성이 우리 주변에 널려 있는 보편적 자원이라는 점을 나타내기 위해서이다. 창조성은 서양의 어떤 위대한 인물들, 세계적인 위인들에게만 있는 희귀 자원이 아니다. 창조성은 일상을 사는 우리 모두에게 내재되어 진동하고 있다는 것, 즉 창조성은 아주 보편적인 힘이라는 것이 이 책의 가장 중요한 입장이다." -9쪽

창조는 창발한다

저자는 자연 과학에서 나온 창발성 이론으로 창조성을 바라보는 새 관점을 제시한다. 나비의 날갯짓이 미국 땅에 토네이도를 일으킨다는 '나비 효과' 이론처럼, 창조성을 개인 차원에서 사회와 문화의 차원으로 이끈다. 학생 수가 부족해 폐교 위기에 처했던 남한산 초등학교가 지식 교육에서 마음 교육으로 교육 패러다임을 전환시키고 혁신 학교라는 제도를 이끌어내기까지, IT 벤처 기업인 제니퍼 소프트가 "너 그러다 망한다!"라는 소리를 숱하게 들으면서도 자율성으로 일하는 기업 문화를 만들어내기까지. 저자는 새로운 교육, 새로운 기업 문화를 열망해 온 수많은 사람의 욕구가 남한산 초등학교와 제니퍼 소프트라는 모습으로 창조된 것이라 말한다. 창조성은 어느 날 갑자기, 한 사람에 의해 드러나는 것처럼 보이지만, 사실 그 뒤에는 이를 필요로 하는 시대의 요구가 있다는 것이다. 이는 반대로 진정한 창조성은 시대 혹은 사람과 관계할 수 있어야 함을 뜻하기도 한다.

"창조의 과정을 창발성으로 바라보면 […] 하나의 작은 창안이 사회를 얼마나 크게 변화시킬 수 있는지, 그리고 사회 변동에서 창조의 힘이 얼마나 큰지를 확인할 수 있다. 이 때문에 우리는 사회 변동에 대한 기존의 사회 과학 이론들을 수정해야 할 필요를 느낀다. 왜 갈등 이론과 진보 프로그램이 설명력을 잃었는지, 그리고 창발성 전략이 왜 필요한지가 […]논의된다."-13쪽

"한반도 르네상스"를 꿈꾸다

책의 부제에 등장하는 "한반도 르네상스"는 저자의 용어가 아니라 음악 평론가 박용구 선생의 말씀이다. 102살의 나이에도 가장 창조적인 마음으로 움직이는 선생은 우리가 사는 이 세기, 한반도에서 인류 문화를 다함께 향상시켜 낼 새로운 르네상스가 열릴 수 있으리라고 믿는다. 그 르네상스는 서구 선진국을 따라잡으려 이런저런 물질을 축적하는 데서가 아니라, 마음에서 시작한다. 그 마음을 표지부터 내지로 이어지는 원들로 형상화했다. 합해졌다 분리되기를 반복하는 원과 함께 책의 내용을 따라가다 보면, 헛된 망상과 신화를 깨고 바로 지금 이 땅, 이 역사 위에서 말하는 창조를 만날 수 있을 것이다.

"[…] 창조성의 시대가 우리에게 주는 또 다른 의미는 인간성의 진화이다. 그것은 단순히 바람직한 희망만이 아니라, 우리 시대의 당면 과제가 되었다. 인격적 통합에 따른 인간성의 향상이 없이는 우리 앞에 닥쳐 온 위기를 극복할 수 없기 때문이다. 결국 인간성의 진화는 새 문명의 창조 과제와 결합한다. 우리는 새로운 인간성을 창조함으로써 새로운 문명을 창조해야 한다. 그래야 비로소 새 문명은 더 진화한 인간성과 함께 뿌리를 견고하게 내릴 수 있다. […] 시대의 힘찬 후원을 업고 우리는 우리 자신과 문명을 창조하는 마당 한가운데 섰다."-511쪽

----

마이리뷰

창조성을 원한다면 호기심과 열정 그리고

이 책은 창조성을 발휘하기 위해서 필요한 것이 무엇인지, 무엇을 해야 하는지, 어떤 것을 알아야 하는지를 쉽게 설명한다.

우리에게 잘 알려진 분들의 사례를 토대로 그들이 갖고 있는 삶의 태도를 통해 창조성이 어떻게 발휘되는지를 알아본다. 사회변화를 위해 창조성이 얼마나 중요한지를 살펴본다. 이 방대한 책의 내용을 어찌 평범한 글로 다 담아낼 수 있을까. 저자는 '창조'를 키워드로 해서 예술문화 분야를 비롯 우리 사회 문화, 정치, 경제, 체육 등 다양한 분야에 걸쳐 이것이 어떤 변화를 일으키고 또한 망하게 하는지 다양한 각도에서 살펴본다.

"이렇제 정의하면 창조성 개념은 객관성을 갖게 될 뿐 아니라, 개인의 내면에 국한되지 않고 문화와 사회의 지평으로 확장된다. 창조성은 개인적이면서 동시에 사회 문화적이고, 주관적이면서 동시에 객관적이다. 이러한 정의는 창조성에 대한 우리의 인식을 한결 포괄적이고 현실적으로 만들어준다."-85쪽

창조는 결코 똑똑한 사람만의 전유물이 아니다. 창조적인 인물들은 어떻게 창조성을 발휘하는 것일까. 그 궁금증에 대한 답을 찾아가는 과정을 담고 있는 <창조와 창발>을 통해 새로운 시각의 필요성과 다양한 관찰의 힘을 새삼 깨닫는다. 저자는 이 책을 통해 창조성은 어떻게 시작되고 만들어지는지, 잘못 알고 있는 창조에 관한 부분도 살펴본다.

본문 520쪽에 달하는 이 책은 편집 디자인 측면도 독특하다. 창조성을 설명하는 책 답다. 창조성을 찾아가기 위해 저 밑바닥 부터 하나하나 그물망식으로 답을 찾아가는 여정은 창조적이다. 억지로 만들어지는 것이 창조가 아니다.

호기심이 없다면 스스로 배우고 상상하고 문제를 극복할 힘이 없다. 따라서 그런 자발성 위에서나 가능한 창조성이 생길 리 만무하다. 호기심은 창조성의 필수적인 마음이 바탕이다."-206쪽

호기심과 의지력은 창조성의 에너지원이다. 개인에 머무는 창조성은 우리가 사는 삶의 곳곳에 긍정적인 영향을 미칠 수 있으나 거짓이나 잘못된 방향으로 설정된 창조성은 오히려 독이 될 수 있다. 정직하지 않은 정치인들의 창조성은 어떤가. 최근 우리 사회를 시끄럽게 만들고 있는 '국정농단'은 어떤가?

미래를 어떻게 가져갈 것인가. 그 길을 만드는 것은 지금 오늘을 사는 우리들의 기본 태도에 달려 있다. 어떤 태도를 가질 것인가? 그런 의미에서 이 책은 그 길을 찾아가는 데 도움을 줄 수 있을 것이다.

'한반도 르네상스를 위한 마음 혁명'이라는 부제가 달린 <창조와 창발>은 우리 사회의 발전을 위해 창조성의 중요성을 강조하고 있는 바, 무엇이 급한 문제인지 좀 더 생각해볼 수 있는 기회가 될 것이다.

필독!

이처럼 중도는 구질서의 양극단 가운데 머무는 것이 아니라, 구질서의 밑동을 하나하나 빼내면서 더 나은 새 밑동으로 새로운 질서를 창조해 가는 과정이다. 중도는 가운데 길을 계속 걸어나가며 보다 높은 삶의 차원을 지속적으로 창조해 간다. 그런 점에서 중도의 창조성은 한 번에 끝나지 않고, 한 걸음 한 걸음 보다 수준 옾은 질서를 끊임없이 만들어 간다. 이런 식으로 중도는 부단한 창조의 길이 된다."-411쪽

저자는 중도와 조화, 지혜 등 창조성을 이끄는 요소들을 뒷 부분에서 좀 더 보강 설명, 저자의 주장을 뒷받침하는 글을 담고 있다. 좀 더 넓은 시각이 필요하다는 생각이 든다. 두어 번은 더 읽어 봐야겠다.

- 접기

jumjan 2016-11-09 공감(1) 댓글(0)

Thanks to

공감

수지행자 【실상사 약사여래 천일기도- 나옹선사발원문

수지행자

1tSponshiuoSreSd ·

【실상사 약사여래 천일기도】

10/18 오늘은 100+20일차입니다.

📷법문 : 보리심은 지혜와 자비의 실천

실상사 사부대중들이 <아침을 여는 법석>에서 합송하는 <참회와 발원> 2권

📷발원문은 도법스님께서 늘 강조하시는 <나옹선사발원문>입니다.

** 순례자 도법스님의 맑고 기운찬 음성으로 듣습니다.

📷발원(나옹선사 발원문)

원하오니

제가 언제 어디에서나

반야바라밀의 길에서

물러나지 않게 하소서

주체적으로 당당하게 주어진 일상에서

매순간순간 양극단의 길을 버리고

파사현정의 길인 중도의 길을 가신

저 본사세존의 용맹스러운 지혜여.

주체적으로 당당하게 주어진 일상에서

매순간순간 자신의 참모습이

인드라망존재인 본래붓다임을 참되게 알고

그 앎을 삶으로 완성하신

저 노사나부처님의 큰 깨달음이여.

주체적으로 당당하게 주어진 일상에서

매순간순간 붓다처럼 참되게 알고

그 길을 잘 안내하는

저 문수보살의 큰 지혜로

주체적으로 당당하게 주어진 일상에서

매순간순간 붓다처럼 참되게 알고

그 앎을 참되게 실찬하는

저 보현보살의 큰 행원으로

주체적으로 당당하게 주어진 일상에서

매순간순간 붓다처럼 참되게 알고

그 앎으로 피눈물의 현장에서

자신의 전 존재를 바치는

저 지장보살의 큰 원력으로

주체적으로 당당하게 주어진 일상에서

매순간순간 붓다처럼 참되게 알고

그 앎으로 외롭고 슬픈 이를 보살피는

저 관음보살의 큰 자비로

시방세계 온갖 삶의 현장에서

뭇생명들을 평화롭게 하리니

내 이름 듣는 이, 나쁜 길에 빠지지 않고

내 모습 보는 이, 해탈 얻으소서.

세세생생토록

이와 같은 전법교화활동 생활화로

마침내 붓다와 중생

차별 없는 삶, 차별 없는 세상 이루리다.

원컨대 정법을 수호하는 선신이시여

항상 저희의 전법교화활동 옹호하여

어려운 곳에서도 어려움 없이

저희의 큰 서원 원만성취하게 하옵소서

******

https://www.youtube.com/watch?v=ZB74B2PVetI

이 메시지를 사랑하는 사람들에게 보내 천일기도를 함께 해보세요. 깨달음의 삶으로 가는 길을 인도하는, 멋진 법보시입니다.

#기후위기_코로나시대 #어떻게_살_것인가 #실상사 #약사여래_천일기도 #한몸_한생명 #생명평화 #도법스님

Comments

수지행자

오랫만에 생명평화탁발순례 사진을 꺼내봅니다. 벌써 이리도 시간이 흘렀네요. 그때 했던 이야기들과 지금 이야기들이 다르지 않습니다. 2600여년전 인도에 태어났던 부처님 그분의 말씀도 그렇지요. 깨달음의 삶을 일상으로 완성한다는 말씀이 와닿습니다.

----

나옹선사 발원문

願我世世生生處 (원아세세생생처) 바라오니, 이 내 몸이 세세생생 날 적마다

常於般若不退轉 (상어반야불퇴전) 반야지혜 좋은 인연 물러가지 아니하여

如彼本師勇猛智 (여피본사용맹지) 우리 본사 세존처럼 용맹하신 뜻 세우고,

如彼舍那大覺果 (여피사나대각과) 비로자나불과 같이 등정각을 이룬 뒤에

如彼文殊大智慧 (여피문수대지혜) 문수사리 보살처럼 깊고 밝은 큰 지혜와

如彼普賢廣大行 (여피보현광대행) 보현보살 본을 받아 크고 넓은 행원으로,

如彼地藏無變身 (여피지장무변신) 넓고 넓어 가이없는 지장보살 몸과 같이

如彼觀音三二應 (여피관음삼이응) 천수천안 관음보살 삼십이응 몸을 나퉈

十方世界無不現 (시방세계무불현) 시방삼세 넓은 세계 두루 돌아다니면서,

普令衆生入無爲 (보령중생입무위) 모든 중생 제도하여 열반법에 들게 할제

文我名者免三途 (문아명자면삼도) 내 이름을 듣는 이는 나쁜 고통 벗어나고,

見我形者得解脫 (견아형자득해탈) 내 모양을 보는 이는 생사번뇌 해탈하고,

如是敎化恒沙劫 (여시교화항사겁) 억천만년 지나면서 이와 같이 교화하여

畢境無佛及衆生 (필경무불급중생) 부처님도 중생들도 아주 차별 없어지다.

願諸天龍八部衆 (원제천룡팔부중) 원하노니, 용과 하늘 여덟 종류 신중들이

爲我擁護不離身 (위아옹호불리신) 이 내몸을 옹호하여 잠시라도 뜨지 말고,

於諸難處無諸難 (어제난처무제난) 어려운 일 당하여도 아무 걱정 없게 하며

如是大願能成就 (여시대원능성취) 이와 같은 큰 서원을 이루도록 하여지다.

發願已歸命禮三寶 (발원이귀명례삼보) 발원하며 삼보님께 귀명합니다.

나무석가모니불

나무석가모니불

나무 시아 본사 석가모니불

----

나옹

나옹 선사(懶翁禪師,1320~1376)는 공민왕의 왕사이며 고려 말기의 고승으로 휘는 혜근(慧勤), 호는 나옹(懶翁), 본 이름은 원혜(元慧)이다. 속성은 아(牙)씨인데 고려 말 예주부(지금의 경북 영덕군 창수면 갈천리)에서 출생하였다.

고려말 고승으로 20세 때 친구의 죽음을 보고, 출가해 공덕산 묘적암(妙寂庵)의 요연(了然)선사에게서 득도했다. 1348년(충목왕 4) 원나라에 가서 연경(燕京)의 고려사찰인 법원사(法源寺)에서 인도 승려 지공(指空)의 가르침을 받았다.

선사는 견문을 더욱 넓히기 위해 중국 각지를 편력하며, 특히 평산 처림(平山處林)과 천암 원장(千巖元長)에게서 달마(達磨)로부터 내려오는 선(禪)의 요체를 배워 체득했다.

그는 원나라 유학을 했고, 인도의 고승 지공(指空)스님의 제자로서 인도불교를 한국불교로 승화시킨 역사적 인물로서 경기도 양주군 회암사 절터가 있는데 경주의 황룡사 절터보다 규모가 큰 우리나라 최대의 사찰로 중창했고, 조선 태조 왕사로서 한양천도의 주요 인물인 무학대사는 그의 제자였다.

나옹, 지공, 무학, 세분의 부도와 비석이 회암사터의 뒤쪽에 현존하고 있는데, 비석은 조선왕조 유학사상의 지주였던 목은 이색이 찬하여 지금도 비문이 남아있다.

그 출생지 부근에 장륙사라는 조그만 사찰이 있는데 고려 공민왕때 건물과 건물 내벽에 그의 초상화가 남아있습니다. 그가 입적한 남한강변 여주 신륵사에도 사리를 봉안한 부도와 비문이 남아 있다.

나옹선사 시편집

(懶翁禪師 詩)

청산은 나를보고 말없이 살라하고 창공은 나를보고 티없이 살라하네 탐욕도 벗어놓고 성냄도 벗어놓고 물같이 바람같이 살다가 가라하네

靑山見我無語居 - 청산견아무어거

蒼空視吾無埃生 - 창공시오무애생

貪慾離脫怒抛棄 - 탐욕이탈노포기

水如風居歸天命 - 수여풍거귀천명

나옹 [奈翁] 은 ‘나폴레옹’의 음역어이다. 견, 시(見,視) 대신 요아(要我)라고도 한다. 요무애이무석혜(聊無愛而無惜兮) - 사랑도 벗어 놓고 미움도 벗어놓고 라고도 한다. 거귀천명(居歸天命) 대신 이종아(而終我)라고 한다.

----

고명석의 발원문 세계

21. 나옹선사의 발원

고명석

승인 2019.11.19 10:21

----

“금강 같은 믿음과 무쇠 원력, 차별 없는 대자비심”

친구 죽음 겪으며 큰 의문 품고

삶의 모든 고통 여의고자 발심

부처님 칭송 받던 스님이 인가

화두뿐 아니라 칭명염불도 강조

‘행선축원’을 지은 나옹선사는 강월헌에 머물렀다 해서 강월존자라고도 불린다. 여강을 굽어보고 있는 강월헌과 탑.

새벽 산사의 아침 예불시간에 빠짐없이 들려오는 발원문이 있다. 바로 ‘행선축원(行禪祝願)’이다. 참선하는 이가 발원을 올리는 내용이다.

- 선을 닦는 수행자는 어떤 마음가짐으로 살아 갈 것인지,

- 나라와 세상의 평화와 온 생명을 구제하는데 어떻게 마음을 기울일 것인지

“아침저녁 향과 등불 부처님 전 올리옵고/

행선축원의 ‘발원문’은 고려 말의 뛰어난 선승 나옹혜근(懶翁惠勤, 1320~1376)이 지은 것이다. 그는 강월헌(江月軒)에 머물렀다 해서 강월존자라고도 불린다. 강월이란 강에 비친 달이다. “강 위에 달 밝고 솔 사이 바람 맑으니”라는 ‘증도가’의 노래도 있듯이, 그것은 마음에 비친 붓다의 모습이 아닐런가? 붓다의 참모습은 텅 비어 찾을 길 없지만 물 속 달처럼 부르면 벌써 달처럼 비쳐온다. 그에게는 ‘나옹화상어록(懶翁和尙語錄)’ 1권과 마음, 무상, 산사와 자연의 정경, 수행 등을 노래한 ‘가송(歌頌)’ 1권이 전한다.

나옹선사는 경북 영덕에서 태어났다. 아버지는 선관서령(饍官署令) 벼슬을 지낸 아서구(牙瑞具)이며 어머니는 정(鄭)씨였다. 20세 때 절친한 친구의 죽음을 목격한 후 삶과 죽음에 대한 큰 의문을 품었다. 그는 주변 사람들에게 사람이 죽으면 어디로 가냐고 물었지만 모른다는 답뿐이었다. 이 무상감에 대한 절망과 슬픔을 안고 삶의 의미에 대한 의문을 풀고자 문경에 있는 공덕산(지금의 사불산) 묘적암 요연(了然)선사에게 출가한다. 나옹의 작품으로 전해지는 가사체 노래 ‘서왕가(西往歌)’에 그가 바란 출가의 뜻이 잘 묘사되어 있다.

“나도 한때 속세사람 자식이언만/

요연 스님이 물었다. “왜 출가를 하려고 하는가?” 그가 답한다. “괴로움 투성이인 이 삶에서 벗어나 모든 생명을 기쁘게 해주고 싶어서입니다. 부디 그 길을 가르쳐 주십시오.” 그 길을 찾아 나옹은 선지식에게 묻고 자신에게 답하며 수행에 전념한다. 그 수행법은 자신의 존재를 철저하게 박탈해 나가는 간화선이었다.

고려 말은 무신정권이 물러간 원나라 지배기다. 불교 또한 쇠잔해 가며 신진 사대부들의 목소리에 점점 힘이 실리는 시기였다. 보조국사가 펼친 조계선풍이 가물가물 이어지긴 했지만, 강하진 못했다. 그래서 나옹은 선의 불길을 다시 지펴 불교를 쇄신해 사람들을 고통에서 구해내고자 한다. 치열한 수행 끝에 양주 회암사에서 깨닫는다.

그는 깨달음을 인가받고자 원나라로 들어간다. 27세 때의 일이다. 그는 청장년기인 10년 동안 원나라에 머물며 당대의 선지식 평산처림(平山處林), 그리고 석가모니 부처님의 후신으로 칭송이 자자했던 인도승 지공(指空)으로부터 인가를 받는다. 당시 지공선사가 머물렀던 법원사에는 쟁쟁했던 고려 스님들이 많았지만, 나옹만이 특출했고 기개가 뛰어났다. 곧 그의 명성이 자자해지자 중국의 황제에게도 알려진다. 그는 연경(북경)의 광제사 주지로 발탁되어 개당법회(開堂法會)의 법주가 된다. 그가 강조한 건 어디서건 주체로서 살라는 것이었다. 그 주체는 안의 안에도 없고 밖의 밖에도 없지만, 없는 그 자리에서, 바로 이 자리에서 피어난다. 뜰 앞의 잣나무처럼. 강 위의 달처럼.

나옹은 고려로 돌아온다. 당시는 공민왕이 집정하던 시기였다. 공민왕은 반원정책을 천명하고 신돈을 신뢰하며 개혁정책을 펼쳤다. 태고보우 선사도 당시 왕사로 활약했지만, 신돈에게 밀려나기까지 한다. 불교계 또한 세력 싸움이 거셌던 것이다. 원나라에 쫓겨 홍건적이 고려로 밀려왔다. 공민왕은 나옹에게 신광사 주지를 맡긴다. 신광사 대중들은 홍건적이 절에 들어와 행패를 부릴까 두려워하지만 나옹만이 두려운 빛이 없이 그들을 대한다. 그들의 수뇌가 스님께 침향 한 조각을 올렸을 정도였다.

그의 나이 50세 때 그는 천태종, 화엄종, 조계종 등 교계의 대표가 참여하는 공부선(工夫選)을 주관하여 불교계를 일신하고자 하였다. 이 공부선은 승과(僧科)를 통해 훌륭한 스님을 발탁하는 자리였다. 이 공부선에서 그는 스님들의 안목을 묻는다. 그 중 하나를 소개해 본다.

“세상 사람들은 모양을 보면 그 모양에서 벗어나지 못하고 소리를 들으면 그 소리에서 벗어나지 못한다. 어떻게 하면 모양과 소리를 벗어날 수 있는가?”

그는 공부를 꼭 이루고자 하거든 자신의 본래 성품에 대한 부서지지 않은 믿음과 깨지지 않는 무쇠 같은 원력을 간직하고 화두를 빈틈없이 들어야 함을 강조했다. 더 중요한 것은 모든 존재에 대한 대자비의 실천이었다. 그의 ‘발원문’을 보자.

“저희들이 이와 같이 세세생생 날 적마다/

나옹은 염불 또한 강조했다. 하나는 염불선이요 다른 하나는 칭명염불이다. 염불선에 대한 나옹의 안목은 우리 사찰의 주련에서 자주 만난다.

“아미타부처님 어느 곳에 계시온가/

나무아미타불. 그 명호를 부르고 불러 그 생각마저 끊어지면, 바로 그 자리에 부처님이 현신한다는 말이다. 마음에 달이 뜨는 것이다. 생각이 다하도록 염불해 보시라. 감흥과 체험 깊을 것이다. 그는 ‘서왕가’에서 타력염불 또한 강조한다.

“백년 탐한 재물 하루아침 티끌이요/삼일 염불 백천만겁 다함없는 보배로다//아아! 이 보배는 천겁 지나도 낡지 않고/만세를 지나 언제나 지금이로다.”

나옹은 말년에 왕사를 책봉 받아 송광사 주지를 거쳐 회암사에 머물러 그 사세를 확장하고 낙성법회를 연다. 그곳으로 수도권과 지방의 백성들이 밤낮없이 구름처럼 물밀 듯 몰려왔다. 위기의식을 느낀 사대부들의 모함으로 우왕은 그를 회암사에서 물러나게 한다. 영원사로 향하던 중 나옹은 신륵사에 잠시 머물다 열반에 든다. 그의 나이 57세였다. 하지만 그의 법맥은 무학자초, 함허득통으로 이어져 조선시대 불교의 등불을 이어간다. 또한 나옹은 한때 환암혼수와 오대산에 머물며 그와 법을 나눈다.

여주 신륵사에 가면 남한강을 바라보며 강월헌이 서 있다. 회암사 강월헌이 그곳으로 이어진 것이다. 그를 보러 빛깔 좋은 날, 달 밝은 밤 강월헌에 가 보자.

고명석 불교사회연구소 연구원 kmss60@naver.com

[1513호 / 2019년 11월 20일자 / 법보신문 ‘세상을 바꾸는 불교의 힘’]

First Things First/ 5] The Karma of Now

5] The Karma of Now

Books/First Things First/The Karma of Now

Why the Present Moment Isn’t the Goal

Have you ever wondered why Buddhist meditation focuses so much attention on observing the mind in the present moment? It’s because of the way the Buddha taught kamma, or action.

His teachings on kamma were so central to all of his teachings that when he classified himself as a teacher, he used the label, kamma-vādin: someone who teaches action. This was to distinguish himself from the many contemporary teachers in India who taught that action was unreal or that it had no consequences.

But he also found it necessary to distinguish himself from other kamma-vādins. In cases like that, he didn’t use a label to explain the differences, which were too complex to fit into an easy label. But he did emphasize two main points where his teachings departed from theirs: (1) the issue of how kamma shaped the present moment and (2) the issue of which kind of action, physical or mental, was more important in shaping experience.

With regard to the first question, a kamma-vādin group called the Nigaṇṭhas taught that the present moment was shaped entirely by your past actions. This meant that your present actions could have an influence on the future, but not on what you’re experiencing right now. The Nigaṇṭhas also believed that all kamma resulted in suffering, which meant that the only way to put an end to suffering would be to stop acting. So their practice consisted of austerities in which they endured sharp pains in the present moment without reacting to them. That way, they believed, they would burn off past kamma while creating no new kamma. Freedom from suffering would come when all past kamma was burned away.

If you envision the Buddha as uttering nothing but sweetness and light, it may come as a shock to learn how thoroughly he ridiculed the Nigaṇṭhas over this belief. To paraphrase some of his remarks (MN 101), he once asked them if they could possibly measure how much kamma they burned off through their practice, or how much remained to be burned. As for their claims that suffering in the present came entirely from past kamma, he asked them if they hadn’t noticed that the pain caused when they were doing their austerities stopped when they stopped doing the austerities.

In other words, he was pointing to the fact that what you do in the present moment can have an influence not only on the future, but also on what you experience right now. Past actions may have some role in shaping your present experience of pleasure and pain, but they don’t totally determine it. In fact, present actions can make all the difference between whether a past bad action leads to a lot of suffering right now or only a little (AN 3:101). This means that the present moment doesn’t arrive ready-built. We’re constantly constructing it as it’s happening, with greater or less skill, out of the raw materials provided by past kamma.

As for the second question, the Nigaṇṭhas taught that physical action was more important than mental action. This is why they made no attempt to understand the psychology of action. All they had to do with past kamma, they thought, was to believe that it existed and to burn it off through austerities. The Buddha, however, taught that mental action was more important than physical action. There’s only one place in the Pāli Canon where he explicitly defines action as intention (AN 6:63), but in many discourses, such as SN 12:25, he treats intention as synonymous with kamma; in others, such as MN 56, he gives extended arguments for why mental action is more important than physical action.

These two features of the Buddhist teaching on action—the role of present action in shaping the present in addition to the future, and the central importance of mental actions—explain why Buddhist meditation focuses on observing and understanding the mind in the here and now. But they explain even more. They tell us what we can expect to see there, what we can try to do with it, and—because the present moment, like the past and future, is by definition an on-going construction site—why we have to go beyond it if we want to put an end to all suffering and stress. The present moment is never simply to be accepted as it is. Because part of it is constructed in the present, it can always be improved; it can even be turned into the path to the end of suffering. But, because it’s always under construction, it’s at best only the path, never the goal. To borrow an image from the Canon, the present is like a house that constantly needs repair, not just because it keeps disintegrating right before your eyes, never to return, but also because it’s on fire with the flames of suffering. The path of practice is not meant to keep you in the house. Its function is to help you find the way out.

WHEN THE BUDDHA talks about the importance of the present moment, he often portrays it as a place where work has to be done: the work of improving your skills in how to construct it. And the motivation for doing the work is provided by contemplation of death—the message being that if you don’t do the work needed to get your mind under control, you have no idea where it will take you at death, and the work won’t get done unless you do it right now. MN 131, for instance, contains a famous passage on the importance of focusing on the present moment:

You shouldn’t chase after the past

or place expectations on the future.

What is past

is left behind.

The future

is as yet unreached.

Whatever quality is present

you clearly see

right there,

right there.

Not taken in,

unshaken,

that’s how you develop the heart.

But then the reason it offers for focusing “right there” is death:

Ardently doing

your duty

today,

for—who knows?

— tomorrow

death.

There is no bargaining

with Mortality & his mighty horde.

The “duty” referred to here is the fourfold duty pertaining to the four noble truths: to comprehend suffering, abandon its cause, realize its cessation, and develop the path to its cessation. This work needs to be done in the present moment because suffering is experienced, and its cause keeps getting created, right here.

To focus your efforts, the Buddha sketches, in his teaching on dependent co-arising, an outline of what suffering is and the steps by which the mind creates it. The outline applies to many different time frames, from the span of a moment to many lifetimes, but he found it by contemplating the present moment, and that’s where it’s most effectively applied.

We may think that the present moment begins with contact at the senses, but the Buddha’s outline lists several steps prior to sensory contact, steps determining whether that contact will become a condition for suffering. One of the most important of these steps is “fabrication” (saṅkhāra), the process that fashions our sense of the body and all other activities of the mind: what the Buddha calls the five aggregates of physical form, feeling, perception (mental labeling), fabrication, and consciousness. Because he defines each of these aggregates with a verb—even your sense of your physical form “deforms”—they are best regarded as actions, rather than things (SN 22:79). This is why the present moment is always under construction: If you want an aggregate to persist from one moment to the next, you have to keep doing it. Otherwise, it’ll cease.

The fact that the fabrication of all these aggregates comes prior to sensory contact means that the mind is not simply a passive recipient of contact. Instead, it’s proactive, on the prowl, out looking for contact to feed on. Even before you see a sight or hear a sound, your mind has already fashioned acts of consciousness, intention, attention, and perception that shape what the mind will perceive in the sensory contact, what it will pay attention to, and what it will try to get out of it. As SN 22:79 notes, fabrication is always “for the sake of” creating the aggregates, which in turn act for the purpose of the desires that drive them (SN 22:5).

A peculiar feature of dependent co-arising is that the six sense media—the five physical senses plus the mind as the sixth—are classified as old kamma, whereas intention, which counts as new kamma, comes before them in the list. Of course, there are intentions that follow on sensory contact, but the fact that intention also occurs prior to sensory contact means that when you’re fully in the present moment, you can sense the new kamma created in that moment before sensing the results of old kamma coming in through the senses. This is why, when you’re trying to put an end to suffering, the Buddha doesn’t tell you to blame the suffering on the world outside: painful sights, sounds, or tactile sensations. Instead, you have to look at what you’re doing right now that can create suffering out of sensory contact regardless of whether it’s painful or pleasant.

At the same time, because the present moment is fabricated in this way, and because fabrication is always “for the sake of” something, the present is, at best, only a temporary resting spot. Even when you manage to “be the knowing” in the present, that knowing is the consciousness aggregate—fabricated cognizing—and the underlying fabrication has a time-arrow embedded in it, pointing to a purpose beyond itself. Usually, that purpose is happiness, either right now or in the future.

This is why, when stepping fully into the present moment, you don’t really step out of time. In fact, the present is where the conditions for future time are being created. Even when the process of fabrication aims solely at pleasure in the present with no thought for the future, it’s always creating kamma that has both present and future ramifications. The way you build your home in the present creates the raw material from which you’ll fashion present moments in the future. The hedonists and meditators who pride themselves on not sacrificing the present moment for the sake of a future happiness are simply turning a blind eye to an important aspect of what they’re doing: the long-term karmic consequences of how they search for pleasure now.

And the blindness of that eye doesn’t shield them from those consequences (SN 12:25). If it did, the Buddha would have simply taught you to follow your bliss, without feeling obliged to teach the precepts or to warn you against the dangers of getting stuck on the calm pleasures of a still mind. He wouldn’t have taught that wisdom begins by looking both at present actions and at their long-term results (MN 135). Actually, a blind eye is a synonym for ignorance, which is the underlying condition for acts of fabrication leading to suffering. So those who focus on being in the present for its own sake are simply setting themselves up to suffer more.

But if we bring knowledge to the process of fabrication, we can turn fabrication from a cause of suffering into the path leading to its end. The beginning part of that knowledge comes in the form of right view—what the Buddha taught about the fabrication of the aggregates—but the effective part comes from getting hands-on experience in trying to build something really skillful and pleasant out of aggregates in the present moment. This is the role of the more active factors of the path: right resolve, right effort, right mindfulness, and right concentration. Right resolve sets the intention to look for a happiness that’s harmless and free from sensuality; right effort actually carries through with that intention; right mindfulness—which, in the Buddha’s analysis, is a function of memory—remembers how to develop skillful states and abandon unskillful ones (MN 117; AN 4:245); and right concentration turns the aggregates into a pleasant and bright dwelling: “an easeful abiding in the here-and-now” (AN 4:41).

The important point to notice here is that, just as fabrication in general is proactive, the Buddha’s approach to really comprehending fabrication—with the purpose of going beyond it—is proactive as well. You don’t learn about fabrications simply by watching them come and go on their own, because they don’t come and go on their own. They’re driven by purposeful desires. And the best way to learn about those desires is to create skillful desires to thwart any unskillful purposes that might underlie them. Just as the Army Corps of Engineers has learned a lot about the Mississippi River by proactively trying to keep it in its channel, you learn a lot about fabrication by proactively trying to put it and keep it in right concentration.

Even the seemingly passive and accepting qualities that the Buddha recommends as part of the path—such as equanimity, patience, and contentment—are types of kamma, and they have to play their role in a primarily proactive context. They focus acceptance only on the results of past kamma, but not on the prospect of creating more new unskillful kamma in the present.

Equanimity, for instance, is never taught as a positive value on its own. As the Buddha notes, it can be either skillful or unskillful (DN 21), and if developed exclusively it can lead to stagnation in the path (AN 3:103). This is why he teaches equanimity in the context of other qualities to ensure that it plays a positive role. For instance, in the context of the sublime attitudes (brahmavihāra), he teaches the equanimity of a doctor: The ideal doctor is motivated by goodwill for his patients, compassionate when they’re suffering, and joyful with their recovery, but he also needs equanimity in the face of diseases that—because of his or the patient’s past kamma—he can’t cure. This doesn’t mean that he abandons his efforts, simply that he learns to be equanimous about the areas where he can’t help so that he can focus his compassion on areas where he can.

Similarly, the Buddha distinguishes between skillful and unskillful patience. He advises being patient with painful feelings and harsh, hurtful words, but impatient with unskillful qualities arising in the mind (MN 2). His patience is not the patience of a water buffalo who simply endures the work and punishments imposed on it. Instead, it’s the patience of a warrior who, despite wounds and setbacks, never abandons the desire to come out victorious (AN 5:139–140).

And as for contentment, the Buddha teaches contentment for some things and discontent for others. When he lists the customs of the noble ones, for instance, he starts with contentment with food, clothing, and shelter, but then concludes the list with a more proactive custom: delighting in abandoning unskillful qualities and delighting in developing skillful ones (AN 4:28). In other words, you don’t practice contentment with unskillful qualities in the mind, and you don’t rest content with the level of skillfulness you’ve already attained. In fact, the Buddha once stated that discontent even with skillful qualities was one of the crucial factors leading to his awakening (AN 2:5).

This element of discontent is what drives the path. In the beginning, it inspires you to construct right concentration as your dwelling place so that you can use the accompanying pleasure and stability to pry loose your attachment to building unskillful mental dwellings that lead to blatant suffering and stress. You see that the normal pleasures of the senses are aflame—that so much of sensual pleasure lies, not in the actual contact at the senses, but in all the mental fabrications that dress it up to be more than it is. In this way, you come to appreciate all the more the pleasure of concentration. It’s much cooler, more easeful, and requires less elaboration. But as you get more proficient in this skill, you become more sensitive to subtler levels of stress and disturbance in the mind, to the point where you sense that even the concentration, because it’s constructed of aggregates, is not fully a place of rest. It requires constant care and management (AN 9:36; MN 52).

This is where you come to appreciate why the Buddha calls right concentration jhāna. This word means “absorption,” but its corresponding verb—jhāyati, to do jhāna—also means to burn with a steady flame. Because the pleasures of the senses are like fires that burn with a flickering flame, the pleasures of jhāna seem much less disturbing. And they’re easier to read by—in other words, dwelling in jhāna makes it easier to read the processes of fabrication as they’re happening. But still, your jhāna-dwelling is a home subtly on fire. When this realization goes deep into the heart, you’re inclined to abandon all fabrication of every sort. And because present-moment fabrication underlies your experience of the present, then when fabrication stops, the present moment fades away—as does space and time altogether—exposing a first taste of unbinding (nibbāna).

Because unbinding is unfabricated, it doesn’t exist for the sake of anything. This is why it’s fully a place of refuge and rest (SN 43). The Buddha describes it as pleasure, but it’s not a pleasant feeling, and so it’s not an aggregate (SN 36:19). Similarly, he describes it as a type of consciousness, but one that’s not known in conjunction with the six senses (MN 49). In other words, it has no object (SN 12:64). Because it doesn’t fall under the consciousness-aggregate, it lies outside of past, present, and future. Outside of space, it has “neither coming nor going nor staying in place.” It’s a separate dimension entirely (Ud 8:1).

After the mind withdraws from this dimension, it returns to fabricating the present moment, but with a big difference. It now knows that it’s experienced something that time and the present moment can’t touch, and this realization informs your practice from that point onward. You have no more doubts about the Buddha, because you’ve seen that what he taught is true: There really is a deathless happiness. You no longer identify the aggregates in any way as you or yours, because you’ve seen what lies beyond them. And you would never engage in them in a way that would break the precepts, because you’ve seen that your harmful actions in the past were what kept you from realizing that dimension in the first place.

The Canon says that when you finally reach full awakening, you go beyond a taste of unbinding to full immersion. And when you emerge, your experience of the present moment is even more radically altered. You still engage in intentions, but they leave no seeds for future rebirth (AN 3:34). You engage in fabrication, but experience it “disjoined” from it—not in the sense of a person suffering from dissociation, but in the sense of having no more need to commandeer fabrications to construct a place in which to live (MN 140). You dwell instead in a dwelling of emptiness—not the emptiness of the six senses or the aggregates, but the emptiness of an awareness free from the disturbances of defilement (MN 121; Iti 44). At death, liberated entirely from space and time, you have no need for any dwelling of any sort. The fires are totally out, and you’re totally freed.

This freedom may seem very far away, but it’s good to learn about it from the very beginning of the path. That way, you can come into the present right now and know what to do with it. At the very least, you know that you don’t have to resign yourself to the present moment as a given. You can find happiness, not by lowering your expectations, but by raising them and by developing the skills to make the present more livable, through your generosity, virtue, and meditation, even in the face of negative influences from the past. In doing so, you can create better conditions for present moments in the future.

But you also know that the Buddha’s focusing you on the present moment, not for its own sake, but for the sake of something that lies beyond. You don’t have to resign yourself to accepting the present as the only reality there is, and you don’t have to deny the flames that consume the present moment. Instead, the Buddha’s advising you to dampen the flames so that you can find, right in the midst of the present, the passage leading from the burning house to the safety of the non-flammable freedom outside.

---

2020/10/17

Sunghwan Jo [개벽일지 2019.11.24] 동학의 외출(2)

Sunghwan Jo

htSgp9lgo DecSemfusrnsbgogeredhr rt20o1c9 ·

[개벽일지 2019.11.24] 동학의 외출(2)

동양대학 강연이 끝나고 뒤풀이가 이어졌다. 나는 이란혁명을 전공한다는 여자교수님과 나란히 앉았는데, 최시형의 철학이 이슬람의 '타우히드' 사상과 매우 유사하다는 코멘트를 주셨다. 나는 푸코의 '정치적 영성' 개념도 동학의 '하늘' 개념과 비슷하다고 답변했다. 동학을 소개하기 위해서는 세계의 다양한 사상들을 숙지하고 있어야겠다는 생각이 들었다.

다음날에는 미에현의 욧카이치에서 같은 주제로 시민강좌가 있었다. 규모는 10여명 정도였지만, 전날 동양대학 강연에 오신 교수님들 몇분이 이번 강좌에도 오셨다. 게다가 일본양명학 연구자 오오하시 켄지 교수님을 비롯하여 일본사상을 연구하는 슈린 박사, 다나카 쇼조의 저서 <참된 문명을 사람을 죽이지 아니하고>를 한국어로 번역한 오오니시 히데나오 박사님, 토호쿠 대학의 대학원에 재학중인 최다울씨 등, 다양한 분야의 지인들도 멀리에서 와주셨다. 이외에도 지역 주민 몇 분과 마르크스 경제학을 연구하는 욧카이치대학의 교수님이 청중으로 오셨다.

그래서 나의 부담은 이중으로 늘어났다. 어제와는 다른 얘기를 추가하면서 동학을 소개하지 않으면 안되는 분위기이기 때문이다. 강연시간도 1시간 30분으로 두배로 늘어났다. 그래서 이번에는 작심하고 최시형의 원문들을 가져와서 소개하기로 했다. 향아설위, 이천식천, 삼경사상 등등.

강연이 다 끝나자 이번에도 다양한 질문들이 쏟아졌다. 어제는 "동학과 주체사상의 관련성"을 묻는 질문이 제일 어려웠는데, 오늘은 "최시형과 초기 맑스가 너무도 유사하다"는 경제학과 교수님의 코멘트가 제일 인상적이었다. 내가 초기 맑시즘을 알았더라면...

시민강좌가 끝나고 10여명이 모인 뒤풀이에서 기타지마 기신 교수님은 갑자기 "오늘 이 자리에서 <토착적근대연구회>를 발족합니다!"라는 선언을 하셨다. 이번 기회에 뭔가 확신을 얻으신 모양이다. 나에게는 '토착적 근대'를 주제로 한일 양국언어로 공동저서를 내자고 제안하셨다. 인생은 짧고 할일은 많다...

Comments

Kwon Sun Phil

토착적근대화연구~~~, 기대됩니다.

보은취회 |비판적 다문화 담론과 한국적 다문화주의에 관한 연구 ― 풍류도 모델을 중심으로 _손원영

아시반

badge icon

Admin

· 8o togSfJpinonisSacnoreudaryls ·

비판적 다문화 담론과 한국적 다문화주의에 관한 연구 ― 풍류도 모델을 중심으로

_손원영

최근 다문화주의의 논의는 강대국들의 자국민 우선주의에 막혀 그 설득력을 잃어가고 있다. 특히 한국 사회가 비록 빠른 속도로 과거에 경험하지 못했던 다문화 사회로 변화되어가고는 있지만, 여전히 대한민국은 한민족 중심의 민족 공동체성을 유지하고 있다. 심지어 이것은 통일 한국을 앞둔 현실에서 더욱 강화될 전망이다. 본 논문의 목적은 이와 같은 다문화주의의 위기 상황에서 그 대안으로 열린 민족주의를 기반으로 한 ‘한국적 다문화주의’를 탐색하는 데 있다. 따라서 연구자는 한국적 다문화주의로서 ‘풍류도 모델’을 제시하였다. 연구자는 한국 기독교의 다문화 교육을 위한 한 모델로서 풍류도 모델을 제안하면서, 그것을 세 가지 의 주제로 더 세분하여 탐색하였다. 첫째, 한국인의 영성으로 불리는 풍류도를 ‘하늘’(天) 신앙에 근거한 ‘하늘 잔치와 예술의 어울림’으로 재개념화하였다. 둘째, ‘풍류도’가 역사적으로 어떻게 이해되어왔는지를 설명하면서, 통일 신라 시대 최치원에 의해 소개된 ‘화랑 풍류도’, 그리고 조선 말 동학에 의해 소개된 ‘시천주 풍류도’를 살펴보았다. 그리고 최근 다문화 시대 및 통일 한국 사회에 요구되는 제3의 풍류도로서 ‘하늘 풍류도’ 의 가능성을 고찰하였다. 셋째, ‘하늘 풍류도 모델’의 의미는 포함 삼교적 하느님 신앙, 유무 상자의 하늘 잔치성, 그리고 풍류 미학적 예술성을 함축한 것으로 제시되었다. 그리고 본 논문은 하늘 풍류도의 심화된 이해를 이해 ‘하늘 신학’의 논의가 시급히 활성화될 필요성을 강조하였고, 한국적 다문화주의의 한 이론으로서 본 이론이 그 성과를 얻기 위해 다문화 가정을 위한 구체적인 교육 과정 개발과 실천의 필요성을 지적하였다.

Sunghwan Jo [일간개벽 2019.10.20] 최만리 상소문 길게 읽어보기

Sunghwan Jo

2iietSpe0 Octtocoeaantsnombmer sg2r0o1e9gd ·

[일간개벽 2019.10.20] 최만리 상소문 길게 읽어보기

한글로 쉽게 풀어 쓴 《낭송 세종실록》을 손에 들고 딱 펼쳤는데 피식 웃음이 나왔다. 세종이 집현전 관원들에게 공부를 시키는 장면이었기 때문이다. 직무를 그만두고 아침 저녁으로 독서에 전념하라고 말하는 장면도 있고, 요즘 집현전 관원들이 공부를 제대로 하지 않으니 “매일 어느 관원이 어디에서 어디까지를 강독했는지 정확히 기록해두었다가 월말에 보고하라. 또 매월 10일에 한 번씩 당상관이 주제를 내고 글을 쓰게 하여 1등을 한 글과 순위에 든 글을 모두 월말에 보고하도록 하라.” 라고 말하는 장면도 있었다. 그러더니 “집현전 관원들이 우수한 글을 써 내어 마음속으로 기뻐하였다. 이는 필시 집현전 관리들이 학문과 문장에 전념했기 때문이다. 그런데 최근에 들으니, 집현전 관원들이 (...) 공부를 매우 싫어해서 관직을 옮기고자 한다니 집현전 관원들이 이와 같다면 다른 보통의 관리들은 어떻겠는가?” 라고 말하기도 했다.

훈민정음은 세종이 혼자 만들었을까? 집현전 학자들과 함께 만들었을까? 비밀리에 제작되었다는 것만은 확실하다. 훈민정음이 완성되기까지의 과정을 세종실록에서 찾아볼 수 없기 때문이다. 집현전 부제학 최만리 등이 반대 상소문을 올린 것도 훈민정음이 완성된 이후이다. 비밀리에 진행됐기 때문에 집현전 실무 책임자인 최만리조차도 제작단계에서부터 반대를 할 수 없었다. 세종은 어떤 마음으로, 어떤 표정을 지으며 또 어떤 몸짓을 하며 비밀리에 훈민정음을 만들었을까. 그를 도운 사람들은 과연 누구였을까. 집현전 학자 중에서도 주류가 아닌 사람들? 후궁과 왕자와 공주들? 혹은 드라마에서 나오는 것처럼 궁을 드나드는 다양한 신분의 백성들?

《15세기-조선의 때 이른 절정》에서는 최만리의 상소문을 이렇게 요약한다.

“최만리 등은 상소문에서 언문 창제와 같은 중대한 일을 신하들의 공론을 모으지 않고 졸속으로 진행하는 것은 옳지 못하다고 지적하고, 임금이 건강이 안 좋아 요양을 떠나면서까지 그리 급한 일도 아닌 언문 관련 사업에 그토록 신경을 쓰는 것은 옳지 않다고 했다. 이 상소문은 세종이 한글 관련 사업을 은밀히 추진했다는 것, 그리고 세종이 한글 관련 사업에 남다른 관심과 애착을 가지고 있었음을 말해 준다.”

최만리의 상소문은 1444년 세종실록에 실렸는데, 전문을 읽어보면 기막힌 내용이 많다. 조목조목 살펴보면 읽는 사람에 따라 해석도 천차만별일 수 있다. 우리의 스승 어딘은 최만리 상소문을 처음부터 끝까지 읽어본 사람이 드물 거라고 했다. 그런 의미에서 최만리 상소문을 길게 실어보려고 한다.

<집현전 부제학 최만리 등이 언문 제작의 부당함을 아뢰다>, 《세종실록》, 1444년 *

신들이 보건대, 성상께서 제작하신 언문이 지극히 신묘하여 지혜를 발휘하심이 고금을 통틀어 뛰어나십니다. 그러나 신 등의 좁은 소견으로 의심되는 바가 있어 감히 간곡한 마음으로 상소문을 올리니 살펴주시기 바랍니다.

우리 조선은 태조 이래 지성으로 대국을 섬겨서 한결같이 중화의 제도를 따랐습니다. 중국과 같은 문자를 쓰고 같은 법을 운용하고 있는 이때에 언문을 제작하셨으니 당황스러울 뿐입니다. 만일 이 소식이 중국에 흘러 들어가서 혹시라도 비난하는 자가 있게 되면 대국을 섬기고 중화를 사모하는 뜻에 부끄러운 일이 되지 않겠습니까?

1. 옛부터 구주천하의 풍토는 비록 다르지만 각 나라의 말에 따라 문자를 따로 만든 적은 없었습니다. 오직 몽고, 서하, 여진, 일본, 서번(티베트) 같은 나라만이 각자 자기 나라 문자를 사용했습니다. 그러나 이는 모두 오랑캐의 일이므로 말할 것이 못 됩니다. 옛 글에 ‘중화의 문명으로 오랑캐를 변화시킨다’고 하였지, 오랑캐가 중화를 변화시킨다는 말은 듣지 못하였습니다. 옛부터 중국에서는 우리나라가 기자(은나라 폭군 주왕을 피해 동방으로 와 조선의 왕이 되었다고 전해짐)의 유풍을 따르고, 우리의 문물과 예악은 중화를 따른다고 여겼습니다. 그런데 이제 따로 언문을 만드는 것은 중국을 버리고 스스로 오랑캐가 되려는 것입니다. 이른바 소합향(환약)을 버리고 당랑환(말똥구리 똥)을 취하는 격이나 문명을 크게 훼손하는 일이 아니겠습니까?

엄마가 초등 과정 논술 선생님으로 일했던 적이 있다. 그땐 집에 어린이 책이 차고 넘쳤다. 교과서 내용과 크게 다르지 않은 한국사 책도 많았다. 단순하게 그려진 단군 얼굴과 자세하게 그려진 단군 얼굴을 시도 때도 없이 보며 자랐다. 지금 생각해보면 내가 본 동화들은 기자 조선에 대한 설명을 늘 조금 부끄러운 듯 얼버무렸다. 중국에서 누가 와서 한반도를 지배했다니? 식민지 트라우마 때문인지는 몰라도 위험한 말처럼 보였다. 최만리의 상소문을 읽으면서 조선 시대 지식인들은 전혀 다른 생각을 했구나 싶었다. 기자가 와서 조선을 교화시켰기에, 조선이 중화문명의 일부라고 생각했던 것이다. 그들에게는 중국과 같은 문자인 한문을 쓰는 것도 자랑스러운 일이었다. 중국어와 한국어가 이렇게 다른데 그걸 인정하지 않았던 걸까. 몽골, 일본, 티베트, 여진과 비슷한 처지라고 생각하고 그들과 교류하며 한문과 토착 언어를 아름답게 넘나드는 법을 발전시킬 수도 있지 않았을까.

1. 신라 설총의 이두는 비루하지만, 모두 중국에서 쓰는 글자를 빌려 사용하였기에 중국 문자와 서로 분리된 것이 아닙니다. 비록 서리(하급 관리)나 시종의 무리라도 이두를 익히려면 먼저 책 몇 권을 읽어서 조금이라도 한자를 안 뒤에야 쓸 수 있으니, 이두로 인하여 한자를 알게 되는 자가 많습니다. 이두는 학문을 진흥시키는 일에 일조하였습니다. 그런데 언문을 쓰기 시작한다면 관리들이 오로지 쉬운 언문만을 익히고 어려운 한자를 배우지 않게 될 것이니 한자를 아는 자와 모르는 자로 나뉠 것입니다. 서리들이 언문을 배워 통달한다면 후세 사람들이 이것을 보고 27자의 언문만 익혀도 충분히 출세할 수 있다고 할 것입니다. 그렇다면 무엇 때문에 힘들여 성리학을 공부하겠습니까?

이 부분을 읽으면 떠오르는 장면이 있다. 밀양에서 한국인 한학자와 일본인 한학자가 나란히 앉아서 하는 대담을 들었다. 한국인 한학자는 백발에 흰 한복을 입었고, 일본인 한학자는 상대적으로 젊고 동그란 안경을 쓰고 양복을 입고 있었다. 한국인 학자 쪽에서 쏘듯이 이런 말을 했다. 일본에서는 가나를 섞어서 한문을 번역해 읽어왔다. 그러므로 원전을 그대로 사용하는 한국(조선)보다 해석에 있어서 왜곡되는 면이 있을 수밖에 없었다. 이런 말에 일본인 학자는 당황했다. 안경을 만지작거리더니 한문을 원형 그대로 사용한 조선에 비해 한문 문장 해석을 폭넓게 하지 못한 부분이 있는 것 같다고 인정했다. 한국인 학자는 한문과 한글로 깔끔하게 분리해서 쓰는 언어 시스템을 자랑스럽게 말했다. 최만리는 이두가 비루하지만 한문을 몇 글자라도 익힐 수 있으니 사용하는 게 더 낫다고 주장한 쪽이다. 한국인 학자는 일본인 학자를 ‘오랑캐’와 비슷한 위치로 깎아내리며 한문과 한글이 분리된 언어 시스템에 대해 우월감을 느끼는 듯 했다. 여하튼 둘 다 한문을 유일무이한 문명의 언어라고 생각하는 건 똑같은 것 같다.

1. (...) 중국은 말과 글이 같아도 형옥(소송)에서 억울하고 잘못된 것이 많습니다. 가령 우리나라로 말하더라도 옥에 갇혀있는 죄수로서 이두를 해득하는 자가 초사를 읽고서 허위인 줄 알면서도 매를 견디지 못하여 그릇 항복하는 자가 많습니다. 이는 초사의 글 뜻을 알지 못하여 원통함을 당하는 게 아님이 명백합니다. 만일 그렇다면 언문을 쓴다 할지라도 무엇이 다르겠습니까. 형옥의 공평하고 공평하지 못함은 옥리가 어떠하냐에 있고 말과 문자의 같고 같지 않음에 있지 않습니다. 언문으로서 재판을 공평하게 한다는 것은 옳지 않다고 생각합니다.” **

백성들이 글을 읽을 줄 알아도 매를 맞으면 없는 죄도 인정하게 된다고 말하고 있다. 백성이 문자를 아는 것과 공평한 재판을 내리는 것과는 전혀 상관이 없으니, 옥리(감옥 일을 맡는 사람)나 잘 뽑으면 된다는 것이다. 자신이 무슨 죄를 지었는지 읽을 수 없는 사람이 재판을 받는데, 공정한 소송이 어떻게 가능할까. 세상을 새롭게 바꾸는 일을 하려고 하면 꼭 그것을 반대하는 기득권 세력이 있기 마련이다. 훈민정음의 경우에는 문자 권력을 가진 사람들이었다. 아무리 집현전 학자라지만 이 부분에서는 본심을 드러내고 말았다.

1. 옛 유학자들이 이르기를 “어떤 것에 빠져서 즐기면 의지와 기백을 빼앗긴다. 심지어 글씨 쓰는 일조차도 선비들이 일삼아야 하는 것이지만, 그것에 빠져 탐닉하면 의지와 기백을 잃는다”고 하였습니다. 지금 세자가 덕성을 갖추었다 하더라도 아직은 성인의 학문에 마음을 두어 미진한 것을 궁구해야 합니다. 언문이 유익하다 할지라도 문사들의 육예(禮예, 樂악, 射사, 御어, 書서, 數수) 중에 한 가지일 뿐입니다. 하물며 정치에 도움이 되지 않고 정신을 소모하고 시간만 낭비한다면 세자의 학업을 크게 해칠 것입니다. 신 등이 보잘 것 없는 재주로나마 전하를 가까이에서 모시고 있기에 품은 생각을 숨길 수 없어 감히 성상께 아룁니다.

임금이 상소를 보고 말하였다.

너희들이 올린 상소에 ‘우리 소리를 써서 글자를 만든 것이 모두 옛법에 위배된다’고 하였다. 설총의 이두 또한 음이 다르지 않은가? 설총이 이두를 제작한 본뜻은 백성을 위함이 아니겠는가? 만일 이두가 백성을 위한 것이라면 지금의 언문 또한 그런 것이 아니겠는가? 너희들은 설총은 옳다 하면서 내가 하는 일은 그르다 하니 그 이유가 무엇인가? 또 그대들이 운서(한자들을 분류하여 엮은 일종의 발음 사전)를 아는가? 사성칠음에 자음, 모음에 몇 개 있는가? 만일 내가 그 운서를 바로잡지 않으면 그 누가 이를 바로잡을 수 있겠는가?

또 그대들이 상소문에서 ‘언문은 하나의 새로운 기예일 뿐입니다’ 라고 하였다. 내가 늘그막에 하루 하루 지내기가 힘들어 다만 책을 벗 삼을 뿐이다. 그것이 어찌 내가 옛것을 싫어하고 새것을 좋아해서이겠는가? 내가 매사냥을 하는 것도 아닌데 너희들의 말이 너무 지나치다. 그리고 내가 이제 늙어서 나라의 모든 공부를 세자에게 맡겼다. 비록 작은 일이라도 세자가 참여하는 것이 마땅하거늘, 하물며 우리 글자를 만드는 일은 어떻겠는가? 만약 세자로 하여금 항상 동궁에서 공부만 하게 한다면, 나라의 일은 환관들이 하라는 것인가? 너희들은 가까이 모시는 신하들이라 나의 뜻을 잘 알 텐데도 이렇게 말하는 것은 옳지 않다.

(...)

전에 김문이 말했다. ‘언문을 제작해서는 안 될 이유가 없습니다.’ 그런데 지금은 말을 바꿔 옳지 않다고 한다. 그리고 정창손도 말을 바꿔서 “《삼강행실》을 반포한 후에도 충신·효자·열녀의 무리가 나오지 않았습니다. 사람이 행하고 행하지 않는 것은 사람의 자질에 달려 있습니다. 언문으로 번역한 《삼강행실》을 본다고 해서 백성들이 충신·효자·열녀가 되겠습니까?’ 라고 한다. 이따위 말이 어찌 선비의 도리를 아는 자의 말이겠는가? 너희들은 아무짝에도 쓸모없는 비열한 자들이다.”

-세종 26년 (1444, 갑자) 2월 20일

이 날의 기록은 조목조목 유명한 것 같다. 세종이 음운학에 대해 깊이 관심을 가졌다는 증거, 《삼강행실》을 만들기 위해 언문을 만들었다는 증거가 된다. 새별의 경우 이런 해석을 했다.

“훈민정음 창제 사실이 알려지고 두 달 뒤에 제출된 이 상소문은 당시 조선 유학자들의 ‘중국바라기’가 어느 정도로 심했는지를 단적으로 보여줍니다. 세종은 이러한 문화적 사대주의와 싸웠다고 해도 과언이 아닙니다. 문제는 지금도 이런 상황이 크게 달라지지 않았다는 점입니다. 그 대상이 중국에서 미국이나 유럽으로 바뀌었을 뿐이니까요. 그러나 세종시대는 지금보다 훨씬 낫습니다. 독자적인 문화창조 작업으로 문화사대주의를 극복하려 했으니까요. 세종은 한글 뿐만 아니라 악보도 창제했고 독자적인 달력도 만들었습니다. 중국의 고대 성왕이나 할 수 있는 ‘작(作)’의 작업을 직접 해버린 셈입니다.”

최만리의 상소문을 읽으면서 ‘언문만 사용하게 되면 옛 글과 소통하지 못하게 될’거라는 부분이 충격적이었다. 한글세대인 내가 많이 들어온 말이고, 혼자서도 했던 생각이기 때문이다. 그 말이 최만리 상소문에서 나오니 혼란스러웠다. 하지만 생각해보면 이 문제는 훈민정음의 창제 때문이 아니라, 우리의 옛 글을 읽도록 가르치지 않았던 교육의 잘못이다. K-study의 실종이라고나 할까. 세종은 사대주의를 독자적인 문화창조로 극복하려 했다고 했다. 우리는 어떻게 창조하여 개벽할 수 있을까.

*세종실록 인용문 출처 : 홍세미 풀어 읽음, 《낭송세종실록》, 북드라망, 2017

** 국사편찬위원회의 번역을 약간 수정한 것입니다. 이 문단 이외의 인용문은 모두 위의 책에서 인용하였습니다.

조개 · 박상희

여름 장기 여행을 떠났다가 복학 시기를 놓쳐 얼떨결에 휴학을 했다. 동대문 성곽길을 걷고 정독도서관에 가고 개벽학당 동지들을 만나며 살아가고 있다

Sunghwan Jo [개벽일지 2019.10.19] <일본에서 소개하는 동학사상

Sunghwan Jo

t1nSr9 Orctsrcuposonber adld2rseoru019sed ·

[개벽일지 2019.10.19] <일본에서 소개하는 동학사상>

기타지마 기신 교수님의 기획으로 다음달에 일본에서 하게된 동학강좌의 요지

<동학의 생명사상과 현대>(수정)

2019년 11월 24일(일) 욧카이치 토미다

조성환 (원광대학교 원불교사상연구원)

1860년에 탄생한 동학은 생명평화사상에 기초하여 생태문명을 지향한 한국의 대표적인 '토착적 근대화' 운동의 사례이다. "사람은 하늘이다"를 슬로건으로 하는 동학은 약화된 하늘과의 관계를 회복하고, 한국의 전통적 우주론을 부활시켜, 유학이나 과학과는 다른 천학(天學)을 제시하였다. "천지를 부모로 삼고 만물을 동포로 여기는" 천학은 민주와 생태가 결부된 생태민주주의 내지는 생태공화주의로 자리매김될 수 있다. 동학의 생명평화사상은 그후 1919년의 만세운동을 거쳐, 현대에까지 계승되고 있다. 1980년대에는 동학사상에 기초한 생활협동조합 '한살림'이 창시되었다. 1999년부터는 1893년의 '보은취회'를 기념하는 동학축제가 매년 '동학농민혁명공원'에서 1주일 동안 열리고 있다. 2000년부터는 시민단체와 종교단체가 중심이 되어 '생명평화운동'이 전개되고 있다. 2016년의 촛불혁명도 실은 동학 이래의 생명평화운동의 결실이라고 할 수 있다. 또한 올해부터는 동학농민전쟁의 격적지인 보은에서 동학정신을 부활시킨 마을운동이 시작되었고, 서울에서는 동학의 개벽이념을 내건 개벽학당이 문을 열었다.

<東学の生命思想と現代>(要旨)

2019年11月24日 四日市 富田

趙晟桓(圓光大学校円仏教思想研究院)

1860年に韓国で誕生した「東学」は生命平和思想に基づいて生態文明を目指した韓国の代表的な「土着的近代化」運動の一つである。“人は天なり”をスローガンにする東学は当時弱まっている「天」との繋がりを回復し、韓国の土着的宇宙論を復活させ、儒学や科学とは異なる「天学」を提示した。天地を父母とし、万物を同胞とする天学は民主と生態とが結びついた一種の生態民主主義や生態共和主義ともいえる。東学の生命平和運動はその後、1919年の「万歳運動」を経て現代にまでも受け継がれている。民主化運動が盛んであった1980年代には東学思想に基づいた生活協働組合である「ハンサリム」が創立された。1999年からは1893年の「報恩聚会」を記念する東学祭りが毎年「東学農民革命記念公園」で一週刊にかけて開かれている。2000年からは市民団体と宗教団体とが中心になって「生命平和運動運動」を展開している。2016年の「蝋燭デモ」も実は東学以来の生命平和運動の実りであるといえる。また、今年からは東学農民戦争の激戦地である「報恩」で東学精神を活かした郷村運動が始まっており、ソウルでは東学の開闢理念を掲げた「開闢学堂」が開かれた。

Comments

유상용

보은의 마을운동에 대해 좀 더 알고싶은데 어떻게 알수있을까요?

· Reply · 52 w

이윤복

보은취회...

의미있는 취회인디... 아쉽...

· Reply · 52 w

Sunghwan Jo

광고로 나가는 요지에서만 빠졌지 강연에서는 자세히 소개할 예정입니다. 자료 좀 보내주세요^^ hansowon70@nate.com

· Reply · 52 w

강길모

개벽學黨? 學堂?

· Reply · See translation · 52 w

Sunghwan Jo

감사합니다ㅎㅎ. 한자 수정하고 <보은취회> 내용도 보완해서 다시 보냈습니다.

· Reply · 52 w

이호재

한국학의 희망! 조선생님 화이팅입니다!

박길수 개벽과 근대: 한국의 근대를 다시 묻는다(||)

박길수 is with Sean SooHyun Kim.

·

개벽과 근대: 한국의 근대를 다시 묻는다(||)

|1| 동학농민혁명과 '두 근대'의 충돌(김상준 경희대)

ㅡ일반적으로 "혁명"은 일반적으로 권력의 교체를 추구/ 전제로 한다.

ㅡ그런데 특징적이게 동학농민혁명은 '집강소' 체제가 들어섰다.

ㅡ권력 교체 대신 '관민공치'체제로 운영이 되었다.

ㅡ이것은 조선의 주권 이론이 서양의 그것-표준적 주권이론-과는 달랐던 덕분에 가능했던 체제이다.

ㅡ이것은 세계 근대(혁명)사에서 매우 특이한 현상이다.

ㅡ공치로 나타난 조선의 근대 흐름은 서구적 형태의 근대와 어깨를 나란히 할 수 있는 것이다(재발견).

ㅡ동아시아가 서구에 뒤진 것은 최근 200년 사이의 일일 뿐

ㅡ 최근 동아시아의 발흥은 200년 동안의 비정상이 정상화하는 과정

ㅡ200년간 발호한 서구적인 근댜는 팽창. 침략적인 방식

ㅡ동아시아적 근대는 안으로의 확장하는 방식의 근대...= 내장적 근대.. inpand ....

ㅡ내장적 근대는 일시적으로 패배했으나 팽창적 근대는 최근 파국을 맞이하고 있고(세계의 균열. 기후. 빈부격차 등) 내장적 근대의 방식의 부활이 진행되고 있다.

|2| 토착적 근대화의 지구적 근대 (기타지마 기신, 욧카이치대)

ㅡ오늘 발표는 2012년부터 원광대 여러 교수님들과 교류하면서 도달하게 된 개념 - 한일 학술교류 결과이다.

ㅡ김상준 교수의 내장적 근대는, 동아시아뿐 아니라 지구적 규모의 일이었다고 생각한다(제3세계).

ㅡ서구적 근대는 지금 파국을 맞이하고 있고, 그 대표적 인물이 일본의 아베 수상이라고 본다 - 나와는 인연이 없다.

ㅡ아프리카 문학에서의 래지컬 리얼리즘 (이중화) : 개벽과 통한다고 본다. 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것의 통섭.

ㅡ간디의 근본사상이 형성된 곳은 아프리카이다(간디가 아프리카에 머무던 시기 - cf. 우분투)

ㅡ이중화란 개체 안에서 보편을 본다는 것이다.. 각자위심과 동귀일체로 이해할 수 있을 듯

|3| 동학의 근대성 : 생명평화사상을 중심으로 (안효성, 대전대)

ㅡ 동학의 개벽사상의 특징은 서구발 근대가 보여준 편합함과 폭력성, 반평화적 성격을 갖지 않은 '다른 근대'

ㅡ동학을 한국적 근대의 기점으로 보는 세 가지 유형을 대표적인 인물 중심으로 고찰

ㅡ서구적 근대의 기준으로 볼 때, 동학에서 시민/인민의 탄생을 볼 수 있다는 송호근의 입장

ㅡ근대는 서구중심/기준의 근대만이 존재한 것이 아니라, "중층근대"로 존재함 - 동학은 동아시아적 근대의 유형, 특히 한국적 근대의 전형을 보여줌(김상준의 입장)

ㅡ서구 / 또는 반 서구라는 구도에서 한국의 근대와 동학을 보는 것을 완전히 벗어나, '근대'가 곧 '개벽'이었다는 점에서 보는 조성환의 입장

ㅡ이 중에서 조성환의 입장이 가장 설득력 있다고 봄

ㅡ이러한 관점에서 동학의 근대성의 특징은 "다시개벽"과 "생명평화"의 근대로 자리매김할 수 있음

ㅡ"동학에는 한국적 정체성과 역사적 특수성이 존재하면서도, 지역과 시대를 초월해 수용할 수 있는 보편적 가치가 제시되고 있다는 점에서 독특하고 또 폭넓은 수용성이 잇다. 우리가 동학의 근대성을 말할 수 잇다면 바로 이런 점을 아울러 볼 때 가능할 것이며, 그런 측면에서 동학은 여전히 살아 있다고 할 수 있다. 아니, 앞으로 더 큰 비행을 앞두고 있다고 할 수 있다.

|4| 번역의 근대에서 창조의 근대로: 개벽파의 개념 창조를 중심으로(조성환, 허남진)

ㅡ일본은 번역의 근대로, 한국은 번역의 번역(중역) 근대(즉, 일본이 번역한 근대를 다시 번역해서 수입)로 이해한 것이 그동안의 이해

ㅡ동학은 서구(일본) 근대, 또는 전통(성리학 등)의 번역이 아니라, (창조적) 해석, 나아가 개념의 창조를 통해 개화(근대)에서 개벽(근대)로 나아갔다.

ㅡ"19세기 말 - 20세기 초의 개벽파는 단순히 서양의 개념을 번역하는 데 만족하지 않고, 자신들이 지향하는 새로운 세계를 표현하기 위하여 전통 개념을 재해석하거나 새로운 개념을 만드는 데 주력했다. 그렇다면 이들이 재해석하거나 재창조한 개념에는 어떤 것이 있을까"

ㅡ오상준의 '사개인(사개인)과 공개인(공개인)

ㅡ이돈화의 개인아(개인아)와 사회아(사회아) (이상 해석)

ㅡ최시형의 기화적 우주론

ㅡ이돈화의 '한울'개념

ㅡ"개벽파의 개념을 분석한 연구나 개념어사전 또는 개념어 총서는 전무하다고 해도 과언이 아니다. 개벽파의 개념 연구 작업이 중요한 이유는 우리가 근대화 과정에서 얼마나 주체적으로 전통 사상을 해석하고 서양의 근대를 수용했는지, 그리고 그 과정에서 얼마나 창조적인 철학 개념들이 탄생했는지를 보여주기 때문이다."

Comments

Write a comment...

Sunghwan Jo [개벽일지 2019.08.01] 번역의 근대 vs 창조의 근대

Sunghwan Jo

[개벽일지 2019.08.01] 번역의 근대 vs 창조의 근대

다산 정약용을 읽다가 혜강 최한기를 읽으면 누구나 당황하게 된다. 난생 처음 보는 개념들이 등장하기 때문이다. 다산까지는 주자학의 개념으로 이해가 되지만 혜강부터는 그것이 통하지 않는다. 둘 다 주자학에는 비판적이었는데 틀 자체가 달라졌기 때문이다. 최한기는 '기학'이라는 자체적인 틀을 만든 사람이다.

개벽파도 크게 다르지 않다. 비록 최한기 정도까지는 아닐지라도, 그들만의 독특한 개념들이 등장하기 시작한다. 기화, 천인/천민, 경물, 향아설위, 한울, 공개인, 세계일가, 천지공사(天地公事), 사은(四恩), 삼동윤리 등등. 이 모든 것을 아우르는 개념이 '개벽'이다. 그래서 한국의 근대는 '번역의 근대'라는 종래의 틀로는 설명이 안 되는 부분이 있다. 아니 개벽이라는 말부터가 번역어가 아니다. 기존의 개념을 탈구축한 새로운 개념이다. 개벽파는 한편으로는 전통 개념을 탈구축하고 다른 한편으로는 서양과의 만남을 통해 새로운 개념을 창조하였다.

이렇게 보면 “한국의 근대는 일본의 근대를 번역한 ‘중역의 근대’”라는 종래의 학설은 근본적으로 재고되어야 한다. 개화만을 근대로 보고 개벽은 근대로 보지 않은 소치이다. 작년의 8.15 학술대회가 “개벽도 근대로 보자”는데 초점이 맞춰져 있었다면, 이번 8.15 학술대회에서는 그 근대가 “어떤 점에서 창조적이었는지”를 어필하고자 한다.

Comments

유상용

수백 수천만 ...의 사람이 창안眼자, 창세世자, 창조자로 되게 하는 개벽

[김지수의 인터스텔라] 이어령 마지막 인터뷰 "죽음을 기다리며 나는 탄생의 신비를 배웠네" - 조선일보

[김지수의 인터스텔라] 이어령 마지막 인터뷰 "죽음을 기다리며 나는 탄생의 신비를 배웠네"

김지수 문화전문기자

입력 2019.10.19 07:00 | 수정 2019.11.01 23:09

"죽는 것은 돌아가는 것… 내가 받은 모든 게 선물이었다"

"죽음 알기 위해 거꾸로… 유언같은 '탄생' 써내려가"

"촛불 꺼지기 전 한번 환하게 타올라, 그것은 신의 은총"

"나중 된 자 먼저 돼, 죽음 앞에서 당당했던 딸 좇아"

"괴테처럼… 인간과 학문 전체를 보는 제너럴리스트로"

이어령 전 장관(87세). 생의 마지막 시간을 치열하게 쓰고 있다.

이어령 전 장관(87세). 생의 마지막 시간을 치열하게 쓰고 있다.

"이번 만남이 아마 내 마지막 인터뷰가 될 거예요."

이어령 선생이 비 내리는 창밖을 응시하며 담담하게 말했다. 지난주에 보기로 했던 약속이 컨디션이 안 좋아 일주일 연기된 터. 안색이 좋아 보이신다고 하자 "피에로는 겉으로는 웃고 속으로는 운다"며 쓸쓸하게 웃었다. 품위 있게 빗어넘긴 백발, 여전히 호기심의 우물이 찰랑대는 검은 눈동자, 터틀넥과 모직 슈트가 잘 어울리는 기개 넘치는 한 어른을 보며 나는 벅참과 슬픔을 동시에 느꼈다.

비디오 아티스트 백남준은 살아생전, 이어령의 회갑연에서 두 장의 그림을 그려주었다. TV 상자 안의 말(馬) 그림과 TV 상자 안의 입술(말言이 터지는 통로) 그림이었다. 말(言)이라는 무기를 들고, 말(馬)달리는 자가 이어령이었다.

그가 쏟아낸 말은 과거를 달릴 때나 미래를 달릴 때나 주저가 없었다. 스킵(skip)과 시프트(shift), 축지법과 공중부양을 자유자재로 구사해서, 선생과 앉아 인터뷰하던 서재는 늘 ‘매트릭스’나 ‘인터스텔라’ 같은 SF 영화의 세트처럼 느껴지곤 했다.

오늘 마주 앉은 방엔 책 한 권, 서가 한 칸 없이 고적했다.

기품이 넘치는 이태리산 적갈색 책상과 의자 한 벌. 한 면을 가득 채운 녹색 벽엔 선생과 교류했으나 먼저 세상을 뜬 세계의 지성들이 보내온 편지와 사진, 기사로 채워져 있었다. 루이제 린저, 이오네스코, 누보리얼리즘의 창시자 알랭 로브그리예, 노벨문학상 작가 프랑수아 모리악 등등. 선생은 한 명 한 명 짚어가며 그들과의 인연을 즐겁게 회상했다.

한국의 지성의 큰 산맥이었던 이어령. 22살에 문단 원로들의 권위의식에 비수를 꽂는 선전포고문 ‘우상의 파괴’로 유명 인사가 이후, 65년간 때로는 번뜩이는 광야의 언어로 때로는 천둥 같은 인식의 스파크로 시야의 조망을 터주었던 언어의 거인. 벼랑 끝에서도 늘 우물 찾는 기쁨을 목격하게 해준 우리 시대의 어른.

십수 년 전 이미 ‘디지로그(디지털+아날로그)라는 아름다운 미래문명을 선창한 분임에도, 당신이 제일 잘한 일은 문화부 장관 시절 ‘노견(路肩)’을 ‘갓길’로 바꾼 것이라고 했다.

오늘 선생 앞에 앉아 있으니, 갑자기 아득하여 88올림픽 개막식에서 그가 연출했던 잠실벌의 굴렁쇠 소년이 생각났다. 햇빛 내리쬐는 광장에 쓰였던 한 줄 정적의 시. 가을비가 대지를 적시는 오늘, 나는 그에게서, ‘죽음'이라는 한 편의 시를 듣게 될 터였다.

그는 항암치료를 마다한 채로 마지막 기력을 다해 책을 쓰고, 강연하고, 죽음까지 기록할 한 편의 다큐멘터리를 찍고 있었다. 머지 않아 ‘탄생'이라는 책이 나오는데, 이 인터뷰로 가까운 이들에게 "그동안 함께 해줘서 고마웠다"는 인사를 전하고 싶다고.

사진 촬영을 할 땐 "씽킹맨(Thinking Man)은 웃지 않는다"고 겁을 주더니, 인터뷰 내내 "쫄지 마!"라고 함박웃음을 터뜨렸다. 죽음이 이토록 아름다운 것인 줄 오늘 처음 알았다.

그의 말 속에서 과거의 탄생과 미래의 죽음이 만났고, 그렇게 그의 주례로 ‘아름다워진’ 현재가 탄생했다.

그의 말 속에서 과거의 탄생과 미래의 죽음이 만났고, 그렇게 그의 주례로 ‘아름다워진’ 현재가 탄생했다.

-건강해 보이십니다.

"나같은 환자들은 하루에도 듣는 코멘트가 여러 가지야. "수척해 보여요." "건강해지셨네." 시시각각 변하거든. 알고 보면 가까운 사람도 사실 남에겐 관심이 없어요. 허허. 왜 머리 깎고 수염 기르면 사람들이 놀랄 것 같지? 웬걸. 몰라요. 남은 내 생각만큼 나를 생각하지 않아. 그런데도 ‘남이 어떻게 볼까?' 그 기준으로 자기 가치를 연기하고 사니 허망한 거지. 허허."

남겨진 생의 시간이 유한하여, 나는 선생께서 하는 말은 무엇이든 듣고 싶었다. 토씨 하나, 한숨 한 자락이라도 놓치기 싫어 "예전처럼 자유롭게 대화하자"고 부탁드렸다.

-혼자 기다리며 녹색 벽에서 선생께서 젊은 시절에 신문에 쓰신 ‘모리악의 기침 소리'를 보았습니다.

"(미소지으며)내가 프랑스에서 모리악 선생을 만나고 쓴 거지. 여기엔 없지만 실존철학자 가브리엘 마르셀과의 추억도 있어요. 그때 그분이 여든이 좀 넘었을 때야. 생각해보면 지금 나보다 젊었는데 아파트 계단을 못 올라가셨어요. 내가 등에 업히라고 했더니 화를 내요. 나는 시체가 아니라고(웃음). 서양 문화는 부축은 받아도, 업히는 건 수치로 여겨요. 한국은 다르지. 상호성이야. 이효석의 ‘메밀꽃 필 무렵'을 봐도 처음 만난 아들과 아버지가 업고 업혀서 냇물을 건너잖아. 사위가 장모를 업고 사장이 사원을 업어줘요. 다들 어릴 적 엄마 등에 업힌 기억이 있거든."

-업어준다는 건 존재의 무게를 다 받아준다는 건데… 서양인에겐 익숙지 않은 경험이군요.

"그들은 아이를 요람에서 키우니까. 태어나자마자 존재를 분리하지요. 땅에 놓으면 쥐들이 공격해서 아이를 천장에 매달아 두기도 했어요. 우리나라는 무조건 포대기로 싸서 둘러업잖아. 어미 등에 붙어 커서 우리나라 사람들이 천성이 착해요(웃음). 서양은 분리가 트라우마가 돼서 독립적인 만큼 공격적이거든. 한국의 전통 육아는 얼마나 슬기로워요. 오줌똥도 쉬쉬~, 끙아끙아~ 하면서 어린애 말로 다 유도를 했거든."

-요즘 ‘탄생’에 관한 이야기를 쓰신다고 들었습니다. 지난번 뵐 때 ‘마지막 파는 우물은 죽음’이라고 하셨는데요.

"죽음을 앞두면 죽는 얘기를 써야잖아? 나는 반대를 써요. 왜냐? 죽음은 체험할 수가 없으니까. 사형수도 예외가 없어요. 죽음 근처까지만 가지. 죽음을 모르니 말한 사람이 없어요. 임사체험도 살아 돌아온 얘기죠. 살아 있으면 죽음이 아니거든.

가령 이런 거예요. 어느 날 물고기가 물었어. "엄마, 바다라고 하는 건 뭐야?" "글쎄, 바다가 있기는 한 모양인데 그걸 본 물고기들은 모두 사라졌다는구나." 물고기가 바다를 나오면 죽어요. 그 순간 자기가 살던 바다를 보지요. 내가 사는 바다를 볼 수 있는 상태, 그게 죽음이에요. 하지만 죽음이 무엇인가를 전해줄 수는 없는 거라. 그래서 나는 다른 데서 힌트를 찾았어요."

1982년, 이어령은 일본인을 ‘축소지향의 일본인’이라고 명명하며, 섬나라 사람들에게 정체성의 경종을 울렸다. 그 책은 일본에서 출간 5개월 만에 12만 부가 판매되었다.

1982년, 이어령은 일본인을 ‘축소지향의 일본인’이라고 명명하며, 섬나라 사람들에게 정체성의 경종을 울렸다. 그 책은 일본에서 출간 5개월 만에 12만 부가 판매되었다.

-어디서 힌트를 찾으셨나요?

"죽을 때 뭐라고 해요? 돌아가신다고 하죠. 그 말이 기가 막혀요. 나온 곳으로 돌아간다면 결국 죽음의 장소는 탄생의 그곳이라는 거죠. 생명의 출발점. 다행인 건 어떻게 태어나는가는 죽음과 달리 관찰이 가능해요.

2~3억 마리의 정자의 레이스를 통해서 내가 왔어요. 수능 시험보다 어려운 시험을 통과한 거지(웃음). 그런데 그 전에 엄마와 아빠가 만나지 않았더라면, 또 그 전의 조부모가 만나지 않았더라면… 그렇게 계속 거슬러 가면 36억 년 전 진핵 세포가 생겼던 순간까지 가요. 나는 그렇게 탄생을 파고들어요."

-죽음을 느끼면서 태어남 이전을 복기한다? 엄청난 속도의 플래시백인데요. 뇌에서 빅뱅이 일어났겠습니다.

"허허. 그렇지요. 모험은 미래에 있는 것이 아니라 아주 먼 과거에 있어요. 진화론자의 의견에 비추어보면 내 존재는 36억 년 원시의 바닷가에서 시작됐어요. 어찌 보면 과학은 환상적인 시야. 내가 과거 물고기였을까, 양수가 바닷물의 성분과 비슷하니 그럴지도 모르겠다...

태아 형성 과정을 보면 아가미도 물갈퀴 자국도 선명하게 보이거든. 그렇게 계산하면 내 나이는 사실 36억 플러스 여든일곱 살이야. 엄청난 시간을 산 거죠. 죽음에 가까이 가고서 나는 깨달았어요. 죽음을 알려고 하지 말고 내가 어디에서 왔는지를 알아야 한다는 것을."

과거로 가서 미래를 본다는 설명이 이상하게 안도감을 주었다. 그는 이어령이다. 평생 창조적 역발상으로 우리에게 새로운 시야를 선물처럼 안겨준 사람.

-선생은 오래전에 이미 ‘디지로그가 온다'로 디지털과 아날로그의 융합을 예언하셨어요. 미지의 죽음을 탄생의 신비로 푸니, 이번엔 또 뭐가 보이던가요?

"난 옛날부터 참 궁금했어요. 왜 외갓집에만 가면 가슴이 뛸까? 왜 외갓집 감나무는 열린 감조차 더 달고 시원할까(웃음)? 그게 미토콘드리아는 외가의 혈통으로만 이어져서 그래요. 거슬러 가면 저 멀리 아프리카의 어깨 벌어진 외할머니한테서 내가 왔는지도 몰라. 허허. 이렇게 한발 한발 가면서 느껴지는 게 신의 존재예요. 최초의 빅뱅은 천지창조였구나…"

과학을 잘 모르면 무신론자가 되지만, 과학을 깊이 알면 신의 질서를 만난다고 했다. 죽음이 아닌 탄생을 연구하면서 선생은 점점 더 자신만만해졌다. 말하는 중간에 '쫄지 마'라는 악센트를 농담처럼 박아넣었다.

"탄생을 연구하면 무섭지가 않아. 지적으로도 그래요. 아리스토텔레스 나와보라, 그래. 너는 생명을 알고 썼냐? 나는 이제 안다, 이거지(웃음)."

웅장한 지성.

웅장한 지성.

-그런데 요즘엔 탄생 자체를 비극으로 보는 젊은이들이 많습니다.

"인간은 내 의지로 세상에 나오지 않았어요. 하지만 그래서 안 태어나는 게 행복했다, 어쩔 수 없이 태어났으니 빨리 사라지는 게 낫겠다, 이렇게 반출생주의적인 사고를 하는 건 무의미해. 제일 쉬운 게 부정이에요. 긍정이 어렵죠.

나야말로 젊을 때 저항의 문학이다, 우상의 파괴다, 해서 부수고 무너뜨리는 데 힘을 썼어요. 그런데 지금 죽음 앞에서 생명을 생각하고 텅 빈 우주를 관찰하면, 다 부정해도 현재 내가 살아 있다는 건 부정할 수가 없어요. 숨을 쉬고 구름을 본다는 건 놀라운 일이에요."

-그 놀라움의 힘으로 또 무엇을 보셨나요?

"생명은 입이에요. 태내에서도 생명은 모든 신경이 입으로 쏠려 있어요. 태어난 후엔 그 입으로 있는 힘껏 젖을 빨지요. 그 입술을 비벼 첫 소리를 내요. "므, 브…" 가벼운 입술 소리 ㅁ으로 ‘엄마, 물’을, 무거운 입술소리 ㅂ으로 ‘아빠, 불’을 뱉어요. 물은 맑고 불은 밝잖아. 그런데 그 ㅁ과 ㅂ이 기가 막힌 대응을 이루는 게 바로 우리 한글이에요. water와 fire로는 상상도 못할 과학이야. 놀랍죠."

어떤 주제든 언어로 시작해서 언어로 끝난다는 게 더 놀라웠다.

-프로이트도 구강기를 정신분석의 첫 단계로 중요하게 보지 않았습니까?

"하지만 프로이트는 뱃속 세계를 몰랐어요. 태어난 후부터 트라우마를 적용했는데, 기실 태아 때 더 많은 트라우마가 생긴다는 걸 그는 몰랐지. 아우슈비츠에서 죽은 사람의 후손 중 많은 사람이 폐소 공포증을 앓았어요. 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 유전은 내 조상의 정확한 이력서예요.

동양의 탄생학과 서양의 유전학은 동시에 말하고 있어요. 뱃속에서의 10개월이 성격, 기질, 신체의 많은 부분을 결정한다고. 스승이 10년 가르친 게 뱃속에서 가르친 10개월만 못하다잖아. 그래서 지혜로운 한국인은 태중의 아이를 이미 한 살로 보는 거예요."

그 사실을 프로이트가, 칸트가, 헤겔이 알았겠느냐고 말하며 호탕하게 웃었다. 가슴뼈가 커지는 화통한 웃음에 공기 틈이 시원하게 벌어졌다.

"그러니까 ‘쫄지 마!' 허허. 알고 보면 프로이트는 돌팔이였어요. ‘우상의 추락’이라는 책에도 있잖아. 다만 인간의 에고를 구조적으로 봤다는 데 의의를 두는 거죠. 인격은 다층적이라 의학뿐 아니라 인문학자의 상상력으로도 봐야 해요."

-철학자 김형석 선생은 인격의 핵심은 성실성이라고 했지요. 선생은 인격의 핵심을 뭐라고 보십니까?

"하하. 핵심은 인격과 신격은 다르다는 거예요. 하나님을 흉내 내기보다 악마에게 영혼을 팔려고 했던 괴테가 그 인간다움으로 구제를 받았어요. 나는 유다가 베드로보다 예수님을 더 잘 이해했을 거라고 봐요. 자살로 생을 마감하면서 유다는 교회가 아니라 피의 밭을 남겼어요. 그런데 인간의 인격은 유다에 가까워서 더욱 신격을 욕망해요. 그래서 고통스럽죠.

내 마음의 빅뱅을 그 누가 알겠어요? 한 소녀가 "이 남자와 헤어질까요?"라고 물으면 아인슈타인이 뭐라고 할까? 그는 물리적 상대성 이론의 대가지만, 열 길 물 속은 알아도 한 길 사람 속은 몰라요. 각자의 마음은, 두뇌는 지구에서 하나예요. 기술로 찍어낸 벽돌이 아니거든. 내 몸의 지문도 마음의 지문도 세상에 하나뿐이지. 하나님의 유일한 도장이야. 내 마음의 지문에는 신의 지문이 남아있어요."

-요즘 들어 신에 대해 더 많은 말씀을 하십니다.

"신이 아니라 인간에 대해 말하고 있습니다. 우리는 신에 대해 말할 지식도 자격도 없는 자들이지요. 하나님의 눈으로 보면 베드로나 유다나 똑같아. 베드로도 유다처럼 닭이 울기 전 세 번 예수님을 부정했잖아. 오래 관찰하면 알아요. 신은 생명을 평등하게 만들었어요. 능력과 환경이 같아서 평등한 게 아니야. 다 다르고 유일하다는 게 평등이지요.

햇빛만 받아 울창한 나무든 그늘 속에서 야윈 나무든 다 제 몫의 임무가 있는 유일한 생명이에요. 그 유니크함이 놀라운 평등이지요. 또 하나. 살아있는 것은 공평하게 다 죽잖아."

-왠지 선생의 유니크함은 탄생부터 남달랐을 것 같습니다.

"내 유니크함의 80%는 어머니가 주셨어요. 내가 돌상에서 돌잡이로 책을 잡은 걸, 어머니는 두고두고 기뻐하셨어. 그때는 쌀이나 돈을 잡아야 좋아했는데, 어머니는 달랐죠. "우리 애는 돌상에서 책을 잡고 붓을 잡았다"고 내내 자랑을 하셨어요. 내가 앓아누워도 어머니는 머리맡에서 책을 읽어주셨어요. 그런 어머니 밑에서 자라서 나는 책을 읽고 상상력을 키우는 인간이 됐어요."

-언어적 상상력은 어린 시절에 길러진 것인지요?

"그랬어요. 형님이 놓고 간 책, 대학생이 보던 한자투성이 세계문학 전집을 읽었어요. 모르는 단어가 나오면 상상으로 단어를 익혔어. 사전도 없었죠. 내 언어 조직의 세포가 그때 활성화된 거라. ‘눈이 내릴 때 루바시카를 입었다’는 문장을 만나면 전후 문맥으로 그 겉옷을 상상해 보는 거야. 동화만 읽었으면 어림도 없었겠죠. 라틴어 고전도 그렇게 읽었어요.

나는 지금도 외국 여행을 가면 대실망이야. 어릴 때 소설을 읽으며 파리, 런던, 러시아를 다 상상으로 여행했어요. 내가 실제 만난 에펠탑은 내가 언어로 상상한 것보다 훨씬 작고 초라했지. 어릴 때 어려운 책을 읽으면 상상의 언어 능력이 발화돼요. 지금도 나는 모든 문제를 어원으로 접근해요."

“처음부터 내 목숨은 빌린 거였어요. 바깥에서 저 멀리서 36억년의 시간이 쌓여 온 거죠.”

“처음부터 내 목숨은 빌린 거였어요. 바깥에서 저 멀리서 36억년의 시간이 쌓여 온 거죠.”

어원은 화석과 같아서 그 자신, 고고학자처럼 언어라는 화석 조각을 찾아 거대한 공룡을 그린다고 했다. 모든 게 어린 시절 독서의 힘이었다고.

-글도 그렇지만 평생 말을 하면서 살아오셨어요. 지성에 막힘이 없고, 재미까지 있는 이야기꾼으로 사랑받으셨습니다. 선생의 뇌 구조가 궁금합니다. 질문이 어떤 방식으로 입력되고 흘러나오는지요?

"하하. 나는 좌뇌 우뇌를 다 써요. 나의 최전선은 말이고 생의 의미야. 말이 나오면 언어의 전선이 형성되거든. 그 말에 관심을 갖고 검색을 하다 보면 수억 개의 정보 중에서 의미 있는 것들을 고를 수 있어요. 그런데 내가 존경하는 시인 이상은 좀 달랐어요. 이 사람은 수학적 언어를 썼어. 수학적 머리와 문학적 머리가 다 트였던 사람이야. 그래도 쫄지 마(웃음). 이상은 일찍 죽었잖아."

-신기합니다. 어떤 천재는 단명하고 어떤 천재는 장수하는 걸까요?

"오래 살면 생각이 계속 달라져요. 내가 존경하는 이들은 다 일찍 죽었지. 이상도, 랭보도, 예수도. 단명한 이들의 공통점은 번뜩인다는 것. 둔한 게 없어요. 면도날로 소를 잡았지. 소를 잡으려면 도끼를 써야 하는데, 이상은 날카로운 면도날로 단번에 그었어요. 반면 괴테는 80살까지 살았어요. 도끼날 같았지. 도끼로 우주를 찍어 내린 사람이었어요. 형태학, 광산학까지 했잖아.

천재는 악마적 요소가 있어요. ‘파우스트'를 봐요. 파우스트는 신학을 했던 성스러운 사람이었어요. 사색적인 그가 한계에 부딪혀 자살하려다 악마에게 영혼을 팔지만, 결국 신은 그를 구원해요. 나는 서른이 지나고 모델이 없었는데, 그때 잡은 게 괴테였어. 괴테는 바이마르의 재상을 지냈죠. 그런데 나도 문화부 장관을 했잖아. 바이마르 인구보다 한국 인구가 더 많으니, 나는 괴테한테 쫄지 않아요(웃음)."

-선생이 한 말, 쓴 글, 해오신 일은 그 영역이 너무 방대해서 입이 벌어질 때가 많습니다.

"괴테도 유니버설맨이었어요(웃음). 동과 서를 알았고 성과 속을 알았고, 인공지능인 호몬클루스까지 써서 미래의 정황을 보여줬지요. 레오나르도 다빈치도 그랬죠. 코끼리의 전체를 보려면 그들처럼 제너럴리스트가 돼야 해요. 코만 만지고 코끼리를 봤다고 하면 엉터리야. 그렇게 인간과 학문의 전체를 보려고 했던 르네상스맨이 다빈치와 괴테였어요. 그런데 제너럴리스트들은 종종 욕을 먹어. ‘전공이 뭐냐’는 거죠. 허허."

-전공의 구분이 없으셨지요. 언어기호학자이면서 언론인, 비평가이면서 소설가, 시인, 행정가, 크리에이터로 살아오셨어요. 최종적으로 자신의 정체성을 우물 파는 자라고 하셨습니다.

"단지 물을 얻기 위해 우물을 파지는 않았어요. 미지에 대한 목마름, 도전이었어요. 여기를 파면 물이 나올까? 안 나올까? 호기심이 강했지. 우물을 파고 마시는 순간 다른 우물을 찾아 떠났어요. ‘두레박'의 갈증이지요. 한 자리에서 소금 기둥이 되지 않으려고 했어요. 이제 그 마지막 우물인 죽음에 도달한 것이고."

-죽음의 상태에 관한 공부도 하셨습니까?

"했지요. 인간에게도 퇴화한 날개가 있어(웃음)."

-무슨 말이지요?

"새는 날짐승이잖아. 그런데 무거운 새는 못 날아요. 그때는 날개가 덮개가 되죠(웃음). 인간도 몸이 불으면 못 날아. 늙고 병들면 머리가 빠지고 이빨이 빠지고 어깨에 힘이 빠져요. 비극이지. 그런데 마이너스 셈법으로 몸이 가벼워지면 날아요. 고통을 통과해서 맑고 가벼워진 영혼은 위로 떠요. 덩컨 맥두걸이라는 학자가 실험했어요. 죽은 후 위로 떠오르는 영혼의 무게를 쟀더니 21g이었죠. 그러니 죽어갈수록 더 보태지 말고 불순물은 빼야 해요. 21g의 무게로 훨훨 날아야지요."

-평생 어떤 꿈을 꾸셨습니까?

"동양에선 덧없는 것을 꿈(夢)이라 하고 서양은 판타지를 꿈(dream)이라 하죠. 나는 평생 빨리 깨고 싶은 악몽을 꿨어요. 작은 배를 타고 바다에 빠져 외길을 걷는 꿈, 어릴 때 복도에서 신발을 잃고 울던 꿈, 맨발로 갈 수 없던 공포, 뛰려면 발은 안 떨어지고, 도망가보면 아무도 없는 험한 산길이었지요. 자기 삶의 어두운 면이 비치는 게 꿈이에요. 깨면 식은땀을 흘리고 다행이다 했어요.

현실에서 눈뜨고 꾸는 내 꿈은 오직 하나였어요. 문학적 상상력, 미지를 향한 호기심…"

-요즘엔 어떤 꿈을 꾸십니까?