'We found a baby on the subway - now he's our son'

By Lucy Wallis

BBC World Service

Danny Stewart was rushing to meet his boyfriend for dinner when he ran past something lying on the floor of a New York subway station. Soon he would treasure it more than anything else in the world.

It was around eight o'clock on 28 August 2000, just past the frenzy of the New York rush hour when a subway train rattled down the track into 14th Street station, in the Chelsea district of Manhattan. Danny Stewart, 34, was late for dinner with his partner, Pete Mercurio, 32.

The couple had met three years earlier through a friend in Pete's softball team. Later Danny had moved in with Pete and his flatmate, but on this summer evening he had been back to his sublet apartment in Harlem to pick up the post.

As Danny was hurrying out of the station something caught his eye.

"I noticed on the floor tucked up against the wall, what I thought was a baby doll," he says.

He was puzzled - why would a child leave a doll on the ground? - but he continued up the stairs to the exit.

"I glanced back one more time, and that's when I noticed his legs moved."

He ran back down the stairs and realised that the doll was in fact a baby boy, wrapped in a dark sweatshirt, with his tiny legs sticking out.

"He didn't have any clothes on, he was just wrapped up in this sweatshirt. His umbilical cord was still partially intact, so I could tell he was a newborn. I was thinking maybe a day or so old," he says.

Danny could hardly believe what he was seeing. He couldn't understand how a baby had been left on the floor, or who could have left it.

The little boy was very quiet, and yet also alert, with big, wide eyes.

"He did look up and I stroked his head and then he whimpered a little bit. It seemed really unreal, the whole situation, and at that point I was trying to alert people to what was happening, but I couldn't get anybody's attention."

Danny yelled out, "Please, call the police," but almost everyone ignored him.

"I did get the attention of one woman, but she didn't speak English, so she didn't really understand what I was saying, even when I was trying to point to the baby," Danny says. "I think she probably thought I may have been a little deranged."

This was before the time when everyone had a mobile phone and Danny was afraid to pick up the baby in case he was hurt. So Danny ran up the stairs to the street to a payphone and called 911.

"I found a baby," he blurted out. Then he told the police where he was located and ran back to check the baby was still OK. He waited for what seemed like ages.

"I'm sure it was just a few minutes, but time was standing still as my heart was racing," he says. "I thought, well they probably think this is a prank call and they're probably not believing me, so somebody else needs to call, and that's when I thought of Pete."

Grabbing a quarter out of his pocket he ran back to the payphone to call him.

"Once again, I blurted out, 'I found a baby. I don't think the police believe me so call them please right now.'"

Pete, who had been pacing up and down, looking out of his apartment window waiting for Danny, says the hair on the back of his neck stood up.

"Because Danny doesn't joke, he wouldn't say something if it wasn't true," he says.

He bolted out of the apartment to the subway station, arriving as the police were carrying the baby away to be taken for a check-up at the hospital. After Danny had given his statement, the two of them left.

"I remember turning to Danny and saying to him on the sidewalk as the police car was driving away, 'You know, you're going to be connected to that baby in some way for the rest of your life,'" says Pete.

"Danny was like, 'What do you mean?' I said, 'Well, eventually, this child is going to learn of the night he was found and he may want to find the person who discovered him. Maybe there's a way that we can find out where he ends up and send a birthday gift every year on this date?'"

The next day, news of the baby found on the subway was all over the headlines.

"Danny Stewart was the Good Samaritan that found the seven-pound baby," said one reporter, as Danny was interviewed for TV news.

"The baby is Hispanic with patches of brown hair on the top of his head," said another.

Danny wanted to find out how the baby was, and so went to the hospital where he had been taken, but was unable to get any news.

So Danny and Pete returned to their daily lives - Danny to his role as a social worker and Pete as a playwright and web designer.

But before too long Danny received an invitation from the Administration for Children's Services to attend a family court hearing, to testify how he had found the baby. When this took place, in December 2000, the judge asked Danny if he could stay for the entire hearing. He waited for the police to give their testimony, and then the judge addressed Danny again.

"She says, 'Mr Stewart, I want to let you know what's happening here, in instances where we have a baby that has been abandoned, we want to place them in pre-adoptive foster care as quickly as possible.'

"In my head, I'm thinking, 'Well that makes sense,'" says Danny. "And then the next thing out of her mouth was, 'Would you be interested in adopting this baby?'"

Danny looked around, all eyes were on him.

"I think most of the mouths dropped in the courtroom, including mine. I said, 'Yes, but I don't think it's that easy,' and the judge smiled and she said, 'Well, it can be.'"

Although the judge's question had come completely out of the blue, friends and acquaintances had already queried why Danny and Pete had not taken the baby boy home to take care of the night he was found. You didn't need to be a social worker, as Danny was, to realise that this wasn't how things worked.

The adoption process took six to nine months and involved background checks and parenting training.

"I had not had thoughts of adopting," says Danny, "but at the same time, I could not stop thinking that… I did feel connected, I felt like this was not even an opportunity, it was a gift, and how can you say no to this gift."

Outside the courtroom Danny telephoned Pete to tell him the news.

"My gut reaction was just to say, 'No - no, you're not, you're not interested. Go back right now into the courtroom and tell her, No, you made a mistake. Just tell her no,'" Pete says.

Over the next week they had what Danny says were tense conversations... Pete calls them heated arguments.

"I didn't want my life to change. I was happy the way we were and this was just going to change everything," Pete says.

"We had no money, we had no space, we still had a roommate… I was also a little angry with him, 'How could you say yes, without consulting me first?'"

The situation almost tore them apart.

"Danny had said at one point, 'I'm going ahead with this whether you're on board or not,' says Pete, and I just said, 'You're choosing a baby over our relationship?'

"He said, 'I would like us to all be a family, I'd like us to do this together, but if you're not ready, I understand and I'm going to do it with or without you.'"

Pete remembers saying some "awful things" to Danny such as, "Good luck being a single parent in New York."

Yet despite this, he says, there was a part of him that desperately wanted it to happen.

So Danny convinced Pete to come with him and visit the baby at his foster home.

When they arrived they said they noticed very quickly it was not an ideal place for him to be. He had painfully sore and infected nappy rash from his belly button all around his hips and thighs to his back.

The caseworker who was with them sat down with the foster mother and pushed the baby seat with the little boy in it towards Danny and Pete. The baby stared at them with wide eyes. Danny noticed he was not blinking and was very quiet.

Holding the baby in his arms for the first time, Danny gently said, "Remember me?"

When it was Pete's turn to hold the baby, an "instant wave of warmth" came over him, he says.

"The baby squeezed my finger with his entire hand so hard," says Pete. "He was just staring up at me and I was just looking at him, and it was almost like he found a pressure point in my finger that just opened up my heart to my head and showed me in that moment that I could be one of his parents, one of his dads."

After that, the adoption process began quickly. There were home visits, background checks and lots of questions to answer. Danny and Pete were told it would take months for the baby to be placed in their home, so they would have lots of time to prepare.

But they had to attend a court hearing on 20 December to state their intention to adopt the baby. The same judge was presiding, and she glanced down at the calendar on her desk.

"She looks back up at us and she says, 'How would you like him for the holiday?'" says Pete. "I think we both nodded, yes, but internally, I'm thinking, 'What holiday? I hope she's not meaning Christmas, because that's in a couple of days.'"

But that was what she meant and she started issuing orders to the caseworker and the attorneys to have the baby ready to pick up from the foster care agency in two days.

Back at home Pete called his family for help.

He'd already told them about their adoption plans, and got their full support.

"I said we're going to name him Kevin, and my mum just started bawling, because she had had a baby before me that died on birth, and they were naming that baby Kevin," says Pete.

"So this was just sort of a weird way of their baby Kevin coming back to them again as a grandchild from their gay son."

With only two days to prepare, everyone was in a frantic rush. Pete's family went to the shops to buy all the supplies the couple needed. Danny and Pete started speed reading baby books such as What to Expect When You're Expecting. Their apartment was turned into a nursery with boxes of nappies everywhere and a cot.

On Friday 22 December at nine o'clock in the morning, Danny and Pete collected Kevin from the foster care agency. They snuggled him up in his blanket and - appropriately - took the subway back to their apartment.

"It had started to snow," says Danny, "so it made it feel even more magical."

Alone that evening as a family, they had a chance to take in everything that had happened.

"I think we exhaled probably for the first time," says Danny. "I remember just kind of marvelling in the moment that this was actually a reality."

Kevin lay fast asleep on Pete's chest, drooling.

The judge's plan had been for Kevin to visit for the Christmas holidays and then return to his foster home. But Danny and Pete asked if there was any way he could stay with them, and on 27 December, the case worker called with good news, Kevin could remain while they completed the home study and certified their home.

The Manhattan Family Court was located near Ground Zero, where the 9/11 attacks took place in September 2001, so the adoption process was delayed, but it was finally completed on 17 December 2002.

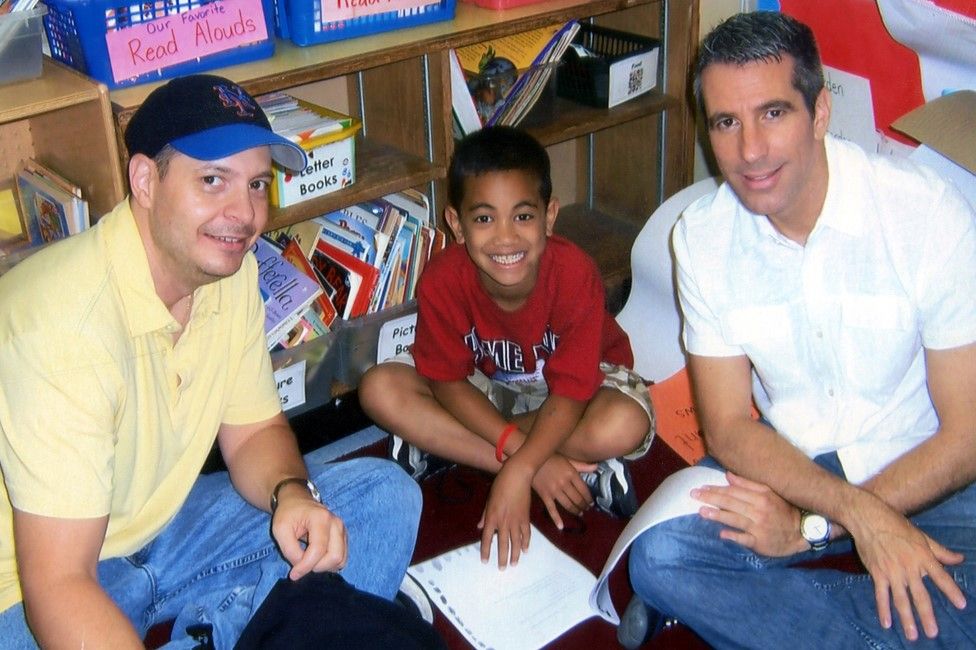

Danny, Pete and Kevin soon settled into family life together. Danny remembers how Kevin loved books. Every night they would read bedtime stories or sing him to sleep while stroking his head.

Pete made a picture book with the story of Kevin's discovery, which he decorated with clip art, and when Kevin was three or four, he and Danny would read it to him every night before bedtime.

"It was his favourite," says Pete.

"Some nights, and days, we read it multiple times. We'd often catch Kevin flipping through the pages by himself and mouthing the words he had memorised. This was the sweetest thing in the world to witness."

Kevin didn't make the connection for almost a year that this was his story, Pete says. But when he did, he was so proud and excited that he took the book for a show and tell at his school.

Kevin was also curious about who his biological family might be.

"He would, every now and then, if we were out, look at people on the sidewalk that were passing us by, or if we were at a restaurant, he would point out, 'That woman over there has the same skin colour as me,'" says Pete. "But he never stressed about it and then it just sort of went away. He never really brought it up much."

When Kevin was 10, he was on his way to school when "papa Pete" turned to ask him what he thought about an idea he and "daddy Danny" had been discussing the night before.

It was 2011 and New York had become the sixth state in the US to legalise gay marriage. Although Danny says he and Pete already felt married "by default", this would just make it official.

Kevin was excited about the idea and turned to his papa to ask him, "Don't judges marry people?"

It was an inspired idea, so Pete sent an email to Manhattan Family Court to ask if the same judge - Judge Cooper - would officiate at their marriage. Within two hours they got a reply, she would be delighted.

At their first meeting, she explained that she had been involved in a short-lived pilot project placing babies who had been abandoned into pre-adoptive foster care, and that she'd had the authority to "expedite that process".

"She also said that all babies needed a connection to somebody. And so when Danny was testifying in the courtroom about finding the baby, in her mind his most serious connection in the world was to Danny, so why not just ask him?" Pete says. "It was almost as simple as that. She saw a connection that was already made, and had a hunch that it would be the right connection."

Her hunch had been correct, as she could see for herself when she met Kevin at the marriage ceremony.

Danny says it was an occasion that left him overcome with emotion, happiness and amazement.

"This woman, the very reason we're a family, is once again, the very reason we're getting married. It was like coming full circle," he says.

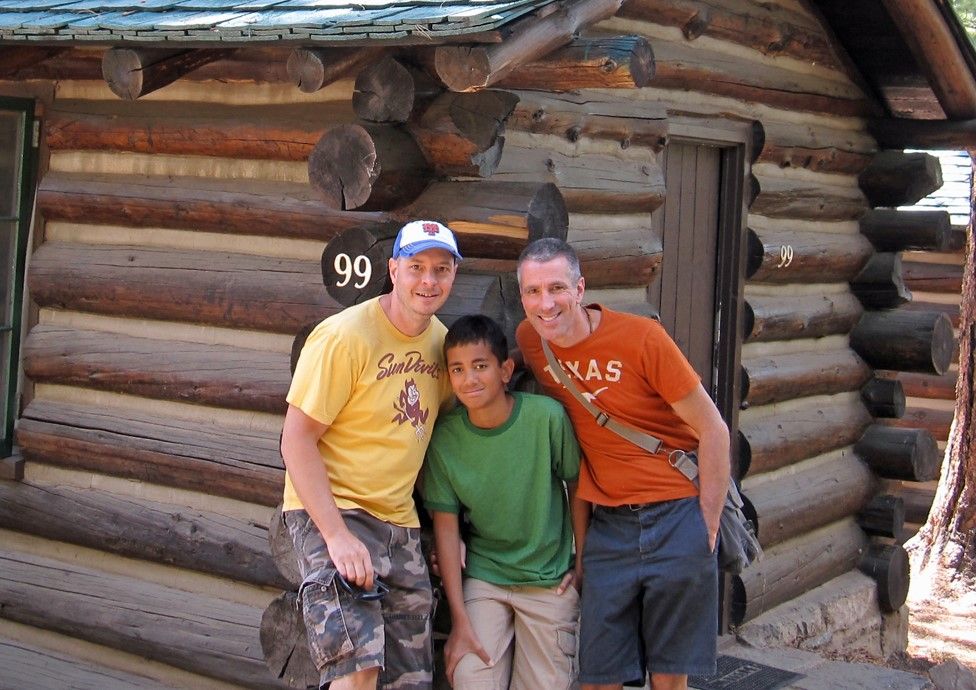

Kevin is now 20 years old, and at college studying mathematics and computer science. The tiny baby boy whom Danny discovered on the subway station is now over six feet tall, and taller than his dads.

He loves playing ultimate frisbee, has run numerous marathons and danced with the National Dance Institute from the age of nine to 14. Pete says when Kevin wants to learn something, he just goes out and does it, and has taught himself piano and guitar.

"Kevin's always been a respectful kid," says Pete. "He's empathic and kind. He keeps his emotions close to the vest. He's an observer, doesn't crave or seek attention. He's a private person, but also a quiet leader."

He can also be very funny, Pete says.

The family love visiting the national parks together, taking part in outdoor activities such as kayaking and supporting their favourite baseball team, the New York Mets.

"I can't imagine my life if it didn't turn out this way," says Danny, now aged 55. "My life has become much more enriched and full. It has changed my world view, my perspective, my whole lens."

Just as it was inconceivable 20 years ago to think about becoming parents, it is even more inconceivable says Pete, now 52, to think about not being parents.

"I did not know that this level of deep love existed in the world until my son came into my life."

Pete has written a children's book about their family's story called Our Subway Baby

Judge Cooper is a pseudonym Pete uses in his book as she does not want to be named

You may also be interested in:

George is one of tens of thousands of children in the UK who've been taken into care because their parents are unable to look after them. Severely neglected, he struggled to express himself, so when there was something very important he wanted to ask his foster family, he chose an unusual way of doing it.