▪ Dharma Teacher: Venerable Yongsu(Ngawang Ludrup) Sunim

▪ Topic: Living by our True Nature

▪ Abstract:

Practice is about learning to live by our true nature. This means to live by our heart not our head.

Our head is full of thoughts which are deceptive, negative, self-centered, and delusional.

Meditation is to become free from such thoughts and get used to our true nature, which is pure awareness.

This awareness is endowed with wisdom and compassion. It is infinitely peaceful, powerful, loving and wise.

We have to learn how to abide in our true nature and live by our true nature. If we can do so, our lives will

become so rich, joyful, carefree, and meaningful.

======

▪ Biography:

- Venerable Yongsoo Sunim was born in Korea and immigrated

to the United States at the age of nine in 1978.

- Sunim completed undergraduate courses in the Department of

Jounalism and Broadcasting at the University of Utah in 1997.

- In America, Sunim met His Holiness the Dalai Lama in his home

state of Utah.

- Thereafter, Sunim studied Buddhism intensively and in 2001 became

a Buddhist monk in the Nyingma tradition of Tibetan Buddhism.

- Following, Sunim did a four-year intensive meditation retreat in France.

Now he teaches Tibetan buddhist meditation in Korea.

- Sunim has also brought many great Tibetan teachers to Korea including his holiness Sakya Trizin.

- Sunim gave lectures at Seoul National University, Wonkwang University, Seoul University of Buddhism, Buddhist Broadcasting System and so on.

법회부 / MDT앱으로보기

제 92차 월례법회(MDT 92) 공지작성자대성 이홍열 22기|작성시간19.07.10|조회수163목록댓글 0글자크기 작게가글자크기 크게가

제92차 월례법회(MDT) 공지

일시: 2019년 7월 20(토) 오후 4:00~6:00

장소: 전법회관 지하 선운당

초청 법사: Yongsu(Ngawang Ludrup) Sunim(용수스님)

법문 제목: Living by our True Nature

7월 월례법회에 용수스님(Shechen Korea, 세첸명상센터)을 모셨습니다.

이번 법회는 영어로 진행되니 두루 참석하시어 좋은 법문을 함께 듣고 나누었으면 합니다.

월례법회 참석은 국제포교사로서의 자긍심을 제고하고, 소속감을 드높이는 지름길입니다.

국제포교사님들의 많은 참석을 바라며, 주변의 관심 있는 분들께 홍보해주시기를 부탁드립니다.

법회부장

대성 이홍열 합장

* 자세한 내용은 아래 안내문을 참조하시기 바랍니다.

Invitation to the

92nd MONTHLY DHARMA TALK

▪ Date & Time: Saturday, 20 July 2019, 16:00–18:00

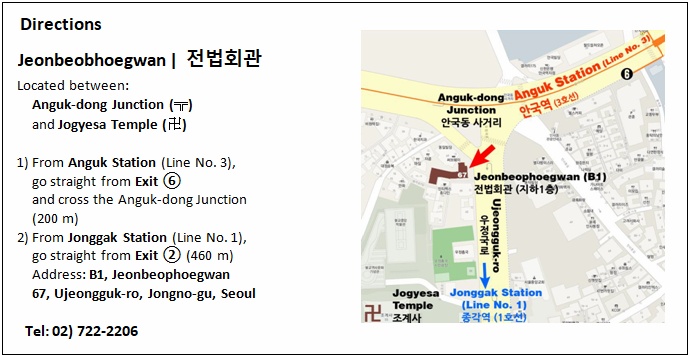

▪ Venue: 전법회관 지하1층 선운당 (Jeonbeobhoegwan B1 , directions below)

▪Dharma Teacher: Venerable Yongsu(Ngawang Ludrup) Sunim

(Abbot of Shechen Meditation Center, Korea)

▪ Topic: Living by our True Nature

▪ Language: English

The International Dharma Instructors Association (IDIA) is a non-profit organization under the support and

supervision of the Jogye Order of Korean Buddhism(대한불교조계종). Our mission is to help people find

inner peace and true happiness by sharing Buddha’s teachings. MONTHLY DHARMA TALKS are given by

eminent Seon(Zen) masters and venerable Buddhist Sunims. Anyone interested in Buddhism is welcome

to join!