井筒俊彦の東洋哲学

スキ3

MORFO HUB2022年1月23日 06:00

「神秘主義思想史」に書いた文章を転載します。

井筒俊彦は、近代日本の最大の思想家であり、世界で最も有名な日本の哲学者の一人であり、現代的な意味で、プロティノス、イブン・アラビーらを継承する神秘哲学者であると言っても過言ではありません。

一般に、井筒は、イスラム哲学の専門家として知られていますが、彼は、言語哲学者として、「意味」が消滅し、「意味」が生まれる深層意識における神秘体験を焦点にして、哲学、宗教、言語学、詩学、文学、文化人類学などの領域を越えた研究を行いました。

そして、神秘哲学、東洋哲学の共時的構造、もっと言えば、人間の意識の普遍的構造を、「東洋哲学」として抽出、構築しようとしました。

このページでは、井筒俊彦の主著、「意識と本質」以降に語られる「東洋哲学」について、まとめます。

<東洋哲学>

「東洋哲学」、「精神的東洋」は、井筒のキーコンセプトです。

この言葉は、地理的な東洋を示すとともに、それを越えた理念的な意味を持っています。

本来、「東洋」は、「神秘哲学」で示されたように、ディオニュオスがやってきたギリシャよりも東の地域を指すのでしょう。

「意識と本質」では、カバラも扱っているので、ユダヤ、イスラムからインド、中国、日本までを指します。

ですが、「意識と本質」には、マラルメやリルケのような近代ヨーロッパの詩人までもが扱われていて、地理的、時代的な枠には収まりません。

イスラムの哲学者イブン・スィーナーに「東洋哲学(東方神智学)」という概念があったように、井筒が研究していたイスラム哲学には、すでに「東洋哲学」という概念があります。

これは、地理的な概念ではなく、「東洋=叡智=照明」として、「西洋=物質=闇」に対する理念的な意味を持っています。

井筒の「東洋哲学」にも、その影響が及んでいるのでしょう。

井筒は、「イスラーム哲学の原像」などで、象徴的な逸話として、若きイブン・アラビーが、アヴィセンナと会った時に、神秘哲学・神智学の立場から、アヴィセンナの合理主義的な哲学を否定した逸話を取り上げています。

イスラム哲学では、この後、神秘哲学が主流となりましたが、一方、西洋では、アヴィセンナの哲学がスコラに受け入れられ、西洋哲学では合理主義が主流となりました。

井筒は、ここに「西洋」と「東洋」の分離を見ているのかもしれません。

井筒の「東洋哲学」は、東洋哲学の共時的構造を対象とします。

ですが、それは「伝統主義」とは異なります。

井筒は、「著作集」の刊行にあたって書いた序文で、「思想とは私にとって最初から永遠不易・唯一普遍(ペレニアル)な、哲学的組織体系としてではなく、言語や風土や民族性を軸としてその周辺に現象し結晶する有機的にして実存的意味構想体、として措定されている」と書いています。

「ペレニアル」という言葉は、ルネ・ゲノンや、イラン王立哲学研究所で井筒の同僚だったイスラム学者のナスルのような「伝統学派」と、そのキーワードである「永遠の哲学(philosophia perennis)」、「原初の哲学」を意識して、自分の立場を差別化したものです。

井筒は、「意識と本質」の後記で、「与えられたままの東洋哲学には全体的統一もなければ、有機的構造性もない」、「未来志向的に哲学的思惟の創造的原点となり得るような形に展開させるには、…人為的操作を加えることが必要になってくる」と書いています。

具体的には、「東洋哲学の諸伝統を、時間軸からはずし、範型論的に組み変えることによって、…多極的重層的構造をもつだろう。…幾つかの基本的思想パターンを取り出してくることができるだろう」ということです。

井筒が目指したのは、東西の出逢いであり、現代的な再構築でした。

その方法として、彼は、「現代に生きる日本人が、東洋哲学的主題を取り上げて、それを現代的意識のち塀において考究さえすれば、もうそれだけで既に東西思想の出逢いが実存的体験の場で生起し、東西的視点の交錯、つまりは一種の東西比較哲学がひとりでに成立してしまう」と書いています。

<類型>

「意識と本質」では、「東洋哲学」が、類型化されています。

井筒が、冒頭で、「人間意識の様々に異なるあり方が「本質」なるものをどのようなものとして捉えるかを、…「本質」の実在性・非実在性の問題を中心として考察してみたい」と書いているように、「本質」の実在性に対する哲学的立場の違いから類型化されました。

まず、「本質」を実在と見る「本質実在論」と、非実在とみる「本質非実在論」に分けられます。

さらに、「本質非実在論」は、絶対無分節の状態を、「無」と見る立場と、「有」、つまり唯一絶対の本質と見る立場に分けられます。

前者には「空」思想の仏教があり、後者には「ブラフマン」を絶対有と見るシャンカラの「不二一元論」があります。

1-1 絶対無的本質非実在論:仏教

1-2 絶対有的本質非実在論:シャンカラの不二一元論

*類型の番号と名称は当サイトによる

これらにおいては、日常の分節された世界は、「非分節的分節」、「無本質的分節」の世界です。

分節世界は「煩悩」の見る世界であり、「幻(マーヤー)」です。

そして、井筒は、禅などの仏教では、絶対的無分節の存在と、分節された存在を同時に見るのだと言います。

道元禅師の「鳥、飛んで鳥のごとし」や、華厳哲学の「理事無礙法界」は、この「無本質的分節」を表現しているのです。

もう一方の「本質実在論」は、個々の事物にある「個的本質」を実在とする立場と、個物を超えて「普遍的本質」が実在するとする立場に分けられます。

前者には、本居宣長、そして、東洋ではありませんが詩人のリルケがいます。

後者の「普遍的本質」が実在するとする立場は、さらに3つに分けられます。

最初が、深層意識においてのみ、「普遍的本質」を認識することができるとする立場で、程井川らの宋学、そして、東洋ではありませんが詩人のマラルメ、そして、中期のプラトン哲学がこれに当たります。

次に、深層意識の「根源的イマージュ」に、本質の実在を見る立場で、シャーマニズム的な楚辞、易、ユダヤ神秘主義のカバラ、空海、スフラワルディーなどがこれに当たります。

「根源的イマージュ」は、ユンクの「元型的イメージ」、アンリ・コルバンの「想像的世界」のイメージのことで、易の「爻」、カバラの「セフィロート」、空海の「マンダラ」、スフラワルディーの「形象的相似の世界(中間世界)」がこれに当たります。

「根源的イマージュ」は、原則として外界に対応物を持たない、存在リアリティそのものの象徴的分節です。

そして、これは、神話形成的発展性と構造化(曼荼羅やセフィロートの図形配置のような)への傾向を持ちます。

そして、日常的分節にも関与していますが、隠れています。

「根源的イマージュ」は、「言語アラヤ識」が生み出すものであり、「言語アラヤ識」の次元から、文化によって違いがあるとされます。

最後の立場は、意識の表層で、「普遍的本質」を認識することができるとするもので、インド哲学のヴァイシェーシカ派、ニヤーヤ派、そして、後期プラトン哲学がこれに当たります。

この「本質」を「普遍概念」とするかどうかについては、議論を避けています。

しかし、最後の立場は、意識の深層の意味を認めず、一般の日常的な立場とほとんど変わらないので、これを「東洋哲学」の一類型として良いのかは疑問です。

2-1 個的本質実在論 :本居宣長、リルケ

2-2 普遍的本質実在論

-1 深層的本質実在論 :宋学、中期プラトン、マラルメ

-2 根源的イメージ実在論:楚辞、易、カバラ、空海、スフラワルディー

-3 表層的本質実在論 :儒教、ヴァイシェーシカ、後期プラトン

*類型の番号と名称は当サイトによる

「意識と本質」では、1-1の「絶対無的本質非実在論」と、2-2-2の「根源的イメージ実在論」に多くのページを割いています。

そのため、井筒が一番関心があったのは、この2つの立場であると思われます。

ちなみに、井筒の一番の専門と言うべきイブン・アラビーの「存在一性論」に関しては、あいまいな評価をしています。

シャンカラの「不二一元論」と比較しながら、シャンカラは分節世界の実在性を認めない「仮現説」であるのに対して、アラビーは絶対者の自己分節として、それを半ば認める「展開説」です。

それゆえ、アラビーの「存在一性論」は「本質実在論」と「本質非実在論」の中間的な立場であるとしています。

<意識の階層構造>

「東洋哲学」では、意識の多層性が前提となります。

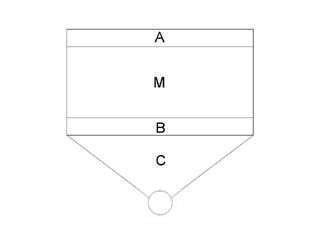

「意識と本質」では、下のような図とともに、「東洋哲学」における意識の構造が語られます。

ただし、これは、2-2-2の「根源的イメージ実在論」の説明として出てきたものです。

図の上方が意識の表層、下方が意識の深層です。

Aは日常的な意識、通常の分節世界です。

Mが「根源的イメージ」の世界です。

Bは「言語アラヤ識」、つまり、「根源的イメージ」が「種子」として存在する元型自体の次元です。

Cは「言語アラヤ識」も存在しない「無」意識。

最下の〇は、井筒が「意識と存在のゼロポイント」と呼ぶ、絶対的な無の状態です。

ゼロポイントとC領域は一体の存在であり、宋学の表現では、「無極」と「太極」、仏教の表現では、「真空」と「妙有」に当たります。

M領域の「根源的イメージ」の世界は、「深層意識的言語哲学」や「文字神秘主義」と関連していると語られます。

言語呪術は、深層意識の「根源的イマージュ」の呼び出しです。

後に、論文「意味分節理論と空海」では、このような言語・文字に関して、「シニフェの側に起こる異常事態」、「一定のシニフィアンと結びついていない不定形の、意味可能態の如きものが、星雲のように漂っている」と表現しています。

そして、密教の「阿字」に関して、「特定のシニフェと結ばれていない純粋シニフィアン」と表現しました。

これは、上記図で言えば、M領域とB領域の境界面に位置します。

<分節の変容>

「意識と本質」では、上昇道(意識の深層への下降)の前の、通常の日常的な分節のあり方を「文節I」と表現します。

そして、「無分節」に至り、そこからの下降道(表層への上層)における分節のあり方を「文節II」と表現します。

分節I →(上昇道)→ 無分節 →(下降道)→ 分節II

この「分節I」は、「有本質分節」、つまり、分節を実体視する分節ですが、「分節II」では「無本質分節」、つまり、それを実体視しない分節です。

そして、この「分節I」は、局所的限定を受けた分節、つまり、「部分A=部分A」という分節です。

ですが、「分節II」は、全体をあげての自己分節であり、そのつど新しい、他の一切を内に含む分節、「部分A=全体」という分節になります。

井筒は、禅の「無本質的分節」や、華厳哲学の「理事無礙法界」、「事事無礙法界」に、東洋哲学の下降道の到達する意識、世界観の典型を見ます。

<アンチコスモスとポスト・モダン哲学>

井筒は、フランスの現代思想家、ジャック・デリダと親交を持っていました。

デリダの方が年下なので、デリダが井筒を慕っていたというべきなのでしょうか。

井筒は、デリダの中心概念で、後に「脱構築」と翻訳されることになる「デコンストラクション」をシンプルに「解体」と訳していました。

井筒は、論文「スーフィズムと言語哲学」の中で、「神秘主義といいますものは、ある意味で伝統宗教の中における解体操作である、と私は考えております」と書いていて、「東洋哲学」あるいは神秘哲学とデリダの「デコンストラクション」を結びつけています。

また、井筒には、「コスモスとアンチコスモス」という講演をもとにした論文があります。

ここで彼は、日常の意味秩序である「コスモス」を否定・破壊するエネルギーになったカオスを、「アンチコスモス」と呼んでいます。

そして、「東洋哲学の主流は、昔から伝統的にアンチコスモス的立場(存在解体的立場)を取ってきた」と書いています。

井筒は、古代ギリシャにおけるディオニュソス秘儀にも「アンチコスモス」があるとし、また、ディオニュソスの精神を体現したニーチェ以降の西洋の近・現代思想、ポスト・モダン哲学にも、「アンチコスモス」の傾向が強いと言います。

つまり、井筒は、自分が「東洋哲学」に見出した「アンチコスモス(解体されたコスモス)」が、デリダの「解体」や、ポスト構造主義の思想と似ていると論じました。

彼は、「空」や「無」を思想に組み込んだ、「東洋哲学」の「本質非実在論」、「無本質的分節」、神秘主義の下降道の世界観が、現代思想の「ロゴス中心主義」の否定の思想と似ている、あるいは共通すると理解していたのです。

ちなみに、「コスモスとアンチコスモス」では、ドゥルーズ=ガタリの「リゾーム」にも言及しながら、それを「密集する無数の意味粒子のざわめき」と表現しています。

ドゥルーズの存在概念は、もともとベルクソンの「持続」の影響下に生まれたものですし、井筒は「神秘哲学」の時点で、「持続」を持ち出していますから、これは不思議ではありません。

井筒は、常に、現代的な存在概念、意識論を意識してきたのでしょう。

<東洋哲学の課題>

井筒の「東洋哲学」が持つだろう課題や問題点について、思いつくままに書いてみます。

「意識と本質」で示した意識の構造(AMBC領域の構造)は、2-2「普遍的本質実在論」の2型の「根源的イメージ」に関わるものです。

ですから、1型、つまり、西洋神秘哲学の「叡智界(イデア界)」を認める深層意識論との関係は語られません。

イスラムの哲学者の中では、両者は宇宙論の中で、様々に総合されてきたはずです。

ちなみに、井筒にとっては、意識の深度と、分節の有無・様態、そして、存在の階層の対応が基本です。

ですが、一般に、存在の階層は宇宙論的なものとして、空間的な場所と結びついて、また、存在の微細度によって表現されることが多かったようです。

これは、意識の深度とは、必ずしも対応しないため、一定の論考が必要ではないでしょうか。

また、仏教で言えば、阿頼耶識や如来蔵は深層意識的な存在であると考えられますが、如来蔵思想は、仏性が潜在的ではなく顕在的に存在しているという思想へと発展します。

ゾクチェンでもそうで、日常的な意識の中で、分別と分別の合間に無分別意識が顕在的に存在していると考えます。

禅の直指の考え方も同じです。

このように、東洋哲学は必ずしも無分別な意識を深層意識と捉えません。

井筒は、意識のゼロポイントとC領域について、あるいは、東洋哲学の「空」や「無」について、しっかりと区別を行なっていません。

例えば、アビダルマ仏教では、対象以外は無分節の瞑想である「三昧」と、無分別・無対象の瞑想「非想非非想処」と、心そのものが止滅した瞑想「滅尽定」は、まったく別のものです。

また、井筒は、M領域の「根源的イマージュ」に関して、それが神話的に展開されるとことは語りますが、東洋における多様な展開の具体的な分析は行なっていません。

同様に、「根源的イマージュ」は構造化すると語りますが、カバラのセフィロートの複数の図を紹介するだけで、その構造の比較は行っていません。

また、井筒は、密教(のマンダラ)を2-2「普遍的本質実在論」の2型に分類しますが、密教では、マンダラのイメージや種子を、実体ではない、「空」であるとします。

ですから、これは「無本質的分節」に当たります。

後期密教においては、マンダラなどの観想における「無本質的分節」は、「無相ヨガ」と「有相ヨガ」の「深明不二」の問題として体系化されています。

井筒は、きわめて幅広く、東洋哲学を研究しました。

それもで、東洋哲学の共時的構造を構築するに当たっては、偏りがあったと言わざるを得ません。

それは、当サイトや姉妹サイトの目次を見ていただければ分かります。

時代の限界という部分もあったのでしょう。

仏教に関して言えば、井筒は、アビダルマ仏教、般若学(中観派)、インド密教、後期密教、そしてもちろん、ゾクチェン、マハームドラーは取り上げません。

例えば、禅の「無本質的分節」について語りますが、この問題は、それ以前にインド仏教の中で、「等引智」と「後得智」の問題として、理論的にも瞑想実践的にも、詳細に体系化されてきました。

哲学的観点で考えれば、まず、これを取り上げるべきでしょう。

また、井筒は、座禅に親しんでいましたが、実は、禅宗は、瞑想の修行体系や理論体系をほとんど、持っていません。

そのため、井筒は、瞑想の実践理論の分析をほとんど行なっていません。

これらは、東洋哲学の本質を構成する要素ではないでしょうか。

インド密教、チベット密教におけるマンダラの意味や瞑想法についても、ほとんど語りません。

この分析なしには、密教が根源的イメージに対してどうような立場に立っているのかは理解できません。

もちろん、井筒が、タントラ系の瞑想や道教の内丹法については語りません。

つまり、身体論(霊的生理学)が欠如しています。

これらは、東洋哲学の本質を構成する要素ではないでしょうか。

また、井筒は、「東洋哲学」における「アンチコスモス」性を、現代思想(ポスト構造主義)の特徴と共通視しました。

ですが、ポスト構造主義は、西洋神秘哲学において、「東洋哲学」と類似する、否定神学やプラトン主義と対決し、それを批判してきました。

「東洋哲学」、あるいは神秘哲学を真に現代的なものにするのであれば、その部分をしっかりと論じる必要があるのではないでしょうか。

#東洋哲学

#井筒俊彦

#神秘主義哲学

この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか?

気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます!

気に入ったらサポート

3

MORFO HUB

フォロー

各所で書いているブログのハブとして作りました。 ここでオリジナルに書いた投稿もあります。 神秘主義思想、瞑想法、夢見法の研究などがライフワーク。

このクリエイターの人気記事