관세음보살

| 관세음보살 | |

1025년경 중국(북송)에서 제작된 관세음보살 목상 | |

| 산스크리트어 | अवलोकितेश्वर 아왈로키테슈와라 |

|---|---|

| 중국어 | 聖觀音 |

| 일본어 | |

| 한국어 | 관세음보살 |

| 몽골어 | ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ 미그지드 잔라이식 |

| 태국어 | พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ |

| 티베트어 | སྤྱན་རས་གཟིགས་ 쩬레식 |

| 베트남어 | Quán Thế Âm Bồ-tát |

| 숭배 정보 | |

| 종파 | 대승불교, 밀교 |

| 속성 | 대자대비 |

관세음보살(觀世音菩薩, 산스크리트어: अवलोकितेश्वर avalokiteśvara ‘모든 것을 내려다보시는 지배자’)은 불교의 보살 가운데 가장 잘 알려진 보살 중 하나로, 석가모니의 입적 이후 미륵이 출현할 때까지 중생들을 고통으로부터 지켜주는 대자대비(大慈大悲)의 보살이다.

관자재보살(觀自在菩薩), 광세음보살(光世音菩薩), 관세자재보살(觀世自在菩薩), 관세음자재보살(觀世音自在菩薩), 또는

줄여서 관음보살이나 관음(觀音) 등으로도 불린다.

중국에서는 남해관음(南海觀音), 남해고불(南海古佛)이라고도 불린다. 모든 부처의 연민(compassion)이 구체화된 화신이며, 티베트에서는 달라이 라마를 관세음보살의 현신으로 보고 그를 받든다.

설명[편집]

셀 수 없는 항하사겁(恒河沙劫)전에, 관세음(觀世音)부처님이 세상에 나오셨을 때, 관세음보살에게 '듣고 생각하고 닦는 지혜[聞思修]로 삼마지(三摩地)에 들어가라'고 가르쳐주었다. '환술(幻術)처럼 듣는 성품을 훈습하여 듣는 성품을 수행하는 금강삼매[如幻聞薰聞修金剛三昧]'라고도 한다.(대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경) 여환문훈문수금강삼매는 여환삼마지, 여환삼매라고도 한다.

각 언어별 명칭[편집]

| 산스크리트어 | 한국어 | 한자 | 뜻 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| Aryavalokitesvara | 관세음보살 | 觀世音 | 신성한 관세음보살 | 보살의 기본형태 |

| Ekādaśamukha | 십일면관음 | 十一面 | 얼굴이 11개인 관세음보살 | 모든 것을 가르침 |

| Sahasra-bhuja Sahasra-netra | 천수천안 | 千手千眼 | 천개의 팔, 천개의 눈을 가진 관세음보살 | 모든 것을 보고 모든 일을 도와줌 |

| Cintāmani-cakra | 여의륜관음 | 如意輪 | 소원을 들어주는 관세음보살 | 여의주를 가짐 |

| Hayagrīva | 마두관음 | 馬頭 | 말의 얼굴을 가진 관세음보살 | 화난 모습 |

| Cundi' | 준제관음 | 准提 | 어머님을 상징하는 준제관음보살 | 여덟개의 손이 있으며, 깨끗한 모성을 상징 |

| Amoghapāśa | 불공견색관음 | 不空羂索 | 중생을 건져 제도 | |

| Bhrkuti | ||||

| Pāndaravāsinī | 白衣 | |||

| Parnaśabarī | ||||

| Rakta Shadaksharī | ||||

| Śvetabhagavatī | ||||

| Udaka-śrī |

관련서적[편집]

- Alexander Studholme: The Origins of Om Manipadme Hum. Albany NY: State University of New York Press, 2002 ISBN 0-7914-5389-8

- Kuan-Yin: The Chinese Transformation of Avalokitesvara (2001) by Chün-fang Yü, ISBN-13: 978-0231120296, Columbia University Press

- Buddha in the Crown: Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka (1999) by James P. McDermott, Journal of the American Oriental Society, 119 (1): 195-

외부 링크[편집]

| 위키미디어 공용에 관련된 미디어 자료가 있습니다. |

- 네이버 백과사전 - 관세음보살[깨진 링크(과거 내용 찾기)]

- The Origin of Avalokiteshvara of Potala

- Avalokiteshvara - The Buddha of Compassion

- An Explanation of the Name Avalokiteshvara

- The Bodhisattva Ideal - Buddhism and the Aesthetics of Selflessness

- The Bodhisattva of Compassion and Spiritual Emanation of Amitabha - from Buddhanature.com

- Depictions at the Bayon in Cambodia of Avalokiteshvara as the Khmer King Jayavarman VII

관세음보살 (영화)

성 관음

성관음(聖觀音), 아발로키테슈바라(Avalokiteśvara)는 불교에서 모든 붓다후드의 연민을 내재한 보살을 말한다. 108개의 아바타라가 있으며 그 중 저명한 아바타라는 연화수보살(Padmapāṇi)이다.

이 용어의 최초의 번역은 관자재(觀自在)였다. 특히 쿠마라지바 등 일부 중국 번역가들은 관세음(觀世音)으로 번역하는 것을 선호한다. 아발로키테슈바라의 원래 형태는 15세기 산스크리트어에 나타난다.[1]

같이 보기[편집]

참고 자료[편집]

- Studholme, Alexander (2002). 《The Origins of Om Manipadme Hum》. Albany NY: State University of New York Press. ISBN 0-7914-5389-8.

각주[편집]

- ↑ Studholme p. 52-57.

외부 링크[편집]

| 위키미디어 공용에 관련된 미디어 분류가 있습니다. |

Avalokiteśvara

| Avalokiteśvara | |

|---|---|

| |

| Sanskrit | अवलोकितेश्वर (IAST: Avalokiteśvara) |

| Burmese | လောကနတ် Lokanat (IPA: [lɔkənaʔ]) |

| Chinese | 觀自在菩薩, 觀世音菩薩 or 觀音菩薩 (Pinyin: Guānzìzài Púsà, Guānshìyīn Púsà or Guānyīn Púsà (Cantonese: Gun1 Zi6 Zoi6 Pou4 Saat3, Gun1 Sai3 Jam1 Pou4 Saat3 or Gun1 Jam1 Pou4 Saat3) |

| Japanese | 観自在菩薩, 観世音菩薩 or 観音菩薩 (romaji: Kanjizai Bosatsu, Kanzeon Bosatsu or Kannon Bosatsu) |

| Khmer | អវលោកិតេស្វរៈ, អវលោកេស្វរៈ, លោកេស្វរៈ (’âvôloŭkĕtésvâreă, ’âvôloŭkésvâreă, Loŭkésvâreă) |

| Korean | 관세음보살 觀世音菩薩 (RR: Gwanseeum Bosal) |

| Mongolian | ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ |

| Thai | พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ Phra Avalokitesuan |

| Tibetan | སྤྱན་རས་གཟིགས་ Wylie: spyan ras gzigs THL: Chenrézik |

| Vietnamese | Quán Thế Âm Bồ Tát, 觀世音菩薩 Quán Tự Tại Bồ Tát, 觀自在菩薩 Quan Âm Bồ Tát, 觀音菩薩 Phật Bà Quan Âm, 佛婆觀音 |

| Information | |

| Venerated by | Mahayana, Vajrayana, Theravada, Confucianism Taoism, Chinese Folk Religion |

| Attributes | Compassion |

In Buddhism, Avalokiteśvara ( Sanskrit: अवलोकितेश्वर /ˌʌvəloʊkɪˈteɪʃvərə/[1]) is a bodhisattva who embodies the compassion of all Buddhas.

He has 108 avatars; one notable avatar being Padmapāṇi, the one who holds the lotus (padma). This bodhisattva is variably depicted, described and portrayed in different cultures as either male or female.[2] In Tibet, he is known as Chenrezig. In China, Taiwan and other Chinese communities, Avalokiteśvara has evolved into the somewhat different female figure Guanyin or Guanshiyin, also known as Kannon or Kanzeon in Japan, Gwanseum in Korea and Quán Thế Âm in Vietnamese. In the Kathmandu valley, this figure is known as Jana Baha Dyah, Karunamaya or Seto Machindranath. He is known as Natha Deviyo in Sri Lanka and Lokanatha In Myanmar(Burma). In Thailand and Cambodia, he is called as Lokesvara.

Etymology[edit]

The name Avalokiteśvara combines the verbal prefix ava "down", lokita, a past participle of the verb lok "to notice, behold, observe", here used in an active sense; and finally īśvara, "lord", "ruler", "sovereign" or "master". In accordance with sandhi (Sanskrit rules of sound combination), a+īśvara becomes eśvara. Combined, the parts mean "lord who gazes down (at the world)". The word loka ("world") is absent from the name, but the phrase is implied.[3] It does appear in the Cambodian form of the name, Lokesvarak.

The earliest translation of the name Avalokiteśvara into Chinese by authors such as Xuanzang was as Guānzìzài (Chinese: 觀自在), not the form used in East Asian Buddhism today, Guanyin (Chinese: 觀音).

It was initially thought that this was due to a lack of fluency, as Guanyin indicates the original Sanskrit form was instead Avalokitasvara, "who looked down upon sound", i.e., the cries of sentient beings who need help.[4]

It is now understood Avalokitasvara was the original form,[5][6] and is also the origin of Guanyin "Perceiving sound, cries". This translation was favored by the tendency of some Chinese translators, notably Kumārajīva, to use the variant 觀世音 Guānshìyīn "who perceives the world's lamentations"—wherein lok was read as simultaneously meaning both "to look" and "world" (Sanskrit loka; Chinese: 世; pinyin: shì).[4]

The original form Avalokitasvara appears in Sanskrit fragments of the fifth century.[7]

This earlier Sanskrit name was supplanted by the form containing the ending -īśvara "lord"; but Avalokiteśvara does not occur in Sanskrit before the seventh century.

The original meaning of the name fits the Buddhist understanding of the role of a bodhisattva.

The reinterpretation presenting him as an īśvara shows a strong influence of Hinduism, as the term īśvara was usually connected to the Hindu notion of Vishnu (in Vaishnavism) or Śiva (in Shaivism) as the Supreme Lord, Creator and Ruler of the world. Some attributes of such a god were transmitted to the bodhisattva, but the mainstream of those who venerated Avalokiteśvara upheld the Buddhist rejection of the doctrine of any creator god.[8]

In Sanskrit, Avalokiteśvara is also referred to as Lokeśvara ("Lord of the World"). In Tibetan, Avalokiteśvara is Chenrézig, (Tibetan: སྤྱན་རས་གཟིགས་) and is said to emanate as the Dalai Lama,[9] the Karmapa[10][11] and other high lamas. An etymology of the Tibetan name Chenrézik is spyan "eye", ras "continuity" and gzig "to look". This gives the meaning of one who always looks upon all beings (with the eye of compassion).[12]

Origin[edit]

Mahayana account[edit]

According to the Kāraṇḍavyūha Sūtra, the Sun and Moon are said to be born from Avalokiteśvara's eyes, Shiva from his brow, Brahma from his shoulders, Narayana from his heart, Sarasvati from his teeth, the winds from his mouth, the Earth from his feet, and the sky from his stomach.[13] In this text and others, such as the Longer Sukhavativyuha Sutra, Avalokiteśvara is an attendant of Amitabha.[14]

Some texts which mention Avalokiteśvara include:

We come across the name Avalokiteshvara in the Avatamsaka Sutra, a Mahayana scripture that precedes the Lotus Sutra.[15]

On account of its popularity in Japan, and as a result of the works of the earliest Western translators of Buddhist Scriptures, the Lotus, however, has long time been accepted to be the earliest literature teaching about the doctrines of Avalokiteśvara. These are found in Chapter 25 of the Lotus Sutra: Universal Gate of Bodhisattva Avalokiteśvara (Chinese: 觀世音菩薩普門品). This chapter is devoted to Avalokiteśvara, describing him as a compassionate bodhisattva who hears the cries of sentient beings, and who works tirelessly to help those who call upon his name. A total of 33 different manifestations of Avalokiteśvara are described, including female manifestations, all to suit the minds of various beings. The chapter consists of both a prose and a verse section. This earliest source often circulates separately as its own sutra, called the Avalokiteśvara Sūtra (Chinese: 觀世音經; pinyin: Guānshìyīn jīng), and is commonly recited or chanted at Buddhist temples in East Asia.[16]

When the Chinese monk Faxian traveled to Mathura in India around 400 CE, he wrote about monks presenting offerings to Avalokiteśvara.[17] When Xuanzang traveled to India in the 7th century, he provided eyewitness accounts of Avalokiteśvara statues being venerated by devotees from all walks of life: kings, to monks, to laypeople.[17]

In Chinese Buddhism and East Asia, Tangmi practices for the 18-armed form of Avalokiteśvara called Cundī are very popular. The popularity of Cundī is attested by the three extant translations of the Cundī Dhāraṇī Sūtra from Sanskrit to Chinese, made from the end of the seventh century to the beginning of the eighth century.[18] In late imperial China, these early esoteric traditions still thrived in Buddhist communities. Robert Gimello has also observed that in these communities, the esoteric practices of Cundī were extremely popular among both the populace and the elite.[19]

In the Tiantai school, six forms of Avalokiteśvara are defined. Each of the bodhisattva's six qualities are said to break the hindrances respectively of the six realms of existence: hell-beings, pretas, animals, humans, asuras, and devas.

And also according to prologue of Nīlakaṇṭha Dhāraṇī Sūtra, Gautama Buddha told a disciple Ānanda that Avalokiteśvara had become a Buddha from countless previous incarnations ago, alias "Wisdom of Right Dharma Tathāgata", also had Ten titles of Buddha include Tathāgata (Thus Come One), Arhat (One Worthy of Offerings), Saṃyak-saṃbuddha (One of Proper and Universal Knowledge), Vidyacaraṇa-Saṃpaṇṇa (One Perfect in Clarity and Practice), Sugata (Well Gone One), Lokavid (Unsurpassed One Who Understands the World, Anuttarā (Unsurpassed Knights), Purusa-damya-sarathi (Taming Heroes), Sastā deva-manuṣyanam (Teacher of Gods and Humans), Buddha-lokanātha or Bhagavat (World-Honored One). Because of his great compassion, because he wanted to create proper conditions for all the Bodhisattva ranks, because he wanted to bring happiness and peacefulness to sentient living beings, he became a Bodhisattva, the title of Quan Avalokiteshvara, often abiding in the Sahā world. At the same time, Avalokiteśvara is also the attendant of Amitabha Buddha, assisting Amitabha Buddha to teach the Dharma in his Pure Land.

Theravāda account[edit]

Veneration of Avalokiteśvara Bodhisattva has continued to the present day in Sri Lanka:

In more recent times, some western-educated Theravādins have attempted to identify Nātha with Maitreya Bodhisattva; however, traditions and basic iconography (including an image of Amitābha Buddha on the front of the crown) identify Nātha as Avalokiteśvara.[21] Andrew Skilton writes:[22]

Avalokiteśvara is popularly worshiped in Myanmar, where he is called Lokanat or lokabyuharnat, and Thailand, where he is called Lokesvara. The bodhisattva goes by many other names. In Indochina and Thailand, he is Lokesvara, "The Lord of the World." In Tibet he is Chenrezig, also spelled Spyan-ras gzigs, "With a Pitying Look." In China, the bodhisattva takes a female form and is called Guanyin (also spelled Kwan Yin, Kuanyin or Kwun Yum), "Hearing the Sounds of the World." In Japan, Guanyin is Kannon or Kanzeon; in Korea, Gwan-eum; in Vietnam, Quan Am.[23]

Modern scholarship[edit]

Avalokiteśvara is worshipped as Nātha in Sri Lanka. Tamil Buddhist tradition developed in Chola literature, such as in Buddamitra's Virasoliyam , states that the Vedic sage Agastya learnt Tamil from Avalokiteśvara. The earlier Chinese traveler Xuanzang recorded a temple dedicated to Avalokitesvara in the South Indian Mount Potalaka, a Sanskritzation of Pothigai, where Tamil Hindu tradition places Agastya having learnt the Tamil language from Shiva.[24][25][26] Avalokitesvara worship gained popularity with the growth of the Abhayagiri vihāra's Tamraparniyan Mahayana sect.

Western scholars have not reached a consensus on the origin of the reverence for Avalokiteśvara. Some have suggested that Avalokiteśvara, along with many other supernatural beings in Buddhism, was a borrowing or absorption by Mahayana Buddhism of one or more deities from Hinduism, in particular Shiva or Vishnu. This seems to be based on the name Avalokiteśvara.[7]

On the basis of study of Buddhist scriptures, ancient Tamil literary sources, as well as field survey, the Japanese scholar Shu Hikosaka proposes the hypothesis that, the ancient mount Potalaka, the residence of Avalokiteśvara described in the Gaṇḍavyūha Sūtra and Xuanzang’s Great Tang Records on the Western Regions, is the real mountain Pothigai in Ambasamudram, Tirunelveli, Tamil Nadu-Kerala border.[27] Shu also says that mount Potalaka has been a sacred place for the people of South India from time immemorial. It is the traditional residence of Siddhar Agastya, at Agastya Mala. With the spread of Buddhism in the region beginning at the time of the great king Aśoka in the third century BCE, it became a holy place also for Buddhists, who gradually became dominant as a number of their hermits settled there. The local people, though, mainly remained followers of the Tamil Animist religion. The mixed Tamil-Buddhist cult culminated in the formation of the figure of Avalokiteśvara.[28]

The name Lokeśvara should not be confused with that of Lokeśvararāja, the Buddha under whom Dharmakara became a monk and made forty-eight vows before becoming Amitābha.

Hindu tradition[edit]

In Hindu tradition, he has been depicted as an emanation of Shiva.[29]

Mantras and Dharanis[edit]

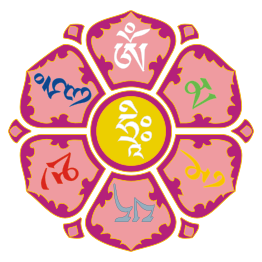

Mahāyāna Buddhism relates Avalokiteśvara to the six-syllable mantra oṃ maṇi padme hūṃ. In Tibetan Buddhism, due to his association with this mantra, one form of Avalokiteśvara is called Ṣaḍākṣarī "Lord of the Six Syllables" in Sanskrit. Recitation of this mantra while using prayer beads is the most popular religious practice in Tibetan Buddhism.[30] The connection between this famous mantra and Avalokiteśvara is documented for the first time in the Kāraṇḍavyūhasūtra. This text is dated to around the late 4th century CE to the early 5th century CE.[31] In this sūtra, a bodhisattva is told by the Buddha that recitation of this mantra while focusing on the sound can lead to the attainment of eight hundred samādhis.[32] The Kāraṇḍavyūha Sūtra also features the first appearance of the dhāraṇī of Cundī, which occurs at the end of the sūtra text.[18] After the bodhisattva finally attains samādhi with the mantra "oṃ maṇipadme hūṃ", he is able to observe 77 koṭīs of fully enlightened buddhas replying to him in one voice with the Cundī Dhāraṇī: namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā, oṃ cale cule cunde svāhā.[33]

Another mantra for Avalokiteśvara commonly recited in East Asian Buddhism is Om Arolik Svaha. In Chinese, it is pronounced Ǎn ālǔlēi jì suōpóhē (唵 阿嚕勒繼 娑婆訶). In Korean, it is pronounced Om aroreuk Ge Sabaha (옴 아로늑계 사바하). In Japanese, it is pronounced On arori kya sowa ka (おん あろりきゃ そわか).

The Nīlakaṇṭha Dhāraṇī is an 82-syllable dhāraṇī for Avalokiteśvara.

Thousand-armed Avalokiteśvara[edit]

One prominent Buddhist story tells of Avalokiteśvara vowing never to rest until he had freed all sentient beings from saṃsāra. Despite strenuous effort, he realizes that many unhappy beings were yet to be saved. After struggling to comprehend the needs of so many, his head splits into eleven pieces. Amitābha, seeing his plight, gives him eleven heads with which to hear the cries of the suffering. Upon hearing these cries and comprehending them, Avalokiteśvara tries to reach out to all those who needed aid, but found that his two arms shattered into pieces. Once more, Amitābha comes to his aid and invests him with a thousand arms with which to aid the suffering multitudes.[34]

The Bao'en Temple located in northwestern Sichuan has an outstanding wooden image of the Thousand-Armed Avalokiteśvara, an example of Ming dynasty decorative sculpture.[35][36]

Tibetan Buddhist beliefs[edit]

Avalokiteśvara is an important deity in Tibetan Buddhism. He is regarded in the Vajrayana teachings as a Buddha.[37]

In Tibetan Buddhism, Tãrã came into existence from a single tear shed by Avalokiteśvara.[2] When the tear fell to the ground it created a lake, and a lotus opening in the lake revealed Tara. In another version of this story, Tara emerges from the heart of Avalokiteśvara. In either version, it is Avalokiteśvara's outpouring of compassion which manifests Tãrã as a being.[38][39][40]

Manifestations[edit]

| Part of a series on |

| Buddhism |

|---|

|

Avalokiteśvara has an extraordinarily large number of manifestations in different forms (including wisdom goddesses (vidyaas) directly associated with him in images and texts). Some of the more commonly mentioned forms include:

| Sanskrit | Meaning | Description |

|---|---|---|

| Āryāvalokiteśvara | Sacred Avalokitesvara | The root form of the Bodhisattva |

| Ekādaśamukha | Eleven Faced | Additional faces to teach all in 10 planes of existence |

| Sahasrabhuja Sahasranetra | Thousand-Armed, Thousand-Eyed Avalokitesvara | Very popular form: sees and helps all |

| Cintāmaṇicakra | Wish Fulfilling Avalokitesvara | Holds the wish-fulfilling jewel (cintamani) and the wheel (Chakra) |

| Hayagrīva | Horse-necked one | Wrathful form; simultaneously bodhisattva and a Wisdom King |

| Cundī | Extreme purity | Portrayed with many arms |

| Amoghapāśa | Unfailing Rope | Avalokitesvara with rope and net |

| Bhṛkuti | Fierce-Eyed | |

| Pāndaravāsinī | White and Pure | |

| Parṇaśavarī Parṇaśabarī | Cloaked With Leaves | |

| Raktaṣadakṣarī | Six Red Syllables | |

| Śvetabhagavatī | White Lord | |

| Udakaśrī | Auspicious Water |

Gallery[edit]

See also[edit]

References[edit]

- ^ "Avalokitesvara". Random House Webster's Unabridged Dictionary.

- ^ a b Leighton, Taigen Dan (1998). Bodhisattva Archetypes: Classic Buddhist Guides to Awakening and Their Modern Expression. New York: Penguin Arkana. pp. 158–205. ISBN 0140195564. OCLC 37211178.

- ^ Studholme p. 52-54, 57.

- ^ a b Pine, Red. The Heart Sutra: The Womb of the Buddhas (2004) Shoemaker 7 Hoard. ISBN 1-59376-009-4 pg 44-45

- ^ Lokesh Chandra (1984). "The Origin of Avalokitesvara" (PDF). Indologica Taurinensia. International Association of Sanskrit Studies. XIII (1985-1986): 189–190. Archived from the original (PDF) on June 6, 2014. Retrieved 26 July 2014.

- ^ Mironov, N. D. (1927). "Buddhist Miscellanea". Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 59 (2): 241–252. doi:10.1017/S0035869X00057440. JSTOR 25221116.

- ^ a b Studholme p. 52-57.

- ^ Studholme p. 30-31, 37-52.

- ^ "From Birth to Exile". The Office of His Holiness the Dalai Lama. Archived from the original on 20 October 2007. Retrieved 2007-10-17.

- ^ Martin, Michele (2003). "His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa". Music in the Sky: The Life, Art, and Teachings of the 17th Karmapa. Karma Triyana Dharmachakra. Archived from the original on 14 October 2007. Retrieved 2007-10-17.

- ^ "Glossary". Dhagpo Kundreul Ling. Archived from the original on 2007-08-08. Retrieved 2007-10-17.

- ^ Bokar Rinpoche (1991). Chenrezig Lord of Love - Principles and Methods of Deity Meditation. San Francisco, California: Clearpoint Press. p. 15. ISBN 0-9630371-0-2.

- ^ Studholme, Alexander (2002). The Origins of Om Manipadme Hum: A Study of the Karandavyuha Sutra. State University of New York Press. pp. 39-40.

- ^ Studholme, Alexander (2002). The Origins of Om Manipadme Hum: A Study of the Karandavyuha Sutra. State University of New York Press. pp. 49-50.

- ^ Huntington, John (2003). The Circle of Bliss: Buddhist Meditational Art: p. 188

- ^ Baroni, Helen (2002). The Illustrated Encyclopedia of Zen Buddhism: p. 15

- ^ a b Ko Kok Kiang. Guan Yin: Goddess of Compassion. 2004. p. 10

- ^ a b Studholme, Alexander (2002). The Origins of Oṃ Maṇipadme Hūṃ: A Study of the Kāraṇḍavyūha Sūtra: p. 175

- ^ Jiang, Wu (2008). Enlightenment in Dispute: The Reinvention of Chan Buddhism in Seventeenth-Century China: p. 146

- ^ Baruah, Bibhuti. Buddhist Sects and Sectarianism. 2008. p. 137

- ^ "Art & Archaeology - Sri Lanka - Bodhisattva Avalokiteshvara".

- ^ Skilton, Andrew. A Concise History of Buddhism. 2004. p. 151

- ^ "Meet Avalokiteshvara, Buddhism's Bodhisattva of Infinite Compassion".

- ^ Iravatham Mahadevan (2003), EARLY TAMIL EPIGRAPHY, Volume 62. pp. 169

- ^ Kallidaikurichi Aiyah Nilakanta Sastri (1963) Development of Religion in South India - Page 15

- ^ Layne Ross Little (2006) Bowl Full of Sky: Story-making and the Many Lives of the Siddha Bhōgar, pp. 28

- ^ Hirosaka, Shu. The Potiyil Mountain in Tamil Nadu and the origin of the Avalokiteśvara cult

- ^ Läänemets, Märt (2006). "Bodhisattva Avalokiteśvara in the Gandavyuha Sutra". Chung-Hwa Buddhist Studies 10, 295-339. Retrieved 2009-09-12.

- ^ Doniger 1993, p. 243.

- ^ Studholme, Alexander (2002). The Origins of Oṃ Maṇipadme Hūṃ: A Study of the Kāraṇḍavyūha Sūtra: p. 2

- ^ Studholme, Alexander (2002) The Origins of Oṃ Maṇipadme Hūṃ: A Study of the Kāraṇḍavyūha sūtra: p. 17

- ^ Studholme, Alexander (2002). The Origins of Oṃ Maṇipadme Hūṃ: A Study of the Kāraṇḍavyūha Sūtra: p. 106

- ^ "Saptakoṭibuddhamātṛ Cundī Dhāraṇī Sūtra". Lapis Lazuli Texts. Retrieved 24 July 2013.

- ^ Venerable Shangpa Rinpoche. "Arya Avalokitesvara and the Six Syllable Mantra". Dhagpo Kagyu Ling. Archived from the original on 27 September 2007. Retrieved 2007-10-17.

- ^ Guxi, Pan (2002). Chinese Architecture -- The Yuan and Ming Dynasties (English ed.). Yale University Press. pp. 245–246. ISBN 0-300-09559-7.

- ^ Bao Ern Temple, Pingwu, Sichuan Province Archived 2012-10-15 at the Wayback Machine

- ^ Еше-Лодой Рипоче. Краткое объяснение сущности Ламрима. Спб.-Улан-Удэ, 2002. С. 19 (in Russian)

- ^ Dampa Sonam Gyaltsen (1996). The Clear Mirror: A Traditional Account of Tibet's Golden Age. Shambhala. p. 21. ISBN 978-1-55939-932-6.

- ^ Shaw, Miranda (2006). Buddhist Goddesses of India. Princeton University Press. p. 307. ISBN 0-691-12758-1.

- ^ Bokar Tulku Rinpoche (1991). Chenrezig, Lord of Love: Principles and Methods of Deity Meditation. ClearPoint Press. ISBN 978-0-9630371-0-7.

Sources[edit]

- Buswell, Robert; Lopez, Donald S. (2013). The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-15786-3.

- Doniger, Wendy, ed. (1993), Purana Perennis: Reciprocity and Transformation in Hindu and Jaina Texts, State University of New York Press, ISBN 0-7914-1381-0

- Ducor, Jérôme (2010). Le regard de Kannon (in French). Gollion: Infolio éditions / Genève: Musée d'ethnographie de Genève. p. 104. ISBN 978-2-88474-187-3. ill. colour

- Getty, Alice (1914). The gods of northern Buddhism: their history, iconography and progressive evolution through the northern Buddhist countries. Oxford: Clarendon Press.

- Holt, John (1991). Buddha in the Crown: Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka. New York: Oxford University Press. ISBN 0195064186.

- McDermott, James P. (1999). "Buddha in the Crown: Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka". Journal of the American Oriental Society. 119 (1): 195–196. doi:10.2307/605604. JSTOR 605604.

- Studholme, Alexander (2002). The Origins of Om Manipadme Hum. Albany NY: State University of New York Press. ISBN 0-7914-5389-8.

- Tsugunari, Kubo; Akira (tr.), Yuyama (2007). The Lotus Sutra (PDF) (Revised 2nd ed.). Berkeley, Calif.: Numata Center for Buddhist Translation and Research. ISBN 978-1-886439-39-9. Archived from the original (PDF) on 2015-07-02.

- Yü, Chün-fang (2001). Kuan-Yin: The Chinese Transformation of Avalokitesvara. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-12029-6.

External links[edit]

| Wikimedia Commons has media related to Avalokiteshvara. |

- The Origin of Avalokiteshvara of Potala

- An Explanation of the Name Avalokiteshvara

- The Bodhisattva of Compassion and Spiritual Emanation of Amitabha - from Buddhanature.com

- Depictions at the Bayon in Cambodia of Avalokiteshvara as the Khmer King Jayavarman VII

- Mantra Avalokitesvara

- Avalokiteshvara at Britannica.com

- Chenrezig Tibetan Buddhist Center of Philadelphia

.png)